在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

2025年4月1日,沈阳浑南区唯美品格小区的樱花树下,一道断线的数学公式划破天际。

16:40分,16岁的奥数天才于行健从高空坠落,校服口袋里的国际竞赛金牌证书尚带着体温。

母亲接到老师电话时,匆忙拾起儿子散落在楼下的草稿纸,那些密密麻麻的公式突然变成鲜红的省略号。

三天后,父亲在悼文里揭开了谜底:灵童与魔丸,本是一道无解的人生悖论。

一个是天才少年绝望的呼救,一个是父亲充满争议的评价,这背后究竟隐藏着怎样的故事?

是什么样的压力,让一个年仅 16 岁的少年,在最美好的青春年华,选择用如此决绝的方式结束自己的生命?

天才之路:闪耀与重压

于行健的奥数天赋,仿佛是上天赐予的一份珍贵礼物,早早地就在他的生命中绽放出耀眼的光芒。

在他还只是个懵懂孩童时,就对数字展现出了超乎常人的敏感和兴趣。

凭借着这份与生俱来的天赋和对奥数的热爱,于行健开启了他在奥数领域的辉煌征程。

小学时,他就开始参加各种奥数竞赛,每次都能载誉而归。

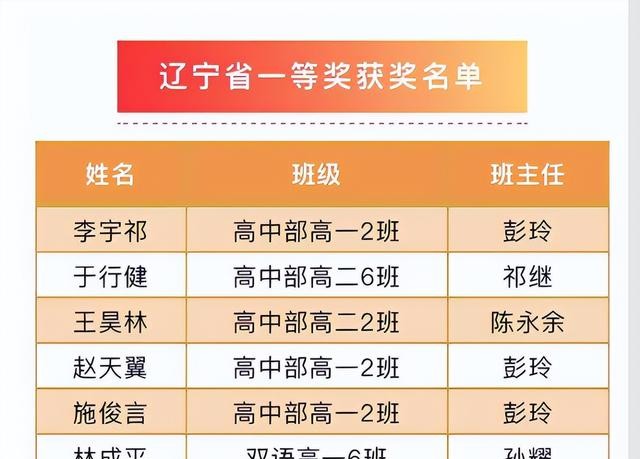

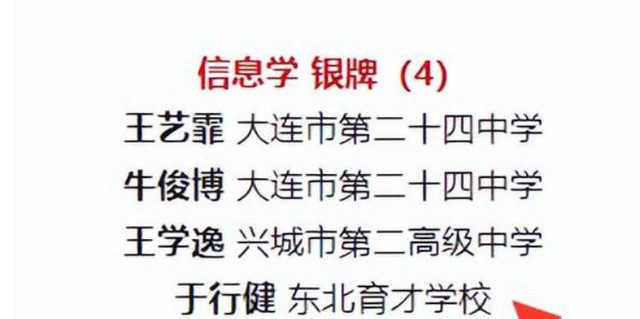

尤其是22 年的信息学奥赛,他凭借着扎实的知识储备和出色的临场发挥,一路过关斩将,最终取得了第三名的优异成绩。

这个成绩,让他在信息学领域声名鹊起,也让更多的人开始关注到这个年轻的天才。

此后,于行健的名字就与各种奥赛奖项紧密地联系在了一起。

他频繁地参加各项比赛,无论是国内的还是国际的,他都能在众多优秀的选手中脱颖而出,取得极为出色的成绩。

高二那年,于行健以全省第三名的优异成绩,进入了省队。

此时的他,只有 15 岁,别人还在疯跑疯玩的年纪,他已经站在了更高的起点,向着更高的目标迈进。

他的未来,似乎充满了无限的可能,所有人都相信,他必将在奥数的道路上越走越远,创造更多的辉煌。

这些成就的背后,是于行健无数个日夜的辛勤付出。

他每天都会花费大量的时间在学习和练习上,那些密密麻麻的练习题和堆满书架的奥数书籍,就是他努力的见证。

然而,他没有想到,这些辉煌的成就,在未来的某一天,会成为压垮他的沉重负担 。

随着于行健的名声越来越大,天才的光环也愈发耀眼,可这光环却逐渐变成了一副沉重的 “枷锁”,将他紧紧束缚。

老师、同学、家长,甚至整个社会,都把他视为一颗必将闪耀的巨星,期待他能在奥数领域不断创造奇迹。

每一次比赛,大家关注的不仅仅是他的成绩,更是他能否再次证明自己的 “天才” 身份。

这种高期望,如同无形的压力,时刻笼罩着他,让他喘不过气来。

于行健的父母,同样对他抱有极大的期望。

在他们看来,于行健拥有如此卓越的天赋,就应该充分发挥出来,取得更高的成就。

他们的期望,是出于对儿子的爱,但这种爱,却在不知不觉中变成了一种沉重的压力。

天才的光环,让于行健失去了普通人拥有的轻松和自由。

他不能像其他孩子一样,尽情地玩耍和享受生活,他的生活被学习和比赛填满,没有丝毫的空隙。

他的每一个选择,每一次行动,都要考虑到自己的 “天才” 身份,都要承受来自外界的压力和评判。

在这重重的压力之下,于行健的内心世界逐渐崩塌,他开始感到迷茫、无助和绝望,仿佛陷入了一个无法逃脱的深渊。

家庭的双面镜:爱与束缚

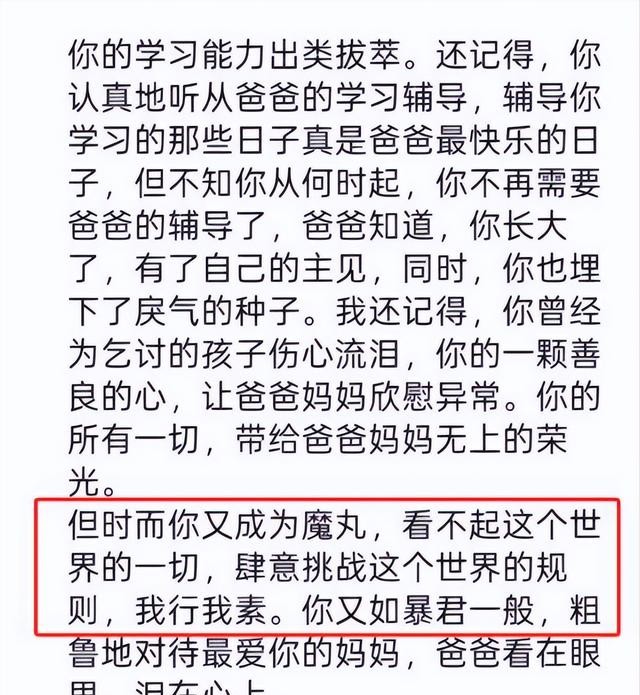

而在父亲那篇引发无数争议的祭文中,也展出自己对于孩子变化的矛盾与纠结。

父亲回忆起于行健小时候,眼中满是骄傲与欣慰。

那时的于行健,他的聪明才智让周围的人都为之惊叹,无论是学习新知识的速度,还是解决问题的能力,都远超同龄人。

他仿佛是被上天眷顾的孩子,拥有着无尽的潜力,“灵童附体” 这个词,便是父亲对他当时状态的生动形容 。

然而,随着时间的推移,于行健逐渐长大,父亲眼中的他,却发生了巨大的变化。

曾经那个乖巧懂事、对世界充满好奇的孩子,仿佛在一夜之间消失了,取而代之的是一个让父亲感到陌生的 “魔丸” 。

父亲称,于行健开始变得目中无人,似乎看不起这个世界上的一切。

他不再像以前那样尊重规则,而是肆意地挑战着周围的秩序。

在学校里,他可能会因为一些小事与老师和同学发生冲突,对于别人的意见和建议,他总是不屑一顾,仿佛自己才是这个世界的主宰。

这种变化,让父亲感到无比困惑和无奈,他不明白,曾经那个善良、懂事的儿子,为什么会变成这样 。

在家里,于行健对待母亲的态度,更是让父亲感到痛心。

他变得粗鲁、暴躁,常常将自己的负面情绪发泄在母亲身上。

母亲的关心和爱护,在他看来似乎成了一种束缚,一种让他想要挣脱的枷锁。

他会因为一点小事就对母亲大声呵斥,甚至在情绪激动时,还会做出一些让母亲伤心的举动。

父亲在祭文中描述这些场景时,字里行间都透露出深深的无奈和失望,他无法理解儿子为什么会对最爱他的母亲如此残忍。

在学习和生活方面,于行健也失去了曾经的热情。

他不再喜欢学习,那些曾经让他痴迷的奥数题,如今也无法提起他的兴趣。

曾经为了一道难题可以废寝忘食的他,现在却对学习产生了抵触情绪,甚至会逃避作业和考试。

他也不再热爱运动,以前那个充满活力、在操场上尽情奔跑的少年,如今变得慵懒、消极,对一切都提不起劲。

他的生活仿佛陷入了一片黑暗,失去了方向和目标 。

父亲还提到,于行健曾表示自己所做的一切,都是为了满足父母的期待,而不是出于自己的意愿。

这句话,如同一把锋利的刀,刺痛了父亲的心。

他意识到,自己对儿子的期望,或许在不知不觉中给儿子带来了巨大的压力。

让他失去了自我,成为了一个为了满足他人期望而活的 “傀儡” 。

他爱儿子,希望他能成为一个优秀的人。

但他却不知道,自己的爱和期望,在某种程度上,成为了束缚儿子的绳索,让他在压力的深渊中越陷越深。

心理困境:迷失的灵魂

其实于行健的内心世界,就像一座看似坚固的城堡。

然而,在天才光环的背后,却早已千疮百孔,被各种心理问题所侵蚀。

长期以来,过度的学习压力和外界过高的期望,让他的内心承受着巨大的负荷,焦虑如同一只无形的手,紧紧地扼住了他的喉咙。

这种焦虑情绪,不仅影响了他的学习状态,还让他的生活变得一团糟。

在于行健生命的最后时刻,他拼尽全力喊出的那句 “妈妈,救我”,就像是一声划破夜空的呐喊,充满了绝望与无助,也让我们看到了他在面对心理困境时所做出的最后挣扎。

在他内心的黑暗世界里,母亲或许是他唯一的希望之光。

当他被焦虑、抑郁等负面情绪紧紧缠绕,无法挣脱时,他本能地向母亲发出了求救信号。

这三个字,不仅仅是简单的呼喊,更是他对爱、对理解、对救赎的渴望。

他希望母亲能够听到他内心的痛苦,能够伸出援手,将他从绝望的深渊中拉出来。

在他之前的生活中,或许也有许多这样的求救信号,只是被身边的人忽视了。

他可能曾经试图向父母、老师或朋友倾诉自己的烦恼和痛苦,但却没有得到足够的重视和理解。

如果当时,他身边的人能够更加敏锐地察觉到他的求救信号,给予他足够的关心和支持,事情的结局会不会不一样呢?

于行健的悲剧,让我们深刻地认识到,关注青少年的心理健康是多么的重要。

我们不能只看到他们表面的成绩和成就,而忽略了他们内心的感受。

每一个孩子都是独一无二的,他们都有自己的喜怒哀乐,都需要我们的关心和爱护。

我们要学会倾听他们的声音,理解他们的痛苦,给予他们足够的支持和帮助,让他们在成长的道路上,不再感到孤独和无助。

小结:

当于行健化作夜空中最年轻的超新星,他燃烧的轨迹在平流层写下两道证明题。

一道关于黎曼猜想般无解的青春,一道质问为何所有爱的公式都自带绝对值符号。

这位曾用拓扑学解开九连环的天才,最终没能解开母亲围裙带系成的莫比乌斯环。

对此,你怎么看?