聂老总和徐向前都是新中国开国十大元帅,二人虽然一生贡献突出,但他们在军队中的发展路径却大相径庭。聂老总出任总参谋长一职,却始终未能转正,而这一幕背后,毛主席曾说过一句意味深长的话:“我一直在等子敬出山。”这句话道出了毛主席对军中领袖的期盼,也揭示了新中国建军初期复杂而独特的历史背景。

1950年,朝鲜战争爆发,中国国内需要强有力的军事组织。总参谋长这一职位的重要性不言而喻,需要有一位具备大局观与指挥才能的领袖。但是,出乎意料的是,毛主席并未让时任副总参谋长的聂老总转正,而是始终为他指定临时代理职务,亲自叮嘱他担任徐向前的“看护人”。当时,徐向前因身体原因无法履职,但毛主席并没有动摇对他的支持。毛主席清楚,军队的建设需要一个既熟悉一线指挥,又具有丰富经验的统帅,而这一切,聂老总并未完全符合。

不过,聂老总早期并非严格意义上的职业军事指挥官,出生于四川江津的聂老总,早年主攻政治工作,是国共合作的坚定支持者,在黄埔军校任教官时主要负责政治教导,并未直接带兵上阵。他的军事生涯起始于南昌起义,此后逐步从事一些带兵任务,但整体上是作为政工人员活跃在一线。

抗战时期,聂老总出任晋察冀军区司令员,带领部队取得了一系列成绩,建立了第一个敌后抗日根据地。但是,他的主要功绩仍集中于根据地建设和后勤保障,更多的是战略布局和政工统筹,而非主导战役中的正面交锋。这样一个背景,在当时的毛主席看来,虽然足够出色,但仍缺少“战功卓著”的硬性条件。

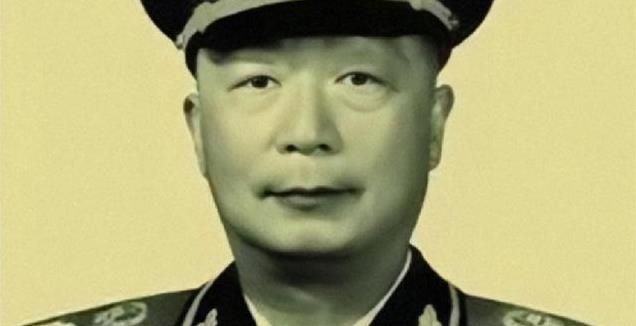

反观徐向前,他从红四方面军开始便是“作战派”的代表人物,以果断与敢打敢拼的风格赢得了军队的敬重。在鄂豫皖、川陕苏区等地,徐向前指挥了一系列经典战役,以灵活多变的战略战术突出重围,成为军队中实战经验极其丰富的指挥官。

在解放战争期间,徐向前虽因病一度离开前线,但在晋中和太原战役中再度展现了其深厚的军事功底和硬仗作风。毛主席所期待的“子敬”,正是指代他在军事领域的出色造诣,称他为当代鲁肃,也暗含对他继任总参谋长的期待。

虽然聂老总长期担任副总参谋长,并在总参的管理中卓有成效,但由于他更擅长统筹性、行政性的工作,毛主席最终没有让他接替总参谋长一职。毛主席非常清楚,军队中的核心领导岗位,不仅要考虑人员的管理能力,更重要的是一线指挥的作战经验和过硬的“军事履历”。徐向前的作战经验在十大元帅中属于佼佼者,而毛主席认为这种“硬仗出身”的将领更适合负责军队的整体战斗力建设,因此在徐向前身体状况稍有好转后,毛主席决定将聂老总转任其他重要岗位。

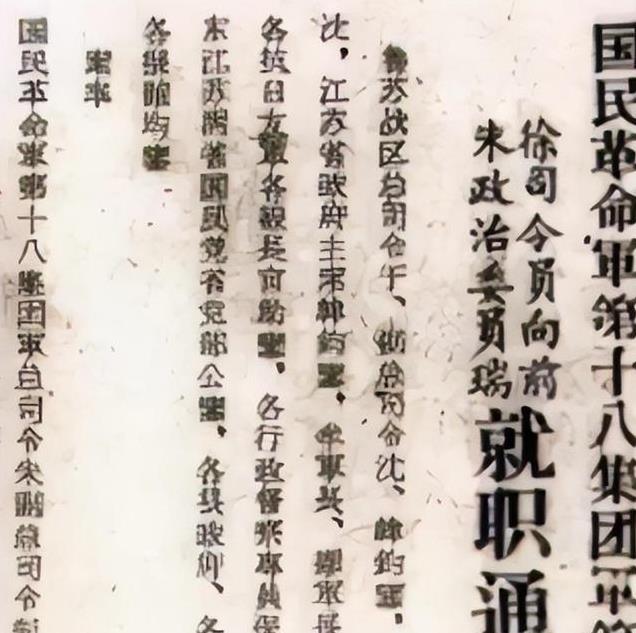

1954年,中央正式通知由粟裕接替徐向前担任总参谋长,这一决定也间接验证了毛主席的“子敬”观念。粟裕与徐向前同样以战功著称,尤其是在解放战争中的大兵团指挥让他声名鹊起,成为接替总参职位的理想人选。此后,聂老总转任中央人民政府人民革命军事委员会副主席,进一步参与国防科技和军工生产的工作,这一角色为他在科技与军事领域的贡献奠定了基础。

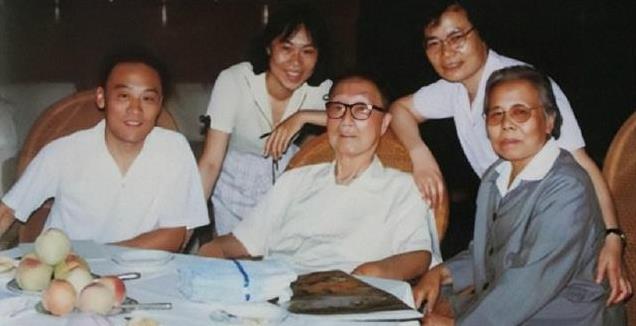

聂老总在新职位上尽心尽力,为新中国的国防科技事业注入了独特的理念。上世纪五六十年代,中国面临严峻的国际局势,亟需自立于世界强国之列。聂老总提出“科技强军”“科技兴国”的战略,以国防科技发展带动国家科技体系的建设。可以说,他在这一领域的领导思路完全契合了中国的发展需求,使他成为新中国国防科技的奠基人。即便未能出任总参谋长正职,聂老总在国防科技上发挥的作用,绝不亚于他在军事指挥上的功绩。

而在军队内部,徐向前的影响则更为直接且深远。总参谋部是解放军的作战指挥中枢,需要不断适应现代战争的需求,徐向前对于军队的正规化和现代化建设提出了许多建设性意见,推动了解放军的职业化进程。即便在身体不适时,徐向前仍关注军队建设和战略研究工作,他以务实、精细的作风指导部队,一直是解放军重要的精神力量和指挥标杆。

这样看来,毛主席的安排并非没有道理。聂老总和徐向前这两位将帅,虽然出自同一阵营,但其成长路径、能力优势和适配的职务却截然不同。聂老总的“全局观”和统筹能力,使他在国防科技方面的贡献尤其突出,而徐向前则在军队核心指挥位置上展现了过人的作战和战略才能。毛主席对二人职责的划分和调整,不仅是对他们个人能力的尊重,更是从国家利益出发,将合适的人放到合适的位置上。

而聂老总虽未能成为总参谋长,但他在国防科技的成就也为新中国的军队建设提供了坚实支撑。