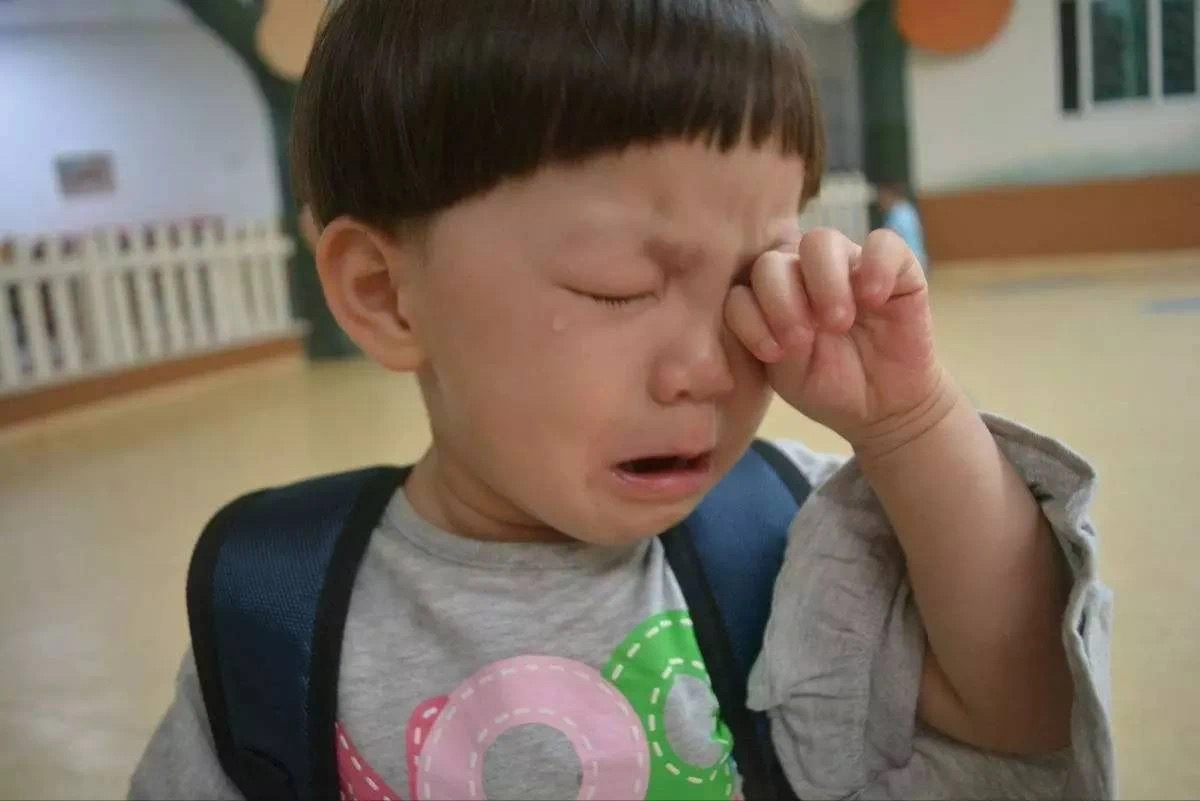

在育儿过程中,不少妈妈会遇到这样的情况:孩子在其他人面前乖巧懂事,一旦见到妈妈,就立刻开启“哭闹模式”,各种撒娇耍赖。这常常让妈妈们感到头疼不已,甚至怀疑自己的育儿方式是不是出了问题。然而,事实上孩子只跟妈妈哭闹,这看似令人困扰的现象背后,实则蕴含着诸多积极的意义,值得妈妈们为此感到欣喜。

1.深厚依恋关系的体现

一岁左右的孩子开始进入依恋关系明确期,他们会对特定的抚养者(通常是妈妈)形成强烈的情感联结。妈妈对于孩子来说,是安全感的重要来源,是他们在这个陌生世界中最信赖的人。当孩子只在妈妈面前哭闹时,恰恰表明孩子与妈妈之间已经建立起了深厚且稳固的依恋关系。

在孩子的认知里,妈妈是那个无论何时都会给予无条件关爱和支持的人。他们知道在妈妈面前可以毫无保留地释放自己的情绪,不用担心被拒绝或批评。这种依恋关系的建立,对孩子的心理健康发展至关重要。研究表明,拥有安全依恋关系的孩子,在日后的社交能力、情感调节能力以及认知发展等方面都表现得更为出色。他们更有勇气去探索外部世界,因为他们内心深处知道,无论遇到什么困难,妈妈都会在身后给予支持。

2.情绪调节与信任的表达

孩子在成长过程中,会面临各种各样的情绪体验,但他们还不具备成熟的情绪调节能力。哭闹是他们表达内心情绪的一种原始方式。当孩子只跟妈妈哭闹时,说明他们信任妈妈能够理解并帮助自己处理这些情绪。

例如,孩子在外面玩耍时摔倒了,可能当时并没有哭,而是坚强地爬起来继续玩。但当见到妈妈的那一刻,眼泪却止不住地流下来。这是因为在妈妈身边,孩子感到足够安全,能够放心地宣泄之前压抑的委屈和疼痛。妈妈温柔的安慰、温暖的怀抱,都能让孩子感受到被接纳和理解,从而逐渐学会如何调节自己的情绪。这种信任关系的建立,为孩子今后健康的情感发展奠定了坚实的基础。

3.语言与沟通能力发展的契机

哭闹虽然看似只是一种情绪的宣泄,但实际上也是孩子与妈妈进行沟通的一种方式。在哭闹的过程中,孩子会尝试用声音、表情和肢体动作来表达自己的需求和感受。妈妈通过耐心倾听和观察,努力理解孩子的意图,并给予回应。这一互动过程,为孩子提供了丰富的语言学习和沟通练习的机会。

妈妈可以在孩子哭闹时,用温和的语气询问孩子发生了什么事,引导孩子用简单的词汇或手势来表达自己的想法。即使孩子一开始表达得不清楚,妈妈也可以通过猜测和确认的方式,帮助孩子逐渐学会准确地表达自己。随着时间的推移,孩子的语言能力和沟通技巧会在这种频繁的互动中得到快速发展。

4.个性化与自我意识的展现

每个孩子都有自己独特的个性和脾气,只在妈妈面前哭闹,也反映了孩子个性化的一面。这表明孩子已经意识到自己与他人的不同,并且知道在妈妈这个特定的对象面前,可以展现出自己真实的一面。

这种个性化的发展是孩子成长过程中的重要一步。它有助于孩子形成独立的自我意识,明确自己的喜好、需求和感受。妈妈作为孩子最亲密的人,能够接纳和包容孩子的这些个性特点,给予他们充分的自由去表达自己,这对于孩子自信心和自尊心的培养具有积极的影响。

5.应对策略与成长引导

虽然孩子只跟妈妈哭闹是好事,但妈妈们也需要掌握一些恰当的应对策略,以便更好地引导孩子成长。首先,当孩子哭闹时,妈妈要保持冷静和耐心,给予孩子充分的关注和安抚。不要急于制止孩子的哭闹,而是让他们把情绪发泄出来,同时用温柔的语言和肢体动作表达对孩子的关心和理解。

其次,在孩子情绪稳定后,妈妈可以与孩子进行沟通,帮助他们认识自己的情绪。例如,问孩子“刚才是不是因为玩具坏了所以不开心呀”,引导孩子学会识别不同的情绪,并理解情绪产生的原因。

最后,妈妈可以通过一些方式帮助孩子提高情绪调节能力。比如,教孩子一些简单的深呼吸、放松技巧,或者通过讲故事、做游戏的方式,让孩子在轻松愉快的氛围中学会如何应对自己的情绪。

孩子只跟妈妈哭闹,是他们成长过程中的一种正常且积极的表现。这是孩子与妈妈之间深厚情感联结的体现,也是孩子在情感、语言、个性等方面发展的重要契机。妈妈们要珍惜这份特殊的情感纽带,用爱和耐心陪伴孩子度过每一个成长阶段,帮助他们成为自信、健康、快乐的人。