【温馨提示】喜欢您就点个关注!感谢您的阅读!本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

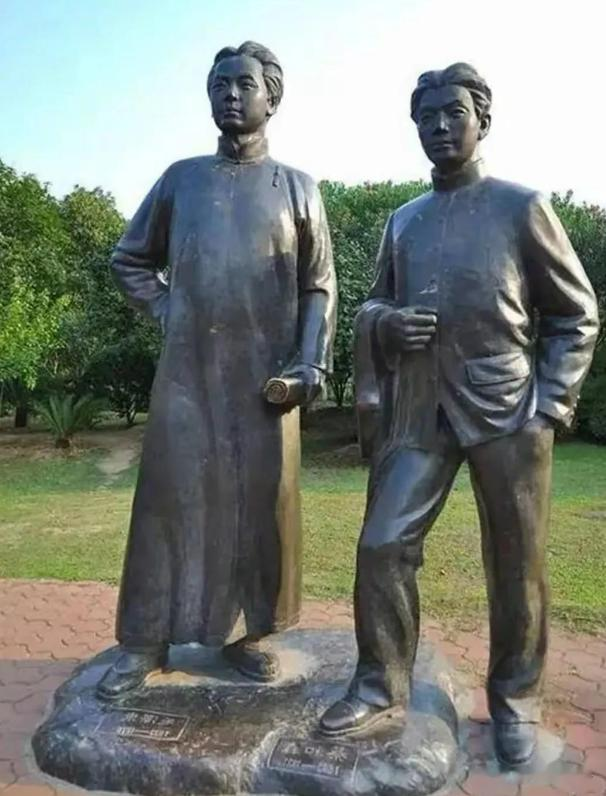

在中国共产党的早期历史中,有一位与毛泽东青年时代志同道合、共同探索救国道路的杰出人物——蔡和森。

他不仅是毛泽东的挚友,更是党的理论奠基人之一。

若未因英年早逝,他的历史地位或许能与周恩来比肩。

早年经历:从寒门学子到革命火种1895年,蔡和森出生于上海,幼年因家道中落随母亲迁居湖南双峰。

13岁时,他被迫辍学成为学徒,但母亲深知其求学之志,变卖家产供其读书。

18岁那年,蔡和森考入湖南省公立第一师范学校,这里成为他人生的重要转折点。

正是在此,他结识了比他年长两岁的毛泽东。

两人同为寒门子弟,却心怀“改造中国与世界”的宏愿,常彻夜探讨救国之道。

他们的老师杨昌济曾断言:“二子海内人才,前途远大,救国必先重二子。”这一评价不仅是对两位青年才俊的认可,更预示了两人未来对中国革命的深远影响。

新民学会与旅法求索:革命思想的萌芽1918年,蔡和森与毛泽东共同发起“新民学会”,以“革新学术,砥砺品行”为宗旨,聚集进步青年探索救国道路。

次年,蔡和森赴法国勤工俭学。

在蒙达尼的陋室中,他如饥似渴地研读《共产党宣言》《国家与革命》等马克思主义著作,并着手翻译成中文。

这些译作通过书信传入国内,成为毛泽东等人接触马克思主义的重要渠道。

在法期间,蔡和森与周恩来、赵世炎等人秘密筹建旅欧共产党组织,并首次在给毛泽东的信中明确提出建立“中国共产党”的构想。

他在信中系统阐述党的性质、指导思想和组织原则,堪称党的理论先驱。

毛泽东回信称:“对于你的提议,我没有一个字不赞成。”这段跨越重洋的思想碰撞,为日后中国共产党的诞生埋下了火种。

建党初期的卓越贡献:从理论到实践1921年,蔡和森因组织学生运动被法国当局遣返。

回国后,他立即投身党的创建工作。

在党的二大上,他参与起草《中国共产党第二次全国代表大会宣言》,明确提出“消除内乱,打倒军阀”的最低纲领,为党确立反帝反封建的民主革命纲领奠定基础。

作为《向导》周报的主编,蔡和森以犀利的笔锋揭露时弊,宣传革命思想。

该报成为当时最具影响力的进步刊物之一,为党的理论传播发挥了关键作用。

1927年大革命失败后,蔡和森坚定支持毛泽东提出的“枪杆子里面出政权”主张,并在八七会议上力荐毛泽东进入中央政治局。

他甚至以辞去自身职务为代价,为毛泽东争取决策权,足见其政治远见与无私品格。

生死考验与革命气节:忠诚印存心蔡和森的革命生涯充满艰险。

1931年,他在香港指导广东工作时因叛徒出卖被捕。

敌人用铁钉将其四肢钉于墙上,割去耳朵、剜出双眼,试图逼其屈服。

面对酷刑,蔡和森高呼“匡复有吾在,与人撑巨艰”,最终壮烈牺牲,年仅36岁。

他的妻子向警予同样为革命献身。

1928年,她在武汉被捕后,面对威逼利诱始终坚贞不屈,最终于五一国际劳动节当日英勇就义。

这对革命夫妻的牺牲,诠释了何谓“忠诚印存心,浩然充两间”。

历史定位:若生至建国,功业或可比肩总理蔡和森的早逝是中国革命的重大损失。

邓小平曾评价其“对革命作出了重大贡献”,而毛泽东在延安时期仍称其为“党内最早的马克思主义理论家”。

若蔡和森能活到新中国成立,以他的理论造诣、政治远见与革命资历,其历史地位或可超越“卓越领导人”的定位,甚至能与周恩来比肩。

这一推断并非空想,而是基于其生前的三大核心特质——理论奠基的深度、战略决策的魄力与全局统筹的视野。

(一)理论奠基:马克思主义中国化的先驱

蔡和森的革命生涯始于对马克思主义理论的深耕。

1919年赴法勤工俭学期间,他在蒙达尼的陋室中完成了《共产党宣言》《国家与革命》等著作的翻译,并将译稿通过书信寄回国内。

这些文本不仅成为毛泽东、刘少奇等人接触马克思主义的重要渠道,更直接推动了早期中国共产党人对科学社会主义的系统认知。

尤为关键的是,他在1920年致毛泽东的信中首次提出“中国共产党”这一名称,并系统阐述党的性质、组织原则与斗争纲领。

信中写道:“革命须有神经中枢,此中枢即由先进分子组成之政党。”这一论述比共产国际代表马林来华指导建党早了一年,堪称党的理论原典。

相较于其他早期领导人,蔡和森的理论贡献具有鲜明的原创性。

例如,他在《向导》周报上发表的《中国劳动运动应取的方针》中提出“无产阶级必须联合农民”的观点,比毛泽东《湖南农民运动考察报告》早四年;

在党的二大宣言中,他主导提出的“消除内乱,打倒军阀”最低纲领,不仅呼应了列宁关于殖民地革命的理论,更结合中国实际将反帝反封建目标具体化。

这些思想为后续“农村包围城市”“工农武装割据”等战略奠定了基础。

若活至建国后,蔡和森的理论积淀足以支撑其参与国家意识形态构建。

以周恩来为例,其在《共同纲领》起草与社会主义改造中的核心作用,正源于对马克思主义理论的深刻理解。

蔡和森若在世,或能在哲学、历史学领域发挥更大作用,甚至主导党的理论体系创新。

正如毛泽东所言:“和森同志的建党思想,至今仍闪耀真理光芒。”

(二)政治远见:关键时刻的决策魄力

蔡和森的政治智慧不仅体现在理论层面,更展现在革命危局的决断中。

1927年大革命失败后,党内对是否坚持武装斗争产生严重分歧。

在八七会议上,蔡和森力排众议支持毛泽东提出的“枪杆子里面出政权”,并当场以辞职为筹码,要求中央任命毛泽东为政治局候补委员。

这一举动不仅扭转了党内对军事斗争的犹疑态度,更直接促成秋收起义与井冈山根据地的建立。

历史证明,若当时缺乏蔡和森这般“以退为进”的魄力,中国革命或将陷入更漫长的探索期。

更值得关注的是他对毛泽东的深刻理解。

早在1921年,蔡和森便致信毛泽东指出:“中国革命之特殊性,在于农民问题乃根本问题。”

这与毛泽东后来在《中国社会各阶级的分析》中的观点完全契合。

两人在湖南徒步考察时,蔡和森观察到“农民之苦难非笔墨能述”,进而提出“革命根据地须扎根乡土”的构想。

这种基于实地调研的战略眼光,使其在党内高层中独树一帜。

若活至建国后,蔡和森极可能成为毛泽东最倚重的决策顾问。

周恩来以“调和鼎鼐”著称,而蔡和森则长于“破局立新”。

例如在土地改革、抗美援朝等重大决策中,他或许能以更激进的理论勇气推动政策落地,同时凭借与毛泽东的深厚信任弥合分歧。

正如陈云评价:“蔡和森若在,党内路线之争或可更早达成共识。”

(三)外交与全局视野:从旅欧经验到国际舞台

蔡和森的革命履历中有一段常被忽视的经历——旅欧期间的国际协作。

在法国期间,他不仅与周恩来、赵世炎筹建旅欧共产党早期组织,更通过参与第三国际会议,系统研究苏联革命经验与殖民地解放运动。

1922年,他在《赤光》杂志发表《法兰西工人运动与中国革命》,提出“中国革命须与世界无产阶级联合”,这一观点比王明等人的“国际路线”早了整整十年。

尤为重要的是,他与周恩来的合作模式为后来的党内协作提供了范本:蔡和森专注理论构建与战略设计,周恩来则长于组织协调与具体执行。

这种“内外兼修”的视野,使其具备参与新中国外交事务的独特优势。

建国初期,周恩来以总理身份兼管外交,成功推动“和平共处五项原则”与万隆会议;而蔡和森若在世,或能以副总理身份分管意识形态与国际宣传。

例如在抗美援朝期间,他或许能像郭沫若那样,以理论家的身份向国际社会阐释中国立场;在亚非拉民族解放运动高潮期,他早年对殖民地问题的研究又可转化为外交策略。

邓小平曾回忆:“和森同志在法国时,便能用英文与共产国际代表辩论,其见识令在场者叹服。”这种能力在冷战格局下显得尤为珍贵。

(四)与周恩来的历史镜像:互补而非竞争

将蔡和森与周恩来比较,并非要论二人高下,而是揭示其互补性。

周恩来以“事无巨细、鞠躬尽瘁”著称,而蔡和森的特质在于“以理服人、以志聚力”。

例如在治国层面,周恩来擅长通过细致协商凝聚各方力量,而蔡和森或能以理论高度统一思想;

在外交领域,周恩来以灵活务实打开局面,蔡和森则可从主义层面争取话语权。

这种互补性在建国后的职务安排中可见端倪:若蔡和森担任政务院总理,周恩来或更专注于外交与国防;

若周恩来仍任总理,蔡和森则可能以副总理身份主管文教与意识形态。

值得注意的是,蔡和森早年主编《向导》周报时展现的舆论动员能力,与建国后陆定一、胡乔木等人的角色高度契合。

而其“烈士家属”的身份(妻子向警予、妹妹蔡畅均为革命元勋),更能在政治伦理层面强化政权合法性。

结语:蔡和森与毛泽东的青年之约——“你在北方播火种,我在南方扎篱笆”——因他的牺牲未能完全实现。

他的思想遗产与革命精神早已融入党的血脉。

1949年建国前夕,毛泽东彻夜未眠,忆及蔡和森时感慨万千。

那些共同徒步洞庭湖、彻夜探讨《共产党宣言》的青春岁月,不仅是两人友谊的见证,更是一代革命者以生命践行理想的缩影。

蔡和森虽未能亲眼见证新中国的诞生,但他与无数烈士的鲜血,早已化作共和国旗帜上最鲜艳的红。

他的故事提醒后人:革命的胜利,从来不是一蹴而就,而是无数先驱以信念与牺牲铸就的丰碑。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如果涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。