最近发现一个有趣的现象,大家现在都不说"某某小学"了,而是"某某教育集团附属小学"。

这变化听着挺新鲜,但背后可不简单,到底是经济发展太快了,还是教育部在憋什么大招?

本文陈述内容皆有可靠信源,已赘述该篇文章结尾

01教育集团遍地开花

现在走在大街上,不少城市都能看到"教育集团"的招牌。就拿北京来说,2011年9月,北京小学第一个吃螃蟹成立了教育集团。

紧接着西城有四中集团,海淀有一零一集团,朝阳也有人大附中集团...就像雨后春笋似的往外冒。

到2025年,只海淀一个区就有43个教育集团,涵盖了将近150所中学和小学。

有了北京的先例,不少城市的教育集团也在飞速发展。杭州2022年底就有245个教育集团,成员单位足足694个,有70%的中小学都参与了集团化。

广州更厉害,2024年统计177个基础教育集团,覆盖了600多所中小学加120多所幼儿园。

全国范围内更吓人——2024年初教育部公布的数据显示,仅仅义务教育阶段就有1.6万个教育集团,还有1.5万个城乡学校共同体。这扩张速度,比连锁奶茶店开得还快!

02.为什么突然要改变模式?

02.为什么突然要改变模式?1.经济发展转变教育目标

说白了,现在社会对人才的要求不一样了。以前能认字算数就行,现在得会这个懂那个。

企业招人都要"复合型人才",普通学校那套跟不上了,教育集团资源多,能搞特色培养,不只书本上的,更是多方面发展,正好对上胃口。

2.政策推波助澜

眼看教育集团化的好处越来越大,国家也是大力支持,从2012年就开始鼓励集团化办学,到2018年直接写进《加快推进教育现代化实施方案》。

各地教育局也跟着出政策,给补贴、给编制、给待遇,所以集团化发展的飞速。

3.确实有效果

教育集团最大的卖点就是资源共享。好学校的老师可以去弱校讲课,差学校的学生能用上好学校的实验室。

就像网购似的,打破地域限制,让更多孩子享受优质教育。而且集团内部还能搞个性化教学,满足不同家庭需求,这招确实高明。

4.成功案例

北京广渠门中学教育集团就玩的很溜,带着96中、龙潭中学几个"小弟"一起发展,主打"生命教育"理念,搞得有声有色。

洛阳实验初中集团更会玩,"名校+薄弱校"、"名校+乡村校"、"名校+新建校"各种组合拳,用优质的师源真把一些薄弱的学校带起来了。

03 评价两极分化

03 评价两极分化这么看起来似乎教育集团化全是好处?但社会上对于这件事却褒贬不一。

有的教育集团扩张太快,出现“僧多粥少”的情况,好老师需要到处跑校区上课,疲惫不堪,导致教学质量反而下降。

对于家长来说,学校活动变多了,还能去集团其他学校交流,孩子见识广了,而且还能享受到以前不敢想的名师资源,但相对的坏处也出现了,孩子到处换地方上课,家长接送也更忙了。

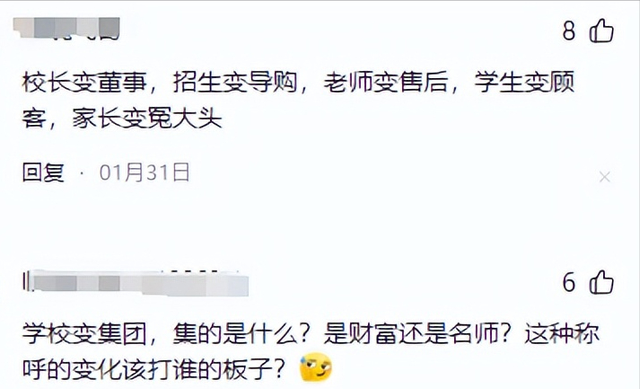

小编看来,集团化办学方向是对的,但得把握好度。就像做菜,火候不够不熟,火大了就糊。学校不能只看规模,得看实际效果。如果把教育完全当企业运营,校长变董事长,听起来时髦,但却忘记了教育的本质是育人,而不是创收。

想要把教育集团化这条路走好,第一个就是要守住初心,再大的集团也是教书育人的地方,不能本末倒置变成商业机构。

其次在教师交流、课程共建、管理机制上动真格的,不能只是改个校名,换汤不换药。最后就是要明白这个方案并不适合所有的学校,比如说农村小规模学校强行和城市名校融合,可能适得其反。

教育集团化就像一把双刃剑,用好了能促进公平、提升质量;用不好就可能变成形式主义、面子工程。对家长来说,一定要擦亮眼睛,别被名头唬住,关键还得看孩子在学校实际获得了什么。

04不忘初心,教书育人

总而言之,不管是"某某小学"还是"某某教育集团",能把孩子教好、让家长放心的学校,才是真的好学校,叫什么名都无所谓。

对此你怎么看?教育集团化是促进公平,还是加剧内卷?

名校“连锁加盟”的背后,普通家庭的孩子真的受益了吗?[礼物]

参考资料光明社教育家-2021.8.25-《浅表化、流动性差、集而不团?集团化办学热背后的冷思考》

成都人民政府-2024.5.16-《[教育] 官宣!成都高新组建5个教育集团,这些学校将更名》

北京小升初网-2024.12.10-《2025北京各区小学+初中教育集团校名单汇总!北京各区集团校有哪些?有什么有优势?》

光明社教育家-2021.8.25-《浅表化、流动性差、集而不团?集团化办学热背后的冷思考》

成都人民政府-2024.5.16-《[教育] 官宣!成都高新组建5个教育集团,这些学校将更名》

北京小升初网-2024.12.10-《2025北京各区小学+初中教育集团校名单汇总》