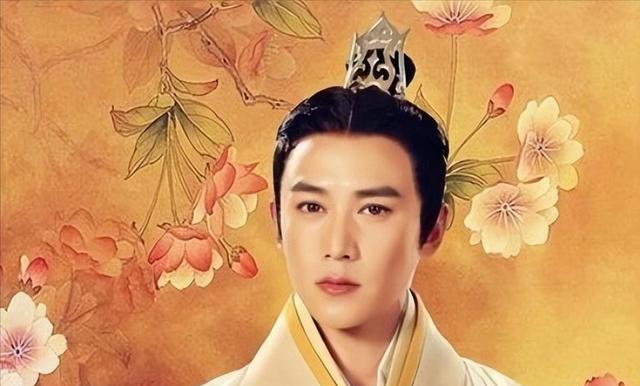

汉武帝最宠爱的儿子,汉昭帝刘弗陵短暂辉煌的一生

引言

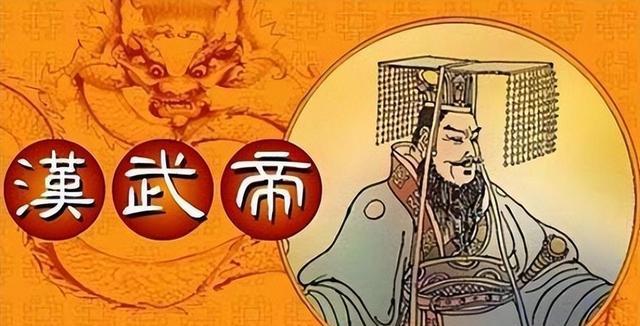

公元前87年,年仅八岁的刘弗陵继承了西汉帝国的统治权,成为历史上最年轻的帝王之一。作为汉武帝刘彻最小的儿子,他的兄长们或起兵叛乱,或言行不端,最终却是这个年幼聪慧的少年赢得了父亲的青睐与信任。在霍光等重臣的辅佐下,这位年少的帝王展现出了超越年龄的智慧与胸怀。他推行"盐铁之议"、减轻赋税、关注民生,将西汉推向了另一个繁荣时期。然而,这位被后世称为"明君"的少年天子,却在短暂的二十一年统治后驾崩,给这段传奇般的人生画上了句点。他的故事,不仅是一个帝王的成长史,更是一段璀璨的治世传奇。

雄才大略铸就盛世基业传奇

汉武帝刘彻十六岁登基时,西汉王朝正处于发展的关键时期。少年天子展现出了超乎寻常的政治智慧,他深谙权力之道,将目光投向了巩固皇权这一核心任务。

刘彻继承了父亲的休养生息政策,但他并未完全照搬旧制。他敏锐地意识到诸侯割据的潜在威胁,通过一系列法令逐步削弱诸侯势力,使其封地不断缩减。

为了加强中央集权,刘彻在地方治理上进行了重大改革。他创立了刺史制度,派遣朝廷官员监察各地,这一举措使皇权触角延伸到了帝国的每个角落。

在经济领域,刘彻采取了全面的国家管控政策。他将冶铁、酿酒等重要产业收归国有,统一管理铸币,这些措施不仅增加了国库收入,更加强了朝廷对经济命脉的掌控。

在对外扩张方面,汉武帝展现出了雄才大略的一面。他的军队向东西南北四个方向进发,大幅拓展了帝国疆域,奠定了西汉王朝的强盛基础。

在用人方面,刘彻表现出了复杂的个性特征。他爱才惜才,但对亲信要求极为严格,能力与忠诚缺一不可。他不会让任何人打破既定规则,却也会在适当时机提拔新人。

汉武帝的治国方略可谓面面俱到,但也带来了一些负面影响。频繁的对外征战和严格的经济管控,给民众带来了沉重负担。

这些政策的利弊得失,在后世引发了诸多争议。但不可否认的是,汉武帝为西汉王朝打造了一个体系完备的帝国机器,为后来的汉昭帝留下了丰厚的政治遗产。

这段历史证明,一个统治者的决策往往会对国家产生深远影响。西汉王朝在汉武帝时期达到了空前的繁荣,但这种繁荣背后也暗藏着危机。

少年天子开创大汉盛世传奇

公元前87年深冬,年仅八岁的刘弗陵在未央宫接受了汉武帝的传位诏书。这位年幼的太子在众臣的注视下登上了帝位,史称汉昭帝。

刘弗陵能够继承大统,与他生母赵婕妤的谦逊贤德密不可分。在宫廷争斗中,赵婕妤从不参与权力斗争,专心教导年幼的刘弗陵。

汉武帝对这个小儿子寄予厚望,常常亲自考校他的学习。在一次考校中,年仅六岁的刘弗陵对《诗经》《尚书》的见解让汉武帝喜出望外。

为确保幼帝能够顺利掌权,汉武帝在临终前设立了以大司马霍光为首的辅政团队。霍光、金日磾、上官桀、桑弘羊四人分别掌管朝廷重要事务。

登基之初,刘弗陵表现出超乎寻常的睿智。他每日临朝,认真听取大臣意见,对国事表现出浓厚兴趣。

在霍光的辅佐下,年轻的昭帝开始着手整顿吏治。他罢免贪污腐败的官员,提拔清廉正直之士。

为了减轻百姓负担,昭帝下令减免部分赋税。这一决定让连年征战后的百姓得到了喘息之机。

在经济政策上,昭帝主持召开了著名的"盐铁会议"。这次会议讨论了国家垄断盐铁的利弊,展现了朝廷对民生的关注。

昭帝还特别重视农业发展,下令在荒年开仓赈灾。他命令地方官府修建水利,改善农田灌溉条件。

在文化教育方面,昭帝延续了儒学传统。他多次召见儒生询问治国之道,并将这些建议付诸实践。

边疆政策上,昭帝采取了温和路线。他减少对匈奴的军事进攻,转而通过和亲等外交手段维持边境稳定。

这位年轻的皇帝展现出了超越年龄的政治智慧。他能够在大臣间保持平衡,不偏听偏信,始终把国家利益放在首位。

昭帝的统治风格与其父汉武帝形成鲜明对比。他推崇休养生息,注重民生,避免穷兵黩武。

在他的治理下,西汉王朝逐渐走出了积贫积弱的困境。国库充盈,百姓安居乐业,社会呈现出欣欣向荣的景象。

这段统治时期被后世史家称为"昭宣中兴"。年轻的刘弗陵用他的政治智慧,为西汉开创了一个新的盛世。

明君英年早逝悲痛万里江山

公元前74年冬天,长安城笼罩在一片愁云惨雾之中。年仅二十一岁的汉昭帝刘弗陵,在位十三年后驾崩于未央宫。

消息传出的那一刻,朝野上下陷入巨大的悲痛。这位年轻有为的帝王,正当年富力强之时却突然离世。

昭帝驾崩前数月,就已经显露出病态。他依然坚持每日处理朝政,批阅奏章,直到身体再也支撑不住。

大臣们请来各地名医,尝试各种方法医治。太医令张延寿更是废寝忘食,但最终也无力回天。

临终前,昭帝召见了大司马霍光和几位重臣。他托付后事,并特别叮嘱要继续推行休养生息的政策。

昭帝的驾崩,让刚刚开始复苏的西汉王朝再次陷入危机。由于他尚未立下太子,朝廷面临着继承人的选择难题。

霍光作为辅政大臣,在昭帝驾崩后立即召集朝会。群臣商议后,决定迎立昌邑王刘贺继位。

昭帝的丧礼按照帝王礼仪隆重举行。文武百官身着素服,从长安城到茂陵一路相送。

昭帝的陵墓选在了茂陵,与其父汉武帝陵墓相距不远。工匠们日夜赶工,为这位年轻的帝王修建陵寝。

民间百姓自发前来吊唁,许多人痛哭失声。在昭帝的统治下,他们经历了难得的太平盛世。

史官们记载,昭帝在位期间,边境安定,百姓富足。他推行的多项政策,为西汉王朝注入了新的活力。

昭帝虽然年轻,但表现出了超越年龄的政治智慧。他能够在各种势力之间保持平衡,不偏信任何一方。

他继承了汉武帝的政治遗产,却没有盲目效仿。他根据时势调整政策,开创了属于自己的治国方略。

在他的统治下,西汉王朝呈现出一派欣欣向荣的景象。国库充盈,百姓安居乐业,这一切都因他的早逝戛然而止。

昭帝的英年早逝,不仅是西汉王朝的重大损失,更是中国历史上的一大遗憾。如果他能够多活几年,也许西汉的历史会有不同的走向。

后世史家评价,昭帝堪称明君。他年纪轻轻就能勤勉政事,关心民生,这样的帝王在历史上实属罕见。

权臣更替江山陷入动荡危局

昭帝驾崩后,朝廷大权落入霍光之手。霍光以辅政大臣的身份,主导了新皇帝的选立过程。

昌邑王刘贺被立为新帝,却在短短二十七天后被废黜。霍光以刘贺荒淫无度、不理朝政为由,召集百官议定废帝。

随后,霍光拥立刘询为帝,是为汉宣帝。这位新帝登基时年仅十八岁,是昭帝的堂侄。

宣帝即位初期,对霍光言听计从。霍光一家的权势达到顶峰,俨然成为西汉王朝最有实力的外戚集团。

然而好景不长,霍光在宣帝即位后第二年突然病逝。他的离世打破了朝廷内外的权力平衡。

霍光死后,其家族迅速走向没落。霍光的妻子显然无法驾驭如此庞大的权势,在处理政务时频频出现失误。

宣帝开始逐步收回权力,暗中布局削弱霍氏家族的影响力。朝中大臣也渐渐倒向皇帝一方。

公元前66年,霍氏家族密谋造反事发。宣帝下令彻查,牵连者多达数百人。

霍氏一族被诛杀殆尽,满门抄斩。这个曾经辅佐汉昭帝的权臣家族,就此在历史舞台上消失。

昭帝所建立的政治体系随着霍氏的覆灭而瓦解。宣帝重新调整了朝廷架构,任用新的重臣班底。

宣帝虽然继承了昭帝的休养生息政策,但统治风格却大为不同。他加强了中央集权,严厉打击地方势力。

朝廷内外的政治氛围发生了根本性转变。昔日昭帝时期的和谐局面一去不返,取而代之的是尔虞我诈的权力斗争。

这场巨变的影响深远,直接导致西汉王朝走向了一条不同的发展道路。原本昭帝精心布局的政治格局彻底改变。

后世史家评价,霍氏的覆灭标志着西汉中期政治的转折点。从此以后,外戚专权的局面暂时得到遏制。

这段历史给后人留下深刻教训:权力的更替往往伴随着剧烈的社会动荡,一个时代的终结也意味着新秩序的建立。

昭帝在位期间营造的政治生态,最终未能经受住权力更替的考验。这也许正是历史发展的必然规律。