一、叛军内部的权力继承与领导延续

1. 安庆绪与史思明的接替

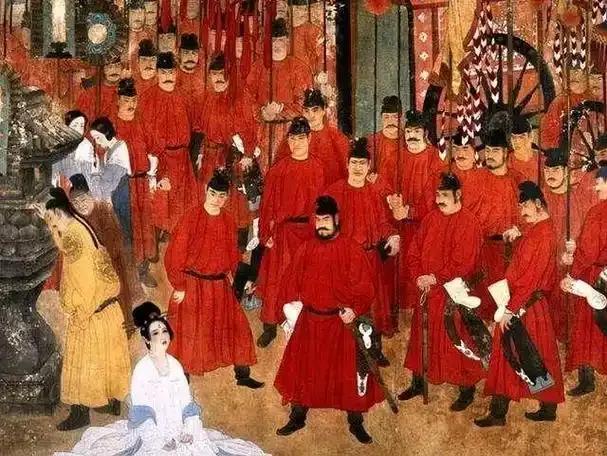

安禄山虽在757年被其子安庆绪弑杀,但叛军并未瓦解。安庆绪继续领导叛军,后因内部矛盾,史思明崛起,重新整合叛军势力,甚至一度反攻唐朝。史思明死后,其子史朝义继续抵抗,形成叛军领导权的延续。

2. 河北根基稳固

安禄山起兵前长期经营河北,在此培植了亲信势力。即使他去世,叛军仍控制河北、河南等战略要地,形成割据基础,使唐朝难以迅速铲除。

二、唐朝内部的困境

1. 中央权威衰落与政治内斗

- 玄宗晚年昏聩,肃宗即位后虽试图平叛,但朝廷内部宦官(如李辅国)与权臣争权,削弱决策效率。

- 肃宗急于收复长安、洛阳,忽视彻底剿灭叛军根基,导致叛军退守河北后死灰复燃。

2. 军事依赖与财政崩溃

- 唐朝依靠回纥援军和边疆节度使(如郭子仪、李光弼)平叛,但外族军队劫掠加剧民生苦难,地方将领亦逐渐拥兵自重。

- 长期战争耗空国库,朝廷不得不允许节度使自行征税,进一步削弱中央集权。

三、战略与地理因素

1. 叛军据守险要

河北地区多山川关隘,易守难攻。史思明等叛将利用地形与唐军周旋,拖延战事。

2. 两京反复易手

安史叛军曾攻占长安、洛阳,虽被唐军夺回,但反复拉锯消耗了唐朝的国力与士气。

四、招降策略与叛军内部分化

1. 唐朝的妥协政策

代宗时期为尽快结束战争,对叛军采取招抚政策,允许安史旧部归降并保留权力。此举虽加速叛军瓦解,但也埋下藩镇割据的隐患。

2. 叛军内部分裂

史朝义后期众叛亲离,部将田承嗣、李怀仙等纷纷投降,但这一过程因内部猜忌和权力争夺而缓慢。

五、长期战乱的社会影响

- 持续战争导致人口锐减、经济崩溃,唐朝无力组织全面反攻,双方陷入消耗战。

- 百姓流离失所,多地爆发民变,进一步牵制唐朝兵力。

总结

安禄山之死并未终结叛乱,因其势力已形成结构性力量,而唐朝的衰弱、战略失误、叛军领导权的延续及地理经济因素共同导致战事