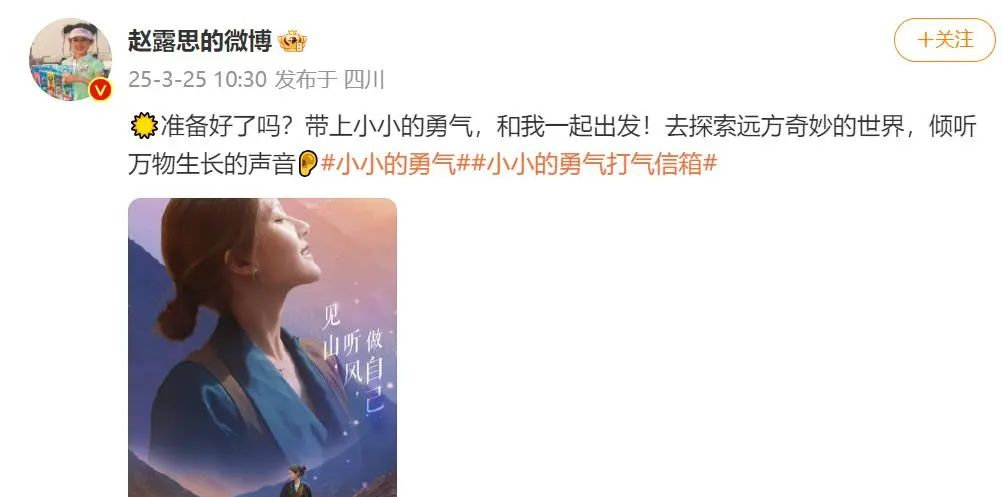

赵露思在《小小的勇气》中的自白,像一记重锤敲碎了娱乐圈的滤镜。这位24岁顶流女星坦言患病前每天只睡两小时的疯狂作息,却在焦虑症发作时体会到了"窒息式生存"的绝望。这不禁让人想起去年冬天那场全网关注的"微博消失事件"——当轮椅上的身影与热搜榜首形成刺眼对比,流量时代的生存悖论被撕开了血淋淋的切口。

在横店影视城凌晨三点的片场灯光下,赵露思式的拼命三娘并非个例。某知名制片人透露,2023年头部艺人平均日工作时长达到16.7小时,睡眠时间被压缩到惊人的3小时以内。这种"拿命换流量"的生存法则,在短视频平台催生的"沉浸式工作vlog"中,被包装成励志神话持续发酵。

心理学教授李敏团队的最新研究发现,艺人群体中存在着独特的"表演型人格异化"现象。他们在镜头前展现的"精力充沛"状态,本质上是对肾上腺素和皮质醇的病态依赖。就像赵露思描述的"一天当两天用",实则是多巴胺分泌紊乱引发的躁狂期表现。

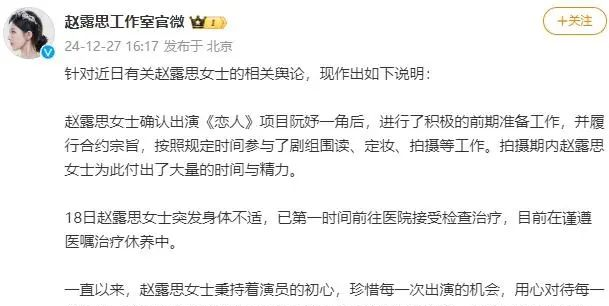

这种透支生命的代价在去年冬季集中爆发。除了赵露思,三位顶流小生接连传出停工休养的消息。某音乐平台数据显示,2023年Q4季度艺人健康类词条搜索量同比激增230%,"明星轮椅""抢救室"等关联词持续霸榜热搜。

影视行业的"711工作制"(每周7天每天11小时)早已是公开的秘密。某剧组场记向我们展示的排期表显示,重要戏份拍摄时常连续进行36小时。这种反人类的工作强度,配合着资本对"日薪208万"舆论的推波助澜,将艺人困在道德审判与生存压力的夹缝中。

吊诡的是,当赵露思坐在轮椅上接受康复训练时,网络世界却分裂成两个极端。超话里粉丝的"心疼文学"与八卦论坛的"炒作论"同步刷屏,这种舆论撕裂恰恰印证了北京大学精神卫生研究所的调研结论:公众对精神疾病的认知偏差度高达68.3%。

某三甲医院心理科主任分享了令人震撼的案例库:近三年接诊的艺人中,82%存在病耻感,宁愿忍受躯体化症状也不愿就医。就像赵露思在失语症最严重时,依然要面对"卖惨营销"的指控,这种社会认知的错位,往往比疾病本身更具杀伤力。

当#赵露思焦虑症#登上热搜时,某知识平台相关问答下最高赞评论竟是"有钱人也会抑郁?"。这种认知荒诞折射出的,是大众对精神疾病的严重误解。中国精神卫生调查(CMHS)最新数据显示,高收入群体焦虑障碍患病率其实比普通人群高出40%。

湖南省脑科医院周亚男博士的诊疗记录里,记录着令人心碎的对比:普通患者就诊时平均已病程1.8年,而艺人群体这个数字延长到3.2年。某位匿名艺人坦言:"宁愿被传绯闻也不愿被贴精神病标签",这种行业潜规则让多少人错过了黄金治疗期?

值得关注的是,短视频平台上的"伪科普"正在加剧认知混乱。某百万粉丝博主"用5个动作告别抑郁症"的视频获得千万播放,而专业医师指出其中三个动作可能诱发惊恐发作。这种信息污染,让真正的科普声音就像暴雨中的火苗难以持续。

《小小的勇气》拍摄团队做了一个大胆决定:全程使用医疗级脑电监测设备记录赵露思的康复过程。当观众看到她面对人群时飙升的α波振幅,那种"被恐惧扼住喉咙"的体验才有了具象化表达。这种创新性纪实手法,让精神健康议题完成了从抽象概念到具身认知的跨越。

令人欣慰的是,改变正在发生。横店影视基地最近开设了全国首个"剧组心理健康服务站",阿里影业也推出了"绿色拍摄认证体系"。更值得关注的是,某视频平台悄然下架了"挑战48小时不睡觉"的挑战tag,这种平台责任的觉醒或许比任何口号都更有力量。

赵露思在长文中写道:"现在我知道,勇气不是硬撑,而是学会喊停。"这句话或许能成为行业变革的注脚。当我们看着她在公益活动中教孩子们识别情绪信号时,终于明白心理健康不是弱者的借口,而是强者重建的生命秩序。

在这个每秒产生7.4万条娱乐资讯的时代,赵露思的康复日记像一面棱镜,折射出整个行业的生存困境与觉醒之路。当我们下次再看到"某某明星疑似抑郁"的热搜时,或许该少些猎奇,多些共情。毕竟,在数据与流量的狂欢背后,那些真实存在的焦虑与抑郁,正在叩击着时代的精神健康防线。