1949年中华人民共和国成立之际,周恩来的总理任命毫无争议,他成为人民一致期待的最佳人选。

在周恩来主持的国务院领导班子中,设有四位副总理职务,分别由董必武、陈云、郭沫若和黄炎培担任。这一领导架构体现了当时国家行政体系的组织特点,四位副总理各司其职,共同协助总理处理政务。其中,董必武作为资深革命家,陈云在经济领域具有丰富经验,郭沫若在文化界享有盛誉,黄炎培则是著名的教育家。这种多元化的领导班子配置,确保了政务院在政治、经济、文化等各个领域都能得到专业指导,为国家治理提供了有力支撑。

董必武和陈云作为我党资深领导人,黄炎培则是民主党派的重要代表,他们担任副总理职务是情理之中的事。然而,郭沫若为何能出任这一要职,则值得深入探讨。郭沫若是著名的文学家、历史学家,在文化界享有崇高声望。他在抗日战争期间积极参与抗战文化工作,为新中国的文化建设做出了重要贡献。此外,郭沫若在建国初期还担任过政务院文化教育委员会主任等职务,积累了丰富的行政管理经验。因此,尽管他不是传统意义上的政治人物,但凭借其文化影响力和行政能力,被任命为副总理也在情理之中。这一任命体现了当时政府对文化建设和知识分子作用的重视,同时也反映了新中国初期政府组成人员的多样性。

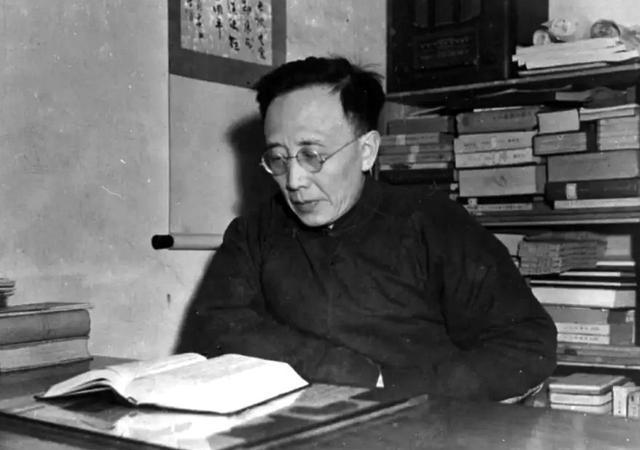

说到郭沫若,大家首先想到的就是他在文学和学术上的卓越贡献。无论是诗歌创作、小说写作,还是历史研究和考古探索,他都做出了显著的成就。他的多才多艺和广泛涉猎,使他在多个领域都留下了深刻的印记。郭沫若的名字,几乎成了文学与学术成就的代名词,他的作品和研究成果,至今仍被广泛研究和传颂。

郭沫若担任副总理,并非因为他是文人。实际上,他的政治资历和贡献才是关键因素。早在新中国成立前,郭沫若就积极参与革命活动,并担任过多个重要职务。1949年后,他继续在政府中发挥重要作用,积累了丰富的行政经验。因此,他的副总理任命是基于其政治能力和历史贡献,而非单纯的文学成就。这一任命反映了当时对既有政治经验又有文化影响力的人才的重视。

郭沫若不仅是一位杰出的文学家和历史学家,他在波澜壮阔的一生中,还展现了非凡的革命家才能。他的贡献远远超越了文史领域,堪称一位伟大的革命先驱。

1892年,郭沫若诞生,随后赴日本深造,他思想前卫,积极参与了辛亥革命和五四运动等重大历史事件。他在现代诗歌领域创作颇丰,作品广泛传播,对文坛产生了深远的影响。

1926年夏天之前,郭沫若的社交圈主要集中在文学界。然而,这一年他在广州与周恩来相识,这次会面成为他人生轨迹的重要转折点。

周恩来虽然比郭沫若年轻六岁,但他的视野和思维能力却让郭沫若深感佩服。郭沫若曾这样评价他:“周先生是中国政治工作的奠基人,他的经验丰富,思维敏捷且逻辑严密。”

周恩来对郭沫若的文学造诣非常了解,于是建议他投身革命事业,并推荐他担任北伐军政治部宣传科长一职。

郭沫若在北伐期间担任的最高职位是政治部主任。当北伐军成功占领武汉后,他就在武汉负责政治部的日常管理工作。此外,郭沫若还拥有中将军衔,这一级别在当时北伐军众多将领中属于较高的。

郭沫若在国民党内部以激进左翼立场著称,他公开拥护共产主义事业。蒋介石发动反革命政变后,郭沫若深感愤怒,不顾个人安危前往上海与周恩来会面,共商应对之策。

在《迅速出师讨伐蒋介石》这篇文章里,周恩来提到:“郭沫若来访时谈到,九江和安庆地区的党组织和工会遭到破坏,以及大量平民被杀害,这些事件都是蒋介石亲自下令指挥的。”

这篇评论发表于4月9日,距离蒋介石发动"四一二反革命政变"仅有三天之隔。在此期间,郭沫若率先利用媒体平台,在全国范围内对蒋介石展开了公开谴责。

蒋介石读到这篇文章后,怒火中烧,几乎要气晕过去。他痛斥郭沫若"投靠共产党,背信弃义",并立即下令逮捕郭沫若。蒋介石的愤怒源于郭沫若公开支持共产党,这让他感到被背叛和羞辱。他无法容忍这种公然挑战其权威的行为,因此迅速采取行动,试图通过抓捕来震慑其他可能的异见者。这一事件反映了当时国共两党之间的激烈斗争,以及蒋介石对异己的强硬态度。

不久之后,南昌起义爆发,声势浩大。起义过程中,中国国民党革命委员会正式成立,郭沫若被选为25位委员之一,并进入由7人组成的主席团,同时担任总政治部主任的要职。

在南昌起义中,贺龙担任总指挥,叶挺负责前线指挥,刘伯承出任参谋长,而郭沫若被任命为总政治部主任,这一职位安排充分体现了他在组织中的重要地位。

抗日战争期间,中国共产党内部许多成员也拥有军衔。例如,朱德被授予上将军衔,而周恩来、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、叶剑英、叶挺等十人则被授予中将军衔。值得一提的是,郭沫若也在这一名单之中,这表明他在军队中的地位与元帅相当。

郭沫若的贡献主要体现在文化战线上。他通过创作《屈原》《南冠草》《棠棣之花》等系列爱国题材作品,在抗战期间发挥了重要作用。这些作品深刻反映了民族精神,激发了广大军民的抗战热情,坚定了必胜信念。与军事斗争不同,郭沫若以笔为武器,在思想文化领域为抗战事业做出了独特贡献。

毛泽东对郭沫若的创作给予了高度评价,他表示:"你的历史评论和戏剧作品对中国人民的抗战事业很有帮助。我认为这样的作品不是太多,而是太少,期待你能创作出更多优秀作品。付出的心血不会白费,希望你能继续保持这种创作热情。"

郭沫若表面上是个文化人,但实际上他始终坚定地站在革命队伍中,与共产党紧密相连,共同奋斗。他的身份远不止于一个简单的“文人”所能定义。

周恩来曾这样评价两位文化巨匠:“鲁迅自比为革命先锋,而郭沫若则是革命阵营的重要成员。鲁迅在新文化运动中扮演了导师的角色,郭沫若则是这场运动的核心推动者。如果说鲁迅是开辟新道路的开拓者,那么郭沫若就是引领众人前行的领路人。”

中华人民共和国成立后,郭沫若出任副总理一职,负责文化教育事务,这一任命得到了广泛认可。