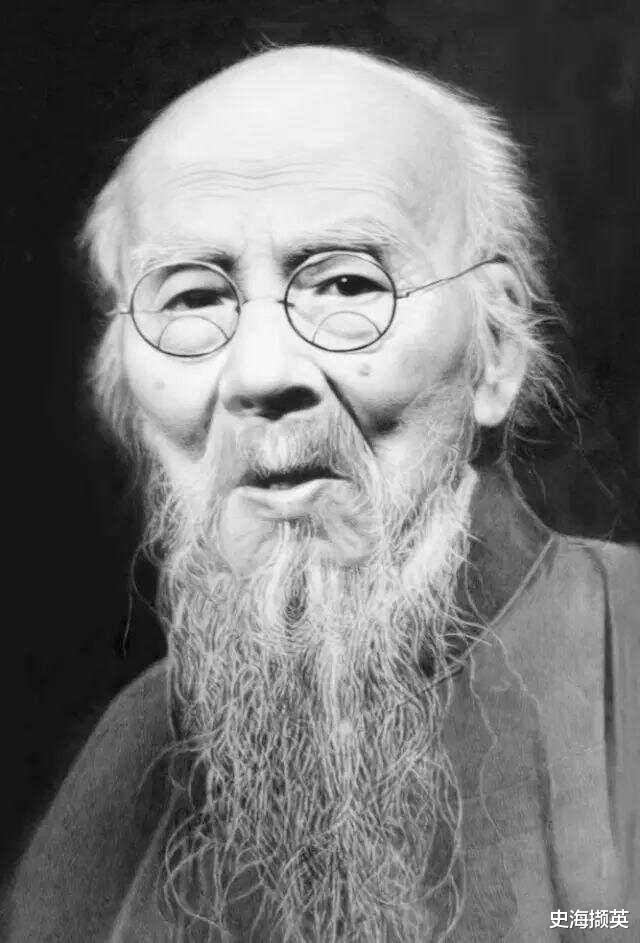

徐悲鸿(1895年7月19日——1953年9月26日)原名徐寿康,光绪二十一年(1895年)出生于江苏南部的一个滨河小镇,这位从小就对绘画表现出极高的兴趣和悟性的少年,或许不会想到自己将经历那么坎坷崎岖又熠熠生辉的人生。

徐悲鸿出生于江苏宜兴屺亭桥镇的一个普通家庭,其父徐达章是一个私塾先生,还给人家画画以补贴家用,尽管生活不富裕,但好歹过得去。

后来徐悲鸿13岁那年,家乡被洪水淹没,徐达章带着徐悲鸿离家开始了江湖流浪式的卖画生涯,他们去过很多地方,却难以赚到钱,只能勉强维持生计,后来徐达章患病,两人不得不结束了流浪生活,回到了家乡。

为了给父亲治病,徐悲鸿披星戴月用双脚丈量大地,辗转三个学校教画画,但省吃俭用尚不能留住父亲,等父亲去世之后,他借钱埋葬了父亲,然后离家去上海寻找发展。

然而上海的繁华与他毫无干系,他像是一个孤儿、一个城市流浪人,失业、饥饿和贫困压得他喘不过气来,他比起同龄人要明显瘦小得多,后来他终于有机会出国留学,去日本、去欧洲公费留学。

徐寿康

在留学期间,他半工半读,但即便如此,对艺术的追求让他不惧生活的艰苦,尽管生活已经很艰难了,但他宁愿住陋室、忍饥挨饿甚至不惜借钱也要购买大量的复制品画片和艺术品。

再后来回国工作和创作,名气渐渐大了,卖画所得的钱大部分用在购买字画、支持抗日救灾、救济朋友和穷学生上,所以尽管他笔耕不辍,一生画了几千幅字画,但他自己依旧过着贫困的生活。

不过物质生活的贫困丝毫阻止不了他对于精神食粮的追求,他一生视艺术为生命,即便生活拮据,但每每看到房间里塞满的各种字画艺术品以及收藏的几十箱字画的时候,他就会感到无比的满足。

即便是建国之后,他依旧过着清贫的生活,连他自己穿的皮鞋也是到旧货摊上去买,而不肯多花一分钱去买新的。

徐悲鸿是位现实主义画家的代表,主张师法造化,中西结合。他既尊崇我国历史上有成就的画家,也崇拜西方的现实主义、浪漫主义和印象派、象征派的某些画家。在艺术创作上,他选择了现实主义道路,并且旗帜鲜明地强调“素描是一切造型艺术的基础”。“研究绘画之第一步功夫即为素描,素描是吾人基本之学问,亦为绘画表现唯一之法门。素描拙劣,则于一个物象,不能认识清楚,以言颜色更不知所措。故素描功夫欠缺者,其所描颜色,纵如何美丽,实是泛滥,几与无颜色等。”

徐寿康

世人皆知国画大师徐悲鸿家挂着一副对联:“独特偏见;一意孤行”,他还有一句座右铭也很霸气:“人不可有傲气,但不可无傲骨。”徐悲鸿不但话说得硬气,其实现实中也是这样做的。

民国十八年(1929年)国民党政府举办了第一届全国美术作品展,特意邀请了徐悲鸿参展,但是他一口就拒绝了,也不知徐老是怎么想的,竟然就说:国民党政府举办的画展他不参加。

实际上,无论对于艺术创作,还是在艺术教育事业上,徐悲鸿真正的扬帆起航达到高峰,还得从留法归来算起。他说道:“我的教学为第一,书法为第二,绘画为第三”。可见。他已经把发现人才、培养人才放到了第一的位置——也就是说,他把美术事业的发展放到了最重要的位置上,然后才是个人创作。

在北平大学校长李石曾的邀请下,徐悲鸿接任了北平大学艺术学院院长一职。上任之后,徐悲鸿在教学上进行了一系列改革,不但整顿了教学秩序,还经过严格考核,清退了一些不合格的挂名教员。

此外,徐悲鸿还开始组建教师队伍,希望能够邀请一些著名教授来提高教学质量。他曾经三访齐白石,请他教授中国画系,而那个时候,齐白石正因“画风变法”而遭受北京画坛保守势力的攻击。徐悲鸿前两次登门都无功而返,但他却锲而不舍。齐白石被徐悲鸿的精神所感动,便对他道出了实情:“我只是一个乡野的木工,没有学历文凭,若登上大学教堂去讲课,恐有教师之非议,又怕学生捣乱,连课都上不成。”

齐璜

徐悲鸿听罢,便用真诚的口吻对齐白石说:“齐先生的顾虑不无道理,但教授的资格在于真才实学。先生融合传统写意和民间绘画的表现技巧,艺术风格独特,不但能教学生,也能教我徐悲鸿。”

在徐悲鸿真诚恳切的邀请下,齐白石决定一试,他的教学也果然收到了十分良好的效果。可见徐悲鸿在美术教学上的重视与用心。

徐悲鸿从法国留学归来后,受田汉的邀请在南国艺术学院主持画科。在这里,他发掘了后来成为现代卓越人物画家的蒋兆和,培养了中国美术界的领军人物吴作人,后来又发现了吕斯百、王临乙、滑田友、陈子奋等绘画届奇才。徐悲鸿慷慨地为他们提供生活费,推荐他们到专业的院校学习,也在不断的沟通交流中慢慢为这些艺术大家们指明了艺术的方向。

徐寿康

民国十八年(1929年)徐悲鸿赴庐山写生的过程中结识了傅抱石,发现他的山水画有一种少有的灵气,与他常有交往并帮助他去国外留学。后来,傅抱石终成大器,被徐悲鸿聘为中央大学教授。

民国三十一年(1942年),徐悲鸿从新加坡回到重庆,与傅抱石合作了一幅《云林洗马图》。这幅作品不仅记录了徐悲鸿与傅抱石的深厚友谊,也见证了二人在艺术创作上的默契。

民国十七年(1928年),南京政府北进攻打奉系军阀,称为“第二次北伐”。日本唯恐中国一旦得到统一,便不能任其肆意侵略,因此,以保护侨民为名,派兵进驻济南、青岛以及胶济铁路沿线,以阻挠北伐的行进。北伐军开进济南后,日军大举进攻,屠杀中国公民数千人。时任南京政府外交特派员的蔡公时带领十七名外交人员赶赴济南,在日本兵的强盗行径下壮烈牺牲,也就是历史上惨烈的“五・三惨案”。

《蔡公时济南被难图》

徐悲鸿得知此事后,怀着对日本法西斯的无比仇恨和对革命烈士无限崇敬的心情,夜以继日地创作出了《蔡公时济南被难图》,对于中国军民后来的抗日情绪起到了巨大的激励作用。

民国十七年(1928年),蒋介石一意孤行想要拆除南京古城墙,时任南京古物保管委员会委员的徐悲鸿毅然为国民党中央政治会议北平分会发去电报,反对拆除南京古城墙,甚至在蒋介石恼羞成怒后也绝不退让,不但发了电文,写了文章,还接受国内外记者采访,“而欲毁灭世界一等之巨工,溯其谋乃利其砖。刘伯温胡不推算,令朱元璋多制亿兆大砖,埋之于今国民政府所欲建造之地,而使我四万万人拱戴之首都,失其低回咏叹,徜徉登临,忘忧寄慨之乐国也。”社会各界对徐悲鸿的声援声也日益高涨。

作为一介书生的徐悲鸿,势单力薄,而他所面对的,却是手握中国最高权柄的独裁者,人们都为他捏了一把汗,但他却面不改色心不跳。

民国二十一年(1932年)徐悲鸿迁入自己在南京的新居——徐悲鸿公馆。此时“九・一八事变”已经爆发一年有余。国难当头,民不聊生,他便将新公馆命名为“危巢”,取居安思危之意。正如他在《危巢小记》中所说:“古人有居安思危之训,抑于灾难丧乱之际,卧薪尝胆之秋,敢忘其危?是取名之义也。”

后来,器重他、与他长期保持友好关系的国民党政要戴季陶、朱家骅联名介绍他加入国民党,也遭到了徐悲鸿的拒绝。民国二十四年(1935年),左翼作家和戏剧活动家田汉被捕入狱,徐悲鸿四处奔走,和宗白华一起将田汉保释出来。

徐寿康

大约也是民国二十四年(1935年),当时徐悲鸿在中央大学艺术系任教,留学法国时期同为“天狗会”朋友的张道藩已经平步青云,位居要职,通过张道藩的出面,请徐悲鸿为蒋介石画像,当时徐悲鸿说:“我对蒋介石不感兴趣”,一口便回绝了,还表示就是扔了也不卖蒋介石。

徐悲鸿有一幅国画《灵鹫》,笔力雄健,意境深远,造型严谨而笔墨灵动。民国三十二年(1943年)在重庆展出时,受到各方瞩目,一位美国将军甚至念念不忘。在抗战胜利之后,这位美国将军即将回国,蒋介石想要送一份礼物给他。可他却说,他什么文玩古物一概不要,只想要徐悲鸿那副《灵柩》。当蒋介石想索要徐悲鸿的《灵鹫图》送给美国将军时,徐悲鸿也严词拒绝,并对前来威逼和恐吓的特务分子怒斥道:“我的作品属于国家,就是把国民党的金库给我,我也不让它流落海外。”为此,国民党官员在蒋介石的指示下,找到徐悲鸿让他开价,要买下这幅画。然而徐老还是一句话,就是不卖!在遭到拒绝后,他们一次次登门,并表示无论出多高的价钱都可以接受,但徐悲鸿就是不肯。

徐悲鸿是真的视艺术为生命,他为学画、为创作、为抢救我国古代优秀的绘画作品以及发展祖国的美术事业孜孜不倦了一生,但他又不是单纯将全部心力都用在了艺术上,他的心中有大义,装着国家和人民。

尤其是抗日战争时期,他为宣传抗日和为抗日救灾筹款付出了很多的心血,也是在这个时期,他的创作达到了顶峰,有大量的作品现世。

这些作品有的是为抗日救国直接绘画,比如他在民国二十七年(1938年)所绘的《负伤之狮》,一只受伤的狮子回首怒目而视,那神情、那背脊、那四肢无不蕴含着坚定的力量,告诉世人,即便负伤了,它也不惧战斗和拼搏。再比如民国三十年(1941年)完成的《愚公移山》,赞扬国人坚韧不拔的毅力,意在激励国人团结起来,夺取抗日战争的最后胜利等等。

《珍妮小姐画像》

还有一些作品是为抗日救灾筹款而绘,比如《珍妮小姐画像》等,那段时间,徐悲鸿在海外办了很多的画展,也卖了很多的画,一来宣传中国画,二来宣传抗日和为抗日筹款,他在用自己的方式为抗日救国做贡献。为此,他日夜作画和四处奔走,而且还要支付给前妻蒋碧微巨额的分手费和孩子的抚养费,工作的强度可想而知。

过度劳累终于还是反映在了身体上,民国三十三年(1944年)秋天的一天,廖文静突然发现徐悲鸿的脚踝和小腿都肿了,这让她心里一惊,坚持要陪徐悲鸿去医院检查,结果发现徐悲鸿的血压很高,随时有脑溢血的危险,而且还有肾炎。

徐悲鸿不得不住院,在医院里治疗了一个月之后出院回家疗养,但没过多久又突然发病,浑身发抖,脖子疼痛,还发起了高烧,脉搏微弱,情况很危急,医生为其注射了强心剂,随后又住进了中央医院。

徐悲鸿这一住就是三个月,才终于能回到家中休养,但依旧不能工作,大部分时间还是需要卧床和躺在躺椅上,身体很是虚弱。

周恩来听说这件事后,托郭沫若去看望徐悲鸿。民国三十四年(1945年)2月5日上午,郭沫若就带着红枣和小米到了徐悲鸿的家中,他此去除了自己探望徐悲鸿外还带着两个任务,其一就是受周恩来委托看望徐悲鸿;其二则是想让徐悲鸿在他所起草的一份文稿上签字。

郭开贞

一进徐悲鸿的房间,郭沫若就从手提包里拿出了两个纸包递给了廖文静,然后笑着对徐悲鸿说:“悲鸿,这是周恩来先生从延安带回的,他托我送给你,并嘱我转致他的问候。他实在太忙,不能亲自来看你,十分抱歉。”

廖文静打开一看是枣子和小米,看着那红彤彤的枣子和黄灿灿的小米,徐悲鸿苍白的脸上瞬间有了不一样的光彩,一扫之前的疲态,他没想到周恩来会记挂着他的病,这让他心里很是温暖。

随后徐悲鸿和郭沫若聊了起来,他们聊徐悲鸿的病、聊艺术,不可避免地也聊了时局,尽管徐悲鸿没有参加革命,没有到战场上,但他一直在为抗日救国努力,对时局也有自己的认识,他对国民党政府是十分不满的,同时对国家的前途很是担忧。

说着说着,两人都认为目前急需一个有中国共产党参加的民主联合政府,这样更有利于抗战,聊到这里,郭沫若从口袋里掏出一份文稿,题目是《陪都文化界对时局进言》。徐悲鸿和郭沫若相交很深,一看就知道是郭沫若亲自起草和书写的,他看完之后很是赞同,随即毫不犹豫签下了自己的名字,17天后,重庆《新华日报》刊登了《陪都文化界对时局进言》的全文以及312人的签名。

这312人多为文化界举足轻重的知名人士,团结起来的影响力可见一斑,蒋介石恼羞成怒,把当时的国民党中央文化运动委员会主任张道藩痛骂一顿,要求他派人找到徐悲鸿,要他登报声明自己没有参加签名。

徐寿康

当时在国民党当局的压力下,有不少文化界人士确实登了这样的声明。当局对徐悲鸿作出威胁,面对“很不利”、“你的一切都将保不住”的威胁,徐悲鸿回答:“我对我的签名负责,我绝不会收回我的签名。”随后国民党还不死心,一封又一封的信寄到了徐悲鸿面前,或者劝说徐悲鸿明哲保身,或者直接威胁恐吓徐悲鸿,还有辱骂的,徐悲鸿看完全都撕成碎片扔掉,这是他的从一而终的态度,正如他曾说:“君子有所守,人各有志,我该做什么,不该做什么,我自由选择。为了该做的事,生命也可以付出。而且人总应该明辨是非,推崇真理。”

他有忧国忧民的思想,他热爱祖国,同情劳苦大众,为此,他坚持救国救民,也支持救国救民。

民国三十七年(1948年)秋天,随着人民解放军捷报频传,东北解放战争的胜利,北平的解放已经近在咫尺,国民党政府的教育部急电北平各大专院校南迁,徐悲鸿接在接到通知的那一刻就决定不迁校。

当然,此事重大,虽然徐悲鸿早有决断,他还是征求了学校教师的意见,然后专门主持召开了讨论迁校问题的校务会议,会上,徐悲鸿首先发言,提出自己不迁校的主张,并说明自己的主张得到了很多老师的同意。

在徐悲鸿的倡导下,与会的大部分人都同意不迁校,不迁校的决议在会上正式通过。

随后国民党又弄了一个“抢救学人计划”,意在争取文化界知名人士为国民党服务,徐悲鸿作为画坛巨匠自然也在国民党争取和要接走的名单上,不过徐悲鸿根本不愿意离开北平,他坚决拒绝跟着国民党去南京。

田寿昌

后来秘密进入北平的田汉对徐悲鸿说:“我来北平之前,见到了毛主席和周恩来同志。他们希望悲鸿在任何情况下都不要离开北平,尽可能在文化界多为党做些工作。”

尽管徐悲鸿已经做出了选择,但听到毛泽东和周恩来在指挥解放战争的同时还能关心他,说不感动是假的,这再次坚定了徐悲鸿的选择,也坚定了徐悲鸿为国家和人民多做一些事的信念。

当人民解放军包围北平的时候,傅作义站在了三岔路口,他不知道该负隅顽抗还是该打开城门迎接人民解放军进城。

后来,傅作义在做不出决定的情况下,将北平的一些知名学者聚集在一起讨论这件事,对此,徐悲鸿第一个站起来发言,他说:“北平是一座闻名于世界的文化古城,它在世界建筑艺术的宝库中也属罕见。为了保护我国优秀的古代文化免遭破坏,也为了保护北平人民的生命和财产免受损伤,我希望傅作义将军顾全大局,顺从民意,以使北平免于炮火的摧毁……”

后来北平解放,徐悲鸿再次见到了周恩来,他们就像是经常见面的老朋友一样聊天,当聊到文化界时,周恩来郑重地说:“我们的任务还很艰巨,南京、上海和全国很多地方都还没有解放。你在美术界的影响很大,希望你继续做更多的工作。”

周恩来

随后,在结束聊天的时候,周恩来站起来对着徐悲鸿说:“你还要好好地注意健康呵!”

徐悲鸿只比周恩来大三岁,但看起来要比周恩来老很多,艰苦的生活和不停歇的工作让他身体很是虚弱,也让他迅速衰老了,年过五十就已经白色染上两鬓。

不过,尽管疾病缠身,人民的解放给徐悲鸿带来了巨大的能量,让他不惧疾病而投入到全新的工作当中。

民国三十八年(1949年)3月,徐悲鸿作为新中国的代表到巴黎出席了保卫世界和平大会,回来之后就投入到紧张的创作中去,创作了一幅描绘南京解放消息传到保卫世界和平大会时的动人场景,这幅画长360厘米,宽70厘米,耗费了徐悲鸿极大的心血。

也因此,刚画完不久,他的血压飙升到200以上,直接病倒了,不得不暂时放下工作,但因着有太多事情要做,只休息了几天,他就投入到了教学工作中去。

此时的他担任中央美术学院院长和全国美术家协会主席,在教学之余,还要忙很多的社会活动,创作也不能断了,每天的日程都安排得很忙。

徐寿康

1950年全国劳模大会在京召开,徐悲鸿带着教师们为战斗英雄和劳动模范画像,他自己先后完成了子弟兵的母亲戎冠秀和战斗英雄邰喜德等的素描和油画肖像多幅。

后来徐悲鸿看到报纸上说,为了根治鲁南和苏北的水患,导沐整沂的大型水利工程即将进行,徐悲鸿很感兴趣,他想为此创作一幅反映新中国建设面貌的大油画,为此,他亲自到工程现场进行细致的观察,然后为民工画素描肖像,在工地画速写,等体验完回京之后,他就开始积极构思导沐整沂水利工程的巨幅油画。

然而就在这个时候,因为劳累过度,徐悲鸿突发脑溢血,深夜躺在床上被廖文静发现的时候,已经半身瘫痪,说话都说不出来了,廖文静赶紧联系了中央人民医院的院长钟惠澜,将徐悲鸿送进了中央人民医院,周总理知道后,立即指示医院要尽力抢救。

抢救工作进行得很成功,徐悲鸿住了四个月的院,在病情刚刚有好转的时候坚决要求出院,回到家中进行疗养,但因着身体还很虚弱,他只能大部分时间躺在床上,根本不能工作,很多时候只能听廖文静给他读报纸、杂志、小说等。

对此,他极为遗憾,新中国刚刚成立,处处新气象,正是为新中国好好工作的好时期,然而他却只能躺在床上,如何能不遗憾?

徐寿康

不过,尽管他不能直接工作,但他的大脑并没有停止思考,他在病床上开始构思编制一套《爱国主义教育挂图》,意在汇集中国历代文物,编印成图,然后张挂在各个学校和公共场所,增强国人的爱国主义思想。

然而这套《爱国主义教育挂图》最终也没有成型,他根本没有时间来做这件事,1953年,等他渐渐能够起床行动后,他就开始投入到了工作中去。

他实在记挂学校的一切,于是带病到学校了解学生的成绩,检查学生的绘画作业,到毕业季,徐悲鸿又开始亲自教学,等送走了毕业班,他又开始为中央美术学院和浙江美术学院所组织的教师进修班讲课。

暑假结束之后,他又开始忙着中央美术学院的招生和开学工作,等这些都忙完了,中国文学艺术工作者第二次代表大会又即将召开,徐悲鸿自然也要参加,也是在文代会的第一天,徐悲鸿从早坚持到了晚,以至于身体承受不住,再发脑溢血,这一次没有抢救过来。

1953年9月23日,中国文学艺术工作者第二次代表大会在北京举行,中央美术学院院长、全国美术家协会主席徐悲鸿应邀参加,尽管他的身体很衰弱,但还是抱病坚持参加会议,并很早就到了会场,期间一直没有离开过。

这一天下午周总理在会上做《政治报告》的时候,徐悲鸿就坐在主席台上聚精会神地倾听周总理的报告,到了中间休息的时间,徐悲鸿等人陪同周总理到了休息室略作休息。

徐寿康

看到徐悲鸿遮掩不住的疲态,周总理很是担心,他试图劝说徐悲鸿不必坚持听完,可以提前退席回去休息,毕竟他身体情况摆在那里,谁也不会说什么。

然而此次大会意义重大,周总理阐述了过渡时期总路线问题、执行总路线中目前的国内外情况和为总路线而奋斗的文艺工作者的任务,大会意在号召文艺工作者为实现新的历史任务而奋斗,而一直将艺术视为生命的徐悲鸿又怎么肯中途离开呢?

他是无论如何也要坚持到最后的。而且当天会议结束之后,徐悲鸿又去国际俱乐部参加欢迎波兰代表团的宴会,这样的工作状态其实原本对于一个58岁的人来也不算什么,但徐悲鸿当时身体情况很不乐观。

宴会进行到一半的时候,徐悲鸿突然感觉到了不适,他呼吸急促,脸上也开始冒冷汗,旁边的一个女干部发现了徐悲鸿的异样,赶紧将徐悲鸿扶到了休息室里的沙发上,然后迅速通知医生和救护车前来,此时徐悲鸿已然左半边肢体瘫痪了,身体的痛苦让他不断呻吟出声。

急救站的两位医生赶来为徐悲鸿看病,知道这是突发脑溢血了,北京医院的救护车也急急赶来,等大家将徐悲鸿抬上救护车之后,救护车迅速赶回北京医院。

徐寿康

尽管从发病到送到北京医院,中间间隔的时间很短,但徐悲鸿身体被掏空得很厉害,病势汹汹,等到达北京医院的时候,徐悲鸿已经陷入了昏迷,医护人员迅速就位,从手臂上放血,将冰袋放在头部,又注射强心针……

一系列抢救工作很迅速,然而却收效甚微,徐悲鸿一直处于昏迷状态之中,生命已然进入了倒计时。

在接下来的两天三夜里,妻子廖文静一直守在徐悲鸿的病床前,一直祈祷着徐悲鸿能够醒过来,和她说上一句话,或者只是对她笑上一笑。

然而这对于她来说早已经变成了一种奢侈,徐悲鸿一直不曾真正醒过来,开始是昏迷,后来能睁开眼了,但除了身体的疼痛,他已经感知不到外界的一切,眼珠都是呆滞的,根本无法回应廖文静的呼唤。

明明他们之间的距离如此之近,却仿佛隔了跨不过去的山海,咫尺天涯,深深地刺痛了廖文静的心,她害怕徐悲鸿就这样离开。然而怕什么来什么,1953年9月26日深夜2:52,徐悲鸿的心脏停止了跳动。

廖文静无法接受这个结果,她扑到徐悲鸿的身上,紧紧地抱住徐悲痛渐渐冷却的遗体,失声痛哭起来,然而抱得再紧、哭声再大,也无法让徐悲鸿再睁开眼看一看这个世界。

徐寿康

很快,徐悲鸿的遗体被盖上了白布单,然后推进了太平间,在太平间里,廖文静亲自为徐悲鸿换上了新衣服:崭新的灰色斜纹布中山装和皮鞋。

这与9月23日徐悲鸿去参加文代会时所穿的衣服形成了鲜明的对比,那时他穿的是一套洗得褪了色的灰布中山装和一双从旧货摊上买来的旧皮鞋。

很难想象,这样一位艺术大师、画坛巨匠,会生活的如此俭朴,实际上,这并不是徐悲鸿某一时期的俭朴,而是一生的俭朴。

徐悲鸿病逝后,廖文静将他身上的旧衣服和旧鞋子换了下来,换上了好几年没有买过的新衣服和新鞋子。

在将旧衣服收拾起来时,廖文静还从徐悲鸿的旧衣服口袋里掏出了那块已经戴了三十余年的旧怀表,还有三颗水果糖,那是徐悲鸿从宴会上带出来的,他想带回家中给妻儿吃,但最终他也没有机会掏出来,这是他留给妻儿最后的爱。

廖文静看着那三颗糖,眼中的泪又止不住流下来,她无法控制自己的情绪,又不能不控制自己的情绪,还有很多事情等着她去做,首要的就是徐悲鸿丧事的处理。

周恩来

9月26日下午开始,陆续有人到医院吊唁,这其中就有周总理。

周总理怎么也没有想到,文代会一别,再次听到徐悲鸿的消息,竟然是噩耗,他的心情极为悲痛,于公来说,徐悲鸿的病逝于文化界乃至国家是一个巨大的损失,于私来说,周总理失去了一个重要的朋友,这如何能不让他悲痛?

当周总理安排好手头的工作去到北京医院的时候,看到的就是徐悲鸿静静地躺在天平间里,透过已然修饰过的面容,周总理想到了他们最初相识的时候。

他们最初相识于法国巴黎,民国十三年(1924年),留学法国的周恩来到巴黎公社社员墙前凭吊死难的英烈,在离开的时候,他看到了不远处正在专心致志写生的青年学生徐悲鸿,异国他乡遇到自己的同胞是一件很温暖的事情,周恩来上前打招呼,两人一见如故。

尽管周恩来是为寻找救国救民的真理才到欧洲留学,而徐悲鸿是为着艺术而争取到了留学欧洲的资格,他们的目的不尽相同,但信仰却是一样的,即爱国爱民,因此,献身革命的周恩来和献身艺术的徐悲鸿成为好友。

后来两人相继回国,周恩来投身革命,为人民的解放和革命的胜利而艰难的战斗着,而徐悲鸿投身艺术,在发展祖国美术事业的基础上,为祖国为民众贡献他的力量。

周恩来

周总理知道,徐悲鸿一生为中国美术的发展和救国救民事业做出了很大的贡献,站在徐悲鸿的遗体前想了很多。

他想到就在两个月前,他还约见了徐悲鸿,向他了解中国美术界的情况和国画的发展、继承和借鉴问题。当时两人聊了很多,后来徐悲鸿离开的时候,周总理叮嘱他一定要保重身体,还将徐悲鸿搀扶进了汽车,目送着徐悲鸿的汽车离开。

周总理知道徐悲鸿新中国急需的美术界的人才,相信有徐悲鸿的带领,中国美术的发展会更上一层楼,但谁曾想,徐悲鸿就这样离开了,他才58岁。

周总理久久地注视着徐悲鸿的遗体,当他看到几位画家在描绘徐悲鸿的遗容,而雕像技术工人吉文升提着石膏和工具准备从徐悲鸿的头上翻制面膜时,周总理低声询问:“你有没有把握翻好?”在得到肯定的回答后,周总理又叮嘱他一定要小心仔细。

徐寿康

随后,周总理又默默看了徐悲鸿一会,用沉痛的语调对大家说:“徐悲鸿的死是一个永远无法补偿的巨大损失!为什么让他带病从早至晚开会?以后决不允许再有这种情况发生!”说完他转身离开,并叮嘱文化部副部长周扬留下来守候徐悲鸿的遗体入殓。

徐悲鸿病逝后,廖文静仔细检查徐悲鸿留下来的那些遗作和珍贵收藏,然后遵从徐悲鸿的遗愿,将它们全部交给了国家。

不久之后,文化部和中央美术学院、全国美术家协会共同派人来接收了这些艺术品,其中包括徐悲鸿的一千多幅画作、他所收藏的历代代表作家书画一千多件、珍贵的图书、图片、碑帖等一万余件。