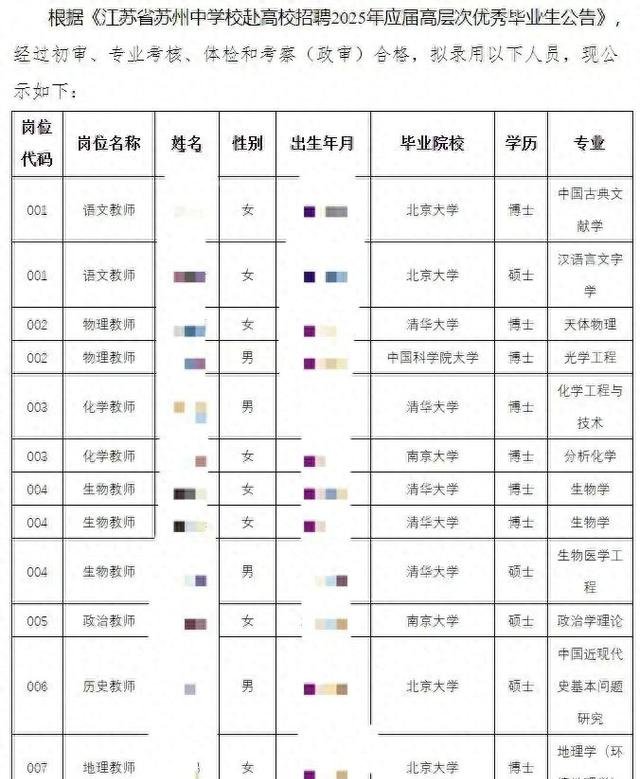

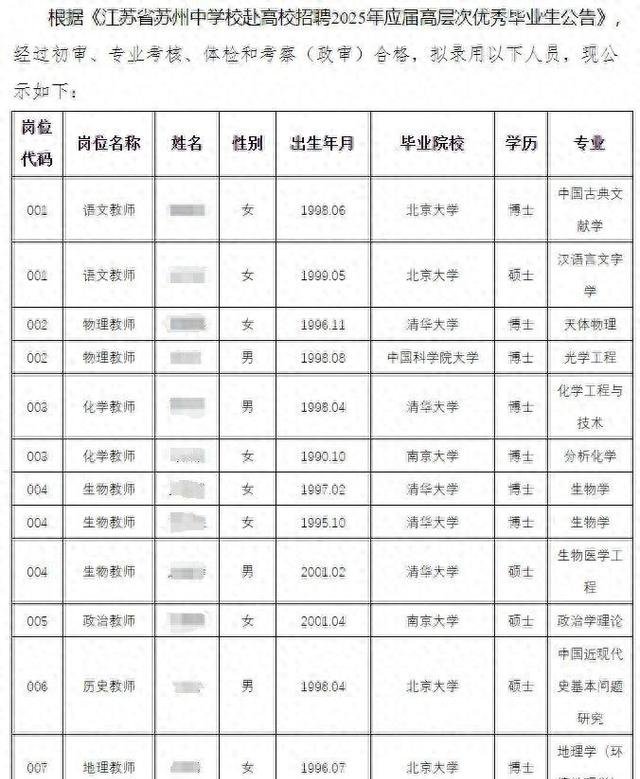

在招聘教师这件事上,江苏省苏州中学最近的“高调操作”引发了不小的热议。13名新聘教师,清华6人、北大4人,博士8人、硕士5人,师范生一个都没有。这份名单一出,瞬间就让人感觉苏州中学的招聘标准有点像唐朝科举考试的“金榜题名”。可问题是,这份“金榜”真的香吗?我们不妨一起来聊聊。

学历和能力,是一回事吗?

先抛出一个问题:一所普通中学,真的需要清北的博士来教学生吗?这个问题在很多人心里可能已经有答案了——不需要。毕竟,博士的培养目标本来是为了做科研、搞学术,而不是教中学生分解二次函数或者背《出师表》。但从苏州中学的招聘标准来看,他们似乎对学历有着特殊的执念,甚至“宁缺毋滥”都不愿意考虑师范生。

让我们回到现实。教学的核心是什么?是知识的传授,更是与学生的互动与启发。师范生经过系统的教育学、心理学训练,拥有较强的教学技能和课堂管理能力;而清北博士的强项可能在于知识深度和学术研究,但在实际教学中,能否转化为有效的教学能力,还真是个未知数。你能想象一个天体物理博士在课堂上给初中生讲牛顿力学,突然发现学生连公式都记不住时的无奈吗?

学历崇拜,还是实际需求?

苏州中学的招聘标准引发了两个重要问题:一是对学历的过度崇拜,二是对师范生的集体“无视”。这种现象其实并非个例。近年来,深圳、杭州等地的重点中学也曾因招聘清北硕博生成为舆论焦点。用高薪和优厚待遇吸引顶尖人才,表面上看是教育水平的提升,但背后是否隐藏着资源错配的问题?

从某种意义上说,这种现象反映了社会对“名校”的迷恋。学校招聘清北毕业生,不仅是为了教学质量,更是为了“面子工程”。清北的标签本身就是一种隐形的宣传,能吸引更多优质生源和家长的关注。但问题是,清北毕业生就一定能成为好老师吗?教育不是摆设,真正让学生受益的,往往是那些深耕教学一线、懂得因材施教的老师,而不是单纯靠学历撑门面的“高知”。

师范生的尴尬处境

看到这里,你可能会问:那师范生怎么了?难道他们真的不够优秀?其实,师范生的现状也让人唏嘘。数据显示,全国每年有超过260万师范生毕业,但越来越多的中小学招聘只看名校文凭,甚至对师范院校的毕业生视而不见。这种趋势无疑让许多普通师范院校的学生感到迷茫:当初选择师范专业是为了成为教师,但如今却发现自己连中小学的门都进不去。

值得一提的是,近年来高考成绩前30%的学生报考师范专业的比例已经达到了33%。这些优秀的学生本来是教育人才的后备军,但如果中小学持续“唯名校”论,师范生的培养体系将面临崩塌的风险。教育需要的是脚踏实地的实干家,而不是一味追逐学历光环的“精英主义”。

高学历人才进入中学,是“降维打击”吗?

有人可能会说,清北博士去中学教书是“大材小用”。但换个角度看,这未必不是一种新的职业路径选择。近年来,博士毕业生的就业压力日益增大,进入高校和科研院所的比例逐渐降低,而企业对博士的需求也相对有限。在这种背景下,中小学反而成为了一种稳定且有保障的就业选择。对博士生来说,中学或许是实现自我价值的另一种方式。

不过,教育的本质决定了教学能力并不完全取决于学历高低,而是取决于对教育事业的热爱和责任感。如果这些高学历人才只是为了追求稳定的生活和丰厚的待遇,而缺乏对教育的热情和投入,那么他们的到来也很难改变教育的现状。相比学历,更重要的是他们是否能够适应基础教育的节奏,是否能够真正走进学生的世界。

教育的本质是育人,不是拼学历

从更深层次看,中小学招聘高学历人才的现象其实折射出社会对教育的功利化期待。学校用高学历教师来提升自己的“品牌价值”,家长用清北毕业生当老师当作孩子的“成功起点”,但这种“高配”真的能带来教育质量的提升吗?事实上,教育的核心在于育人,而不是拼学历。

好的教育应该尊重每位学生的个性发展,而不是单纯追求升学率和名校标签。同样,好的教师也不一定非得是清北毕业生,而是那些真正理解教育意义、愿意为学生成长付出心血的人。

那么问题来了:当清北博士走上讲台,中小学的教育质量是否真的提升了?当师范生被拒之门外,教育的未来又该何去何从?对此,你怎么看?

学历,学校都严重贬值。拼死拼活考到清华北大,出来当老师。

百炼千锤一根针, 一颠一倒布上行。 眼晴长在屁股上, 只认衣冠不认人。