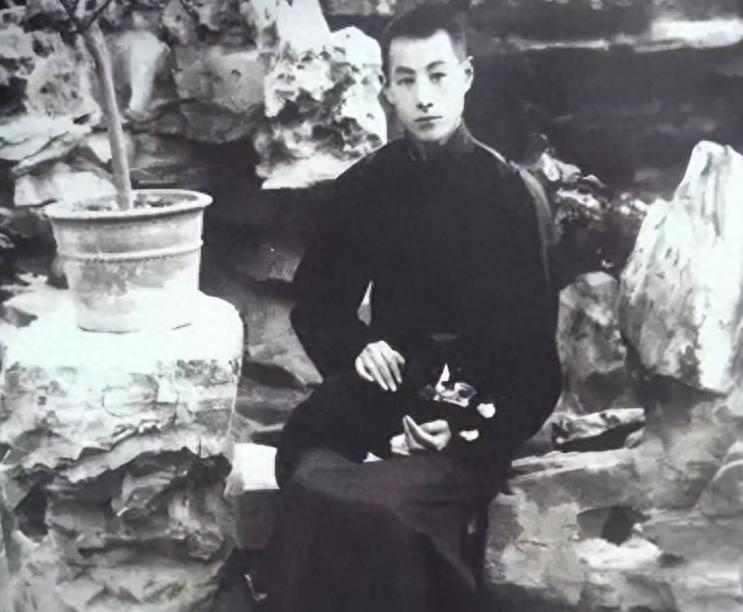

张伯驹,这个名字在热爱中国传统文化的人心中,是一个传奇。

他出身于一个官宦之家,虽然家境富裕,却从小喜爱诗词书画,尤其对古代字画有极高的鉴赏力。

他的人生故事,不只是简单的收藏,而是倾尽全力守护国宝。

在20世纪20年代,张伯驹因才情与能力结实了许多高层朋友,但他从不为功名利禄所动。

哪怕国民党再三相邀,他依然坦然谢绝,与其入朝为官,不如在文化的天地中徜徉。

张伯驹最大的壮举,是他倾家荡产只为保护那些即将流失于国外的国宝级艺术品。

1931年的一次经历,让他的护宝之心更加坚决。

当时一幅古画《照夜白图》要被卖给外国人,政府无动于衷,他便亲自买下,从此开始了他的护宝之路。

陈毅与张伯驹的最后一次会面:一副围棋的背后故事

1971年,张伯驹接受了老友陈毅的邀请,与病重的陈毅在医院相见。

这是一场动情的会面。

两位老友回忆往昔,牵动了关于文化与国家命运的深沉对话。

这时,病重的陈毅特意将自己珍藏的一副大理石围棋赠送给张伯驹,让他在困难中感受到一份温暖的支持。

陈毅去世后,张伯驹因病未能亲赴追悼会,只能写下发自肺腑的挽联。

也正是这副沉甸甸的挽联,在追悼会上打动了毛主席。

国宝守护者的艰难晚年:张伯驹的精神财富张伯驹在新中国成立后,生活并未因他的贡献而变得宽裕。

他与妻子潘素做出了一项令人惊讶的决定,将毕生收藏的珍贵字画无偿捐给国家。

这其中还有李白的书法真迹《上阳台》,以及包括《游春图》和《平复帖》在内的国宝级书画。

尽管捐献后,他的生活每况愈下,这位文化的守护者依然坚持自己的信念。

他曾对国宝说:“予所收蓄,不必终予身为予有,但愿无遗珍于异国也。”这句话成为他一生理念的真实写照,也触动了无数人的内心。

但晚年的张伯驹并不轻松,由于历史的变化,他一度面临无工作、无户口的困境。

尽管如此,他始终无怨无悔。

毛主席如何为张伯驹的晚年困境解围?

在陈毅的追悼会上,毛主席不仅看到了张伯驹的挽联,还得知了张伯驹的近况。

他立即让周恩来安排解决张伯驹的生活困境,为其在中央文史馆找到了一份合适的工作。

这一举动,不仅是对张伯驹个人的帮助,更是对其文化精神的认可与支持。

结尾:张伯驹的一生,是奉献与坚持的缩影。

虽身处困境,但他从未放弃为国家文化的使命。

他的无私与大爱,犹如他所守护的国宝本身,成为中华文明的一部分。

是他,用一颗心和一个名字,告诉我们真正的财富是什么。

他的故事,给我们带来这样的启示:真正的爱国,不在于口号之响亮,而在于行动之无私。

愿我们都能从他的故事中,汲取勇气和智慧,为我们热爱的事业贡献一份力量。