4月1日,国家天文台发布最新动态称,已发布两项研究成果,主要是针对超活跃重复快速射电暴FRB 20190520B和FRB 20240114A的宿主星系开展深度解析,这一研究也让人类离宇宙的“秘密”更近了一步。

我们知道,快速射电暴是宇宙中毫秒级的强烈射电爆发,自2007年首次被发现以来,其起源机制始终是天文学最大谜题之一,对此,科学家们提出了多种解释,包括双星模型和外星文明的可能性,但目前尚无定论。不过,我们不妨大胆畅想,如果某天真的捕捉到地外文明的信号,究竟会是文明跃升的契机,还是灾难降临的序幕?在《太空之城·反击》中,我们似乎能够找到答案。

在寻觅答案之前,我们先来认识一位杰出的天体物理学家,霍金,2016年,他这样警告过人类:“随着我年龄渐长,我比以前愈发确定,我们并不是太空中唯一的智慧生命。”他在电影里说:“我们最好能够在他们找到我们之前就找到他们。”

在这部影片中,霍金设想出我们与先进的外星生命面对面的图景,他认为这和当初美洲的土著人首次遭遇欧洲的殖民者之后所发生的结果是一样的。所以,他不建议我们与外星文明取得联系。

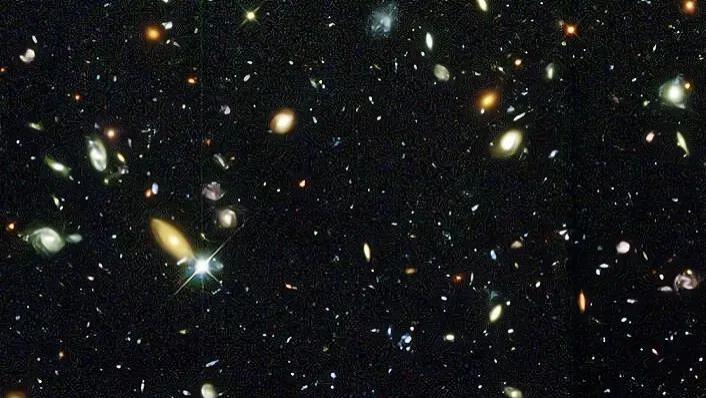

这种跨越时空的警示绝非空穴来风。现代天文学测算显示,可观测宇宙直径达930亿光年,即便存在百万个智慧文明,其平均间距也超过千万光年。这种令人绝望的空间尺度,既像是宇宙对文明的保护,又像是某种意味深长的考验。

而在《太空之城》构建的星际图景中,人类就为这种宇宙考验付出了惨痛代价。

当科研人员破译出外星文明投递的"宇宙弦信号"时,无人意识到这是星际联盟设下的诱饵。这场精心策划的接触最终演变为单方面屠杀:地球磁场在"雷暴消磁"中分崩离析,气象武器将大陆撕成气候地狱,精神药物"鬼雪花"如瘟疫般瓦解人类斗志。短短三年间,200亿人口锐减至20亿,曾经辉煌的都市化作辐射废土,幸存者蜷缩在地下掩体里,用最后的力量守护文明火种。

而这,就是人类联系外星文明的后果。这种科幻场景看似夸张,实则暗合科学界的深层忧虑。美国物理学家马克·布坎南在《华盛顿邮报》撰文指出,将外星访客预设为和平使者的想法近乎天真。就像手持火枪的征服者面对石器时代的部落,技术代差带来的从来不是平等对话。在星际尺度下,这种差距可能比人类与蚂蚁的差异更令人绝望——当某个文明能够跨越光年发起接触时,其技术实力或许早已突破我们理解的物理边界。

但是,也有一些科学家认为,与外星文明接触、使用外星技术可以造福人类,助力我们科技的发展,这是一件好事。外星技术可能帮助人类突破能源、医疗、航天等领域的百年困局。就像文艺复兴时期欧洲学者从阿拉伯典籍中获得启迪,星际文明的碰撞或许能点燃新的科技革命。这种诱惑如此强烈,以至于各国航天机构都在暗中较劲——谁能率先破译外星信号,谁就可能掌握改写文明进程的钥匙。

不过,我们也不能忽视可能出现的第二种情况,就是外星人是恶意的,如果回复外星文明,他们很有可能对地球发动侵略。

面对这个关乎存亡的抉择,《太空之城》给出了独特的思考维度:问题的关键不在于善恶概率的博弈,而在于我们是否承受得起最坏结果。正如《太空之城》中所说:“在绝对的力量悬殊下,人类可能连表达善意的机会都没有。”所以,当一个事件所造成的后果我们都承担的不起的时候,即使它的概率很小很小,最好的选择就是避免它。

当然,这也不是一成不变的,宇宙浩瀚无垠,再先进的文明也无法走遍宇宙中的每一个角落,人类不与外星人接触,便可以很好的隐藏自己,没有外星文明可以找到地球,所以我们可以安静的发展,让人类逐步实现到星际文明的跨越,自由穿梭于星系之间,有朝一日,当我们的文明可以与之比肩的时候,星际间的接触和交流也许自然就会到来。

或许也会出现像《太空之城》中,星际联盟和太空之城一样的联盟组织,多个文明聚集在一起共同发展,这些都是有可能的。但现在我们的实力还不够,为了一劳永逸地排除隐患,最好的方法就是在宇宙中保持沉默,不主动去联系外星文明。

说到这里,可能会有人担忧,我们人类已经向外太空发射了大量的无线电信号,并且还发射了旅行者1号和2号,它们带着人类和地球的信息向着宇宙深处飞行的近半个世纪,万一真的有一天,他们被外星文明发现,然后找到地球怎么办?

这一点也不必担忧,毕竟,宇宙的广袤本身就是最好的保护伞——以现有技术向外发射的信号,跨越千分之一银河系直径后就会湮灭在背景辐射中。就像亚马逊雨林里的蚂蚁部落无需担忧太平洋对岸的同类,在星系级别的距离尺度下,刻意隐藏或许才是文明存续的智慧。

当我们将视角拉回当下,《太空之城·反击》的价值便愈发清晰。这部作品不仅展现了波澜壮阔的星际战争,更在宇宙尺度的存亡危机中,解构了人类文明最珍贵的特质。

举个例子,希望是什么?希望对人类来说到底有多重要?

相信很多人都无法清楚的回答出这个问题。在生活中我们也很少能够感受到“希望”的力量。因为大多数人的生活都是平淡无常的,哪怕你心怀希望,也不一定能够实现,再加上“希望越大,失望就越大”这种想法的存在,让“希望”这个词语就像是一种“乐观的无奈”。

但是在科幻小说中,“希望”往往可以爆发出无穷的力量,比如在《太空之城》中,人类遭遇外星入侵,当家园被摧毁,亲人被屠杀,人们被迫流离失所的时候;当外星文明使用气象武器,让世界各地都处在极端自然灾害中,生存空间被极大压缩的时候;当高等文明使用精神药物,试图摧毁人类抵抗意志,整个人类都面临存亡危机的时候,希望就成为了最宝贵的东西。

人们把造出来的战斗机甲命名为“希望号”;主角林子沫在救下一个孩子后,给他起名“希希”,希望的希。

当人类的生存空间被极度压缩,迫不得已将科研基地搬到土卫6上后,有人感叹道:“只要人类文明的火种还在,人类反击外星侵略的最后希望就会始终存在”!

小说中说:“希望就在前方,他们在盛大的落日光芒中奔赴下一个目的地,感受着细碎的快乐从指尖慢慢升温到心脏。然而,此时的他们还不知道,在那个冰天雪地的下一站,正有另一个严峻的考验在等待着他们。

尽管这只是科幻小说的场景,但当这种场景降临到我们身上时,怎么做才能有希望?《太空之城》告诉我们:“当所有地球人都能抛却成见、同生共死时,漆黑的地方才会闪烁起希望的光。”

这个结论放在什么场景下都适用。有了希望,我们才能接受面前的苦难,有了希望,未来的日子才变得值得等待。

这就是一本好的科幻小说带来的价值,它能够告诉我们,“希望”这种很难在现实生活的体验到的东西,所能带来的无穷的力量,

当然,除了能够告诉我们希望是什么,其它很多问题上,科幻小说也能给出深度的思考,比如:人这一辈子最重要的是什么?

这是一个很多人用一生都回答不了的问题,每个人的见识不同,处境不同,就连一生的时间也不同,所以有的人能多方比对细思慢想,有的人则急急忙忙寻求顿悟,因此这个问题从来不可能有一个标准答案。

但在《太空之城》中,作者用一场宏大的星际战争,为我们展示了生命的意义,这就是一本好的科幻小说能够带给你的思考,它除了能让你体验宏大的星战场景,还能让你的精神得到升华。

科幻从来就不是在倡导什么或者想教你什么道理,它只是将大家的烦恼试着去解决一下,并给出一种顺理成章的结局,关键是你如何看待又是否能够接受这个结局。那种种关乎未来的问题矛盾、处理办法、最后结局,无非都是对今天的一种可能性的延展与演绎,只是有的时候我们看不到,有的时候装作看不到。

当我们合上书页,窗外的城市依旧沐浴在熟悉的阳光下。但那些关于星际接触的思考、关于文明存续的警示、关于人性光辉的描摹,早已如星尘般沉淀在意识深处。或许这就是《太空之城》留给读者最珍贵的礼物:在仰望星空时保持敬畏,在探索未知时坚守理性,在至暗时刻仍相信希望的力量。毕竟,在浩瀚宇宙的叙事长卷里,人类文明不过是刚刚起笔的序章,而如何书写接下来的段落,取决于此刻我们对于光年之外幻想的思考深度。