在我国,流传着这样一句古话,那就是“狡兔死,走狗烹,飞鸟尽,良弓藏”。一般情况下,这句话可不是单纯按照它表面所呈现的字面意思来使用的,更多的是借助这些事物来比喻人。

在历史的长河中,常常会出现这样一种情况:不少臣子凭借自身的卓越才能,在辅佐君王平定天下的过程中立下了赫赫功劳。然而,待天下已然平定之后,这些曾经功勋卓著的臣子们却仿佛一下子失去了往昔那般重要的价值。此时的君王,出于种种顾虑,比如担心这些臣子手握重兵或威望过高会对自己的统治产生潜在威胁等等,往往会狠下心肠,采取极端的手段,将这些曾经一同并肩作战、为平定天下付出诸多的臣子们残忍杀害,其目的就是想要彻底消除可能出现的后患,以确保自己的江山能够稳固无忧啊。

在历史上,历朝历代的皇帝当中,有不少人都存在这样一种行为呢。特别是那几位开国皇帝哦,在做那种过河拆桥的事情的时候,那可真的是相当熟练、得心应手。就好像这种对曾经一同打天下、出了力的人用完就抛却的做法,在他们那儿都成了一种挺常见的手段似的呢。

在我国漫长的封建历史进程当中,存在着这样一种情况,大多数皇帝都会做某件事,可唯独就有那么一位皇帝,他从来都没做过这件事哦。而且,他手底下的那些功臣呢,都被照顾得很不错,这位与众不同的皇帝就是秦始皇啦。

大家可能会疑惑,秦始皇怎么会显得这般“善良”呢?他难道就真的没有丝毫担心之处吗?

功臣没有好结局

在历朝历代当中啊,开国功臣往往很难有善终的结局呢。就拿各个朝代来说吧,大部分开国功臣最后的下场都不太好。不过呢,也有相对特殊些的情况哦。像秦始皇,在对待功臣这方面,算是能让他们有个相对不错的结果吧。还有李世民,也常被人认为还称得上是一位仁德之君呢。但其实呢,李世民也并非就完全毫无瑕疵,他也有对功臣下手的时候哦,只是相较于其他一些帝王,他杀功臣的数量确实是比较少一些罢了。

你知道吗?“狡兔死,走狗烹,飞鸟尽,良弓藏”这句话,它第一次出现的场景啊,竟然也是和“杀功臣”这件事有关呢。

大家都知道,在刘邦建立汉朝的过程中,有三位起到了极为关键作用的帮手,那就是萧何、韩信以及张良啦。这三个人呢,在刘邦成就帝业的道路上那可都是出了大力的。然而呢,令人惋惜的是,这三人当中唯独韩信没能有个好的结局。最后啊,是被刘邦的妻子用计谋给害死了,实在是让人不禁为此长叹呢。

据《史记·淮阴侯列传》记载,韩信在临死之际,发出了怒吼,口中喊着类似“敌国破,谋臣亡”“天下已定,我固当烹”这样的话语。

至于韩信当时有没有说过那句话,这其实并不明确。但有一点是确凿无疑的,那就是韩信最终确实是遭人陷害,丢掉了性命。

依据《史记》所记载的内容来瞧,韩信可不是第一个说出这话的人哦。在《史记·越王勾践世家》这部篇章里呢,范蠡和文种就已经针对相关的事情展开过讨论啦。

范蠡与文种这两人呢,都是在越王勾践手底下做事的。这里说的越王勾践,就是那位有着卧薪尝胆故事的越王哦。

在他每日准备出门的这个时段之前,总会有一个特别的举动,那就是去舔上一口苦胆。他之所以要这么做呢,就是想通过这种方式,让自己能够深刻地记住那份难以忘怀的痛苦,时刻都不忘记曾经经历过的那些艰难困苦呢。

他心怀壮志,一心想要让越国强大起来。于是,他全身心地投入到治国理政之中,精心谋划各种策略,不断发展越国的国力。在他坚持不懈的努力下,越国的实力日益增强。最终,他成功地击败了吴王夫差,在春秋时期的众多诸侯国中脱颖而出,让越国登上了霸主之位,成为了当时威名赫赫的霸主国。

勾践的身边有两位功臣,正是他们助力勾践最终击败了夫差,这两人便是范蠡和文种。其中,范蠡相当厉害,他对兵法颇为精通,而且脑子极为灵活呢。

话说有这么一个人,他就是范蠡。他在越王勾践的成长之路上可是出了大力的,一直辅佐着勾践呢。等勾践逐渐成长起来后,范蠡瞅准时机就悄悄逃走啦。之后呢,范蠡转行做起了商人。您还别说,他在经商这方面可真是厉害得很呐!他先后三次都积攒下了巨额的财富,那可真是腰缠万贯。但让人钦佩的是,他并没有把这些钱财紧紧攥在自己手里,而是三次都把辛辛苦苦积攒起来的家财全部散尽,拿去帮助那些穷苦的人们啦。就因为他这份非凡的经历和高尚的品德,后来他被人们封为了“文财神”呢,而且还被尊称为商业之神哦。直到现在,世间的人们都还对他十分敬重,时常会祭拜他呢。

想当初,范蠡被迫逃亡到了齐国。在这个时候,他心里一直记挂着自己的一位老朋友,那就是文种啦。要知道,文种也是在越王勾践身边尽忠职守的臣子,范蠡着实有些担心他呢。

在那样的情形之下,范蠡思索良久后,决定给文种写一封信,通过书信的方式,将自己内心深处的想法完完整整地告知了文种。

信中有这样的内容:“你瞧瞧越王,他脖子长长的,嘴巴尖尖的模样。这种人呐,往往是只能和别人一起经历艰难困苦的时期,可等到富贵来临的时候,就容不下别人啦,是没法一起共享富贵的哟。都这样了,你还不赶紧跑吗?”

在这封信当中,范蠡特意提到了那句经典的话——“狡兔死,走狗烹,飞鸟尽,良弓藏”呢。他之所以这么做,就是为了给文种提个醒,让文种能够有所警觉,可别在不知不觉中陷入到那种危险的境地哟。

文种在收到那封信之后,心里就萌生了想要逃走的念头,可这个时候一切都已经来不及啦。他这边还没来得及把行李都收拾妥当呢,越王勾践就已经匆匆赶到他这儿来了。

勾践一到,当即就赏赐了一把剑给文种。随后,他对着文种说道:“先生啊,想当初您可是教给了我七种能够灭掉吴国的办法。可您瞧瞧,我才仅仅用了其中三种办法呢,吴国就已经灭亡了。如今呢,还剩下四种办法,就劳烦先生您去在我父亲身上施展施展吧。”

文种无奈之下,只得拔出佩剑,选择了自杀这条路,就这样,他奔赴黄泉,去阎王爷所在的地方与先王相见了。

宋朝建国以后啊,赵匡胤想出了一个很有名的办法,叫做“杯酒释兵权”呢。通过这么个法子,他就把那些功臣手中所掌握的兵权,一股脑儿地全都给收回去啦。那些功臣们呢,在这种情况下,也只能任由赵匡胤来安排处置,就好像待宰的羔羊一般,毫无还手之力,兵权就这么被轻松拿走了。

在明朝时期,朱元璋可是出了名的对功臣下手狠辣之人。可以说,他在对待那些曾经跟随自己一同打天下的功臣时,那架势简直就像是恨不得把他们全都给处死才肯罢休呢。朱元璋在建立明朝的过程中,诸多功臣那可都是出了大力的,然而谁能想到,等天下平定之后,朱元璋对待这些功臣的态度却如此极端,仿佛容不下他们似的,动了要将他们一一铲除的心思。

从人情关系的角度去考量的话,杀害那些曾经立下功劳的臣子,这无疑是一件完全不正确的事儿。毕竟这些功臣曾经为了某个目标、某个事业付出诸多努力,做出不少贡献,在人情常理层面来讲,是不应该对他们下此毒手的,所以说杀害功臣这种行为在人情关系方面确实是不正确的。

在先皇离世之后啊,那些曾经立下功劳的臣子们,可就如同一颗颗危险的定时炸弹一般了。他们随时都存在着爆发的可能呢,一旦有所异动,那可就要给整个国家带来极大的危害啦,就好像在平静的湖面下暗藏着汹涌的波涛,时刻威胁着国家的安稳。

朱元璋将那些功臣们一一除掉,其出发点实际上是着眼于大明江山的安定啊。要知道,在当时的情况下,大明的江山虽说还远未达到完全安定的状态,可朱元璋所采取的一系列举措,真真切切是为了能让大明朝朝着安定的方向发展,并且为此做出了极为巨大的贡献呢。

他手底下的那些功臣,可把唐朝的朝廷弄得是一片混乱,乌烟瘴气的。不仅如此呢,还把寒门士子向上晋升的机会给堵得死死的。为啥会这样呢?原来那些已经做了官的功臣们啊,肯定都会绞尽脑汁地想法子,要让自己的子女也能入朝为官。

朝廷之中一旦出现许多没用的冗余人员,那可就会给整个朝廷带来极为严重的不良影响,会造成不小的破坏呢。从这情况来看,对于杀不杀功臣这件事呢,其实两边都有各自的道理哦。站在朝廷的角度,可能是为了求得安定,觉得功臣如果存在一些隐患因素,处理掉他们似乎能保障局势平稳;而从另一个角度来讲呢,那些功臣或许本身并无大错,从正义的层面看,随意处置他们好像又不合情理,所以说一方求安定,一方求正义,各有各的考量。

大家可能会好奇,历史上有没有哪位皇帝能彻底解决那个问题呢?实际上,一直到新中国成立,这个问题都没能得到解决哦。不过呢,还真有一位皇帝挺特别的,他没有对功臣下手,而且自身也没因为没杀功臣这件事而受到什么不良影响呢。

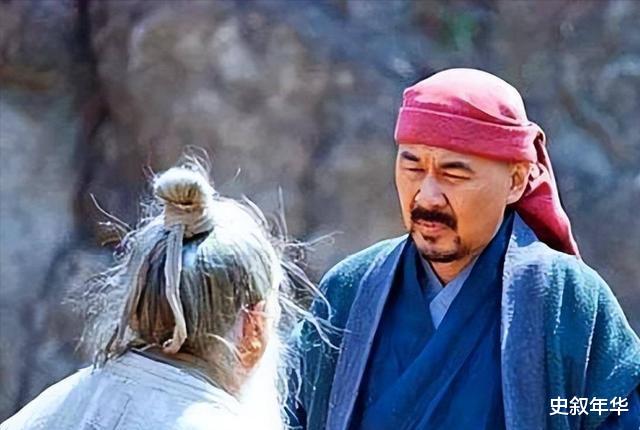

秦始皇的宽容

咱们来说说秦始皇这位皇帝,他可是我国历史上非常有名的一位帝王呢。不过呢,要是严格去界定的话,秦始皇其实并不能完全算是开国皇帝哦。

要知道,秦始皇所达成的秦朝大一统,那可是在原本大秦国的基础之上实现的。嬴氏家族统治秦国的时间可长达几百年之久呢,在这么漫长的时间里,嬴氏一族在秦国的根基已然极为深厚,可不是随随便便几个功臣就能轻易撼动的。所以呢,就算秦始皇不选择去诛杀那些功臣,也不会面临什么来自功臣方面的威胁啦。

在秦始皇统一六国的这一伟大历史进程当中,很多人都做出了贡献。那要是论起谁的功劳最为突出呢?答案当属王翦啦。大家都知道,当时那六个诸侯国里面,韩国是自己主动投降的,而其余的五个诸侯国呢,可都是被王翦率军给灭掉的。就凭这一点,王翦在秦始皇统一六国这件事儿上,那绝对是要被记首功的。

要知道,王翦这人可是极为小心谨慎的。他老早就看透了一个事儿,那就是在古代,很多功臣往往都落不得好下场。所以呢,每次他要出征打仗的时候,都会特意多向嬴政要点赏赐。他为啥要这么做呢?其实就是想着通过这种方式,让嬴政对他的那种戒备之心能够降下来。

在六国被平定下来之后,王翦心里可有着自己的盘算呢。他深知功高震主这个道理,自己为平定六国那可是出了大力、立了大功的。所以,这六国的事儿刚一平定完,他就赶忙想着要告老还乡啦。为啥呢?他心里其实特别担心,就怕那嬴政会在当场就对他下手,直接把他给拿下然后杀掉呢。毕竟自己功劳这么大,在这时候退下来保平安,才是最要紧的。

王翦早在秦始皇嬴政还十分年轻的时候,就已经开始辅佐他了。这么多年下来,嬴政虽说身为帝王,可真要对王翦狠下心来痛下杀手,还真就做不到呢。于是呢,嬴政就对着王翦说道:“朕心里明白你所担忧的事儿,你大可放心呐,朕是不会杀你的,你也别想着回自己的老家啦,就继续留在朝中担任官职吧!”

王翦听闻秦始皇的安排后,心里不禁一惊。要知道,事已发展到了这般地步,他着实是没办法去拒绝秦始皇的要求。于是呢,王翦便只好留在了咸阳城之中。不过,虽说人留在了这儿,可王翦并没有选择去出任官职,就只是留在城里而已。

他向嬴政耐心地解释道:“陛下,世间万物皆有其特性,就如同尺子有它量不到的短处,而寸虽短小却也有它能发挥作用的长处。微臣我呢,一直以来都是在战场上带兵打仗的,对于如何治理政务、做好官差这方面,实在是不太擅长,并非是那块料呢。”就这样,“尺有所短,寸有所长”这个成语便由此流传了下来。

秦始皇并没有去逼迫王翦做什么,就这样,王翦便安心地留在了咸阳城。在那里,他过上了富足的生活,就如同一个有钱的老头儿一般悠闲自在。最后,王翦在咸阳城中安然度过余生,直至寿终正寝啦。

日子过得飞快,转眼间就到了秦始皇离世的那一天啦。可秦始皇并没有能在皇宫里安安稳稳地走完人生最后一程,而是在外出巡游的路途当中就去世了。这还不算完呢,更糟糕的是,他留下的诏书居然被人给篡改了。要知道,按照原本的安排,皇位那可是应该传给扶苏的,结果呢,最后却落到了胡亥的手中。

胡亥成功登上了皇帝的宝座后,心里却始终惴惴不安呢。为啥呢?就因为他这皇位来得可不怎么光明正大。他老是害怕有人会瞅准机会把他的皇位给夺走喽。这时候,赵高就在一旁煽风点火、出谋划策了,撺掇着胡亥说,得把他那些兄弟姐妹们全都给处死才行,只要这么做了,就再也没有人有能力来抢夺这皇位啦。于是呢,胡亥就真的按照赵高说的,对自己的手足们痛下杀手了。

令人意想不到的是,胡亥居然真的听信了赵高所说的那一番鬼话。要知道,秦始皇可是有三十三个子女呢,可最终,这些子女竟然全部都被这个身为秦始皇次子的胡亥给害死了,实在是令人唏嘘不已啊。

话说秦始皇驾崩之后,继位的胡亥后来也没能逃过厄运,被赵高给杀害了。就这样,秦始皇这一脉算是彻底断了传承,一个后人都没留下。接着呢,赵高又推了一个人上位当皇帝,这人就是秦三世子婴。但实际上啊,这个子婴根本就不是秦始皇嬴政的儿子呢。从各种情况来推测,他最有可能是嬴政的侄子辈儿的。不过呢,关于子婴这个人,史书上的记载那是相当少的,少到什么程度呢?就是到现在为止,都没人能确凿地弄清楚他到底是什么身份,始终是个谜团呐。

秦始皇在位期间,有一个很值得一提的情况,那就是他并没有对功臣下手大开杀戒哦。这可不是他心慈手软或者有什么别的特殊原因,而是他从内心深处就觉得压根没必要去杀这些功臣,在他看来,那些功臣的存在对他的统治并没有构成什么实质性的威胁,所以他是不屑于去做杀功臣这种事儿的。然而,让人意想不到的是,秦始皇的这份宽容啊,最后却给其后代带来了灾祸。怎么回事儿呢?就是因为他没有对功臣采取那种严厉的打压手段,使得一些功臣及其家族的势力在一定程度上得以留存和发展。等秦始皇去世之后,局势逐渐发生了变化,这些留存下来的势力在后续的权力争斗等诸多情况中,就给秦始皇的后代们带来了各种各样的麻烦,甚至是灭顶之灾。