阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|心飞扬

编辑|t

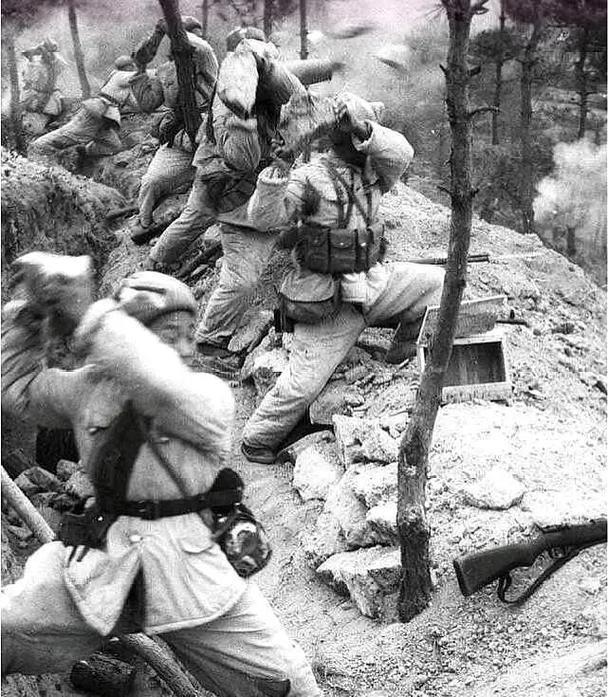

引言1951年,朝鲜战场上志愿军们条件极为艰苦,没有制空权,就连帮战友收殓遗体都只能抹黑进行。

硝烟中,志愿军冒着炮火趴回阵地,只为一个信念——将战友带回。

一个个帮战友收殓遗体的夜里,志愿军们在黑夜中,只能靠触觉确认队友……

摸黑的夜晚,战友的遗体

摸黑的夜晚,战友的遗体1951年,抗美援朝战场的夜晚,天空被厚重的云层笼罩,连月光都难以透过那层沉闷的黑幕。前线的战斗异常惨烈,志愿军的战士们死伤惨重。

每一个从战场上背回来或被抬回来的人,都带着一段鲜血淋漓的故事,而这些战友,永远留在了那片血色的土地上。

“摸黑”成了志愿军战士们的一种常态。由于战斗激烈,敌我交火时,敌方的炮火常常伴随着刺耳的爆炸声和浓烟。

而白天的激战常常让战士们难以收殓战友的遗体,或者因为敌人威胁太大,不敢在白天做出这些举动。

于是,到了夜晚,志愿军战士们只能依靠有限的黑暗进行一项极其艰难的任务——收殓阵地上的牺牲战友。

这时候,光线成了奢侈品。能见度极低,夜色的遮掩下,连前方的敌人都很难发现。如果不小心暴露,敌人的炮火会瞬间让自己葬身于那片战火之中。

但与此同时,前线的任务又是如此迫切:背回去的,不仅仅是尸体,更是战友的遗体,是他们最后的尊严。

张国良作为卫生抢救小组的一员,每晚都会在黑暗中摸索,和战友们一道,将牺牲的同志背回。那天夜里,张国良和其他战士们,再次接到任务,背负重伤员与烈士遗体。

这次,他们来到了一个炮火猛烈的阵地,四周荒草丛生,浮土堆积,战场的破坏痕迹触目惊心。到达后,几个人分成了小组,开始在黑暗中摸索遗体。

摸尸体,是一项极其特殊且危险的工作。因为敌我两军的装备不同、穿着也不相同,通常可以通过衣物来判断是否是自己人,但也常常会发生误判,尤其是在战斗激烈的情况下。

有些尸体的衣服被炮弹爆炸的冲击波摧毁,甚至消失殆尽,剩下的仅仅是焦糊的尸体。这样一来,摸衣服已不再是最可靠的办法,战士们不得不通过触摸其他部位来确认尸体的身份。

这天夜里,张国良一手抓住一具遗体,迅速摸向衣物。可是,那具尸体的衣服几乎完全被烧毁,只剩下焦黑的布料。摸下去,一片冰冷的触感让他停下了动作。

他小心翼翼地摸向尸体的面部,想要确认是哪个战士。当他摸到鼻子时,他心里松了口气——是自己人。可是,下一秒,他却感觉到嘴里似乎被什么东西咬住了。

张国良当时心里一慌,赶紧使劲去拉,但无论如何也没能将其抽出来。他把遗体暂时背了回来,心中无数个疑问浮现。

回到驻地后,有光可以查看了,他才发现这名牺牲的战士的嘴巴里竟咬着一片耳朵!他呆住了。那是一片鲜血斑斑的耳朵,可以推断出是在极度惨烈的肉搏中,咬下了敌人的一片耳朵。

张国良久久未能平静,眼泪情不自禁地流了下来。那一刻,他再也按捺不住自己的情感。每一位牺牲的战友背后,都有不为人知的辛酸与苦痛。

他们的英勇与坚韧,是无法用语言表达的。只是那片耳朵,足以让所有目睹这一情景的人心碎不已。

一片耳朵,热泪盈眶在那样的情形下,战争的残酷与士兵之间的深厚情谊,竟然以如此不可思议的方式展现出来——一片耳朵,承载着太多的悲伤与无奈。

张国良回忆起那晚,心中既是悲痛,又是无尽的敬意。这片耳朵,见证了激烈的肉搏,见证了战士在生死存亡的瞬间,为了捍卫自己的阵地,为了保护战友,义无反顾地与敌人拼搏。

战士的最后一刻,不仅仅是身体上的牺牲,更多的是一种精神上的坚持与捍卫。在那样的环境中,身体已是破碎不堪,伤痕累累,甚至连最基本的生死都无法掌控。

可即便如此,他们依旧不愿放弃,始终以强大的意志力坚持到最后一刻。而这片耳朵,正是他们极限时刻下最真实的写照——为了自己的信念,为了与敌人拼搏的勇气,他们不惜付出生命的代价。

这片耳朵,除了让张国良热泪盈眶,它更是展示了志愿军战士不屈的精神。在那个时代,物质匮乏,生活艰难,但这种精神却成了战士们心中最坚实的堡垒。

不止张国良,所有参与这一场收殓战友遗体任务的战士们,心里都明白,这不仅仅是捡起一具具遗体,更是一份沉甸甸的责任。

每一具遗体,背后都承载着一个无声的誓言——"我们一定不会让你们白白牺牲,我们会用我们的生命,将你们的英名永远传承下去!"

一战成名的“人民英雄坦克”与此同时,抗美援朝战场上,不仅仅是战士们在拼搏,志愿军的武器装备也同样展现出了巨大的战斗力。在无数次艰难的战斗中,一台“人民英雄坦克”也逐渐成为了志愿军的象征。

1953年7月6日,志愿军坦克第二师第三团的215号坦克,担负了占领石岘洞北山阵地的任务。与张国良他们在黑夜里摸索遗体不同,坦克兵是在泥潭中与敌人展开了残酷的较量。

7月7日的战斗中,215号坦克悄然开赴前线,却陷入了两个大弹坑中。前方的敌人阵地距离仅1400米,而此处四面平坦,根本无法隐蔽。

然而,坦克兵们没有选择放弃,他们在昏暗的环境中,经过两天两夜的排障工作,终于将坦克成功开出了泥潭。

在与敌人的坦克交战中,215号坦克展现了巨大的战斗力。它在几次猛烈的炮火下,成功击毁了敌方3辆重型坦克,为志愿军的步兵提供了极大的支援。

215号坦克的成功,不仅仅在于其强大的火力,更在于车长杨阿如等人出色的指挥与智慧。在敌人的炮火压制下,坦克兵们不仅要与敌人的坦克正面交锋,还要应对极为复杂的地形与战斗环境。

最重要的是,这场胜利让215号成为了志愿军的象征。它不仅在战斗中击毁了敌方重型坦克,还摧毁了敌人炮火阵地,为最终的胜利打下了坚实的基础。

参考资料:

红色文物中的抗美援朝战争.世纪风采.2023

铁军将士在抗美援朝中.大江南北.2023