前言

这笔当年被质疑的投资,如今已为国家创造了超过200亿元的经济回报。

上世纪80年代初,全球军事强国都在大力发展精确制导武器,普遍认为传统火炮已成明日黄花,导弹才是未来战场的主宰,而中国军方的一项决策却让诸多业内专家大跌眼镜:斥资1亿元人民币引进西方155毫米火炮技术。

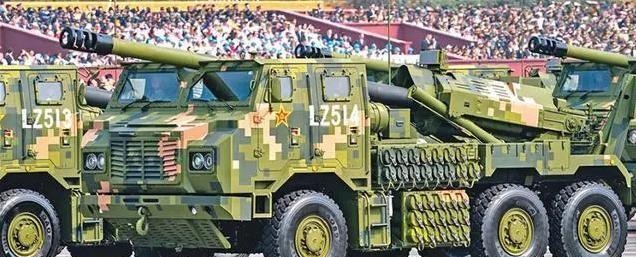

然而,决策者们敏锐地察觉到,美系155毫米火炮在通用性和前沿技术方面具有无可比拟的优势,它采用的模块化药包设计和全膛底排弹技术能让火炮射程达到惊人的39公里,这在当时简直如同天方夜谭,远超当时中国任何一款火炮的能力。

这种前瞻性思维在今天看来格外珍贵。38年过去,那笔被质疑的1亿元投资已经带来了超过200亿元的回报,回报率惊人地达到了200倍,中国研制的PLZ系列火炮不仅装备了自己的军队,还销往科威特、沙特等10多个国家,累计出口超过50万发炮弹。

然而,技术引进之路却并非坦途,从签订合同到最终突破,中国经历了哪些不为人知的艰难历程?

冷战结束后,多个华约国家纷纷改弦更张,采用北约155毫米标准,甚至连俄罗斯也不得不为出口市场研发155毫米版本的火炮,这一切都证明了当年中国选择从152毫米转向155毫米的决策何等英明。

从乌克兰战场的实战检验来看,155毫米火炮不仅在射程和精度上占据优势,模块化设计和国际化标准也使得跨国军事合作变得更加便捷,这在今天全球化的军事环境中显得尤为重要。

物质条件的匮乏同样令人心痛。80年代中期,中国经济处于转型期,许多军工厂转产民用产品,专业技工大量流失。一个多亿人民币投入建设的155毫米炮弹生产线竟然在生产仅3000多发炮弹后被迫停工,而且一停就是8年。工厂拖欠工资,冬季无力支付取暖费,有些工人甚至不得不种地自给自足,令人唏嘘。

面对困境,中国军工人员展现出惊人的毅力。技术团队夜以继日反复试验,终于攻克了枣核弹的制造工艺;工厂领导四处筹措资金,自力更生改造设备;部队专家亲临一线指导,确保产品满足实战需求。布尔博士的团队也多次来华,手把手传授技术诀窍,为中国火炮发展注入宝贵经验。

1988年,中国第一门自主研发的155毫米火炮在北京国际防务展上亮相,引来各国军事观察家的好奇目光。当时,没人能想到这个刚刚掌握基础技术的后来者,会在短短十年内一飞冲天。1997年,科威特为采购新型155毫米自行火炮举行了一场堪称世界杯级别的国际招标,美国、英国、法国等传统军事强国悉数参与,而中国北方工业公司带着PLZ-45型自行加榴炮出乎意料地进入了最后角逐。

最终,科威特不顾美国施压,以710万美元一门的价格采购了54门PLZ-45自行火炮,随后沙特也订购了同等数量。中国155毫米火炮在激烈的国际竞争中赢得首单,实现了从无到有的惊天一跃。

结语

这一经验不仅适用于军工领域,也为其他产业发展提供了宝贵启示。不过,面对日新月异的国际竞争,我们是应该继续引进国外先进技术,还是应该闭门造车专注自主创新?这场平衡艺术,需要我们不断思考与实践。