探究人类意识的生成#

目前科学确实尚未完全解释清楚意识是如何生成的,但神经系统与外界刺激的相互作用在意识形成过程中起着关键作用,以下是相关分析:

神经系统的进化适应与意识萌芽从进化角度来看,生物的神经系统是在长期适应外界环境的过程中逐渐发展和复杂起来的。最初的简单生物具有一些基本的应激机制,能够对环境中的物理、化学刺激做出反应,这些反应有助于它们寻找食物、躲避危险等,以维持生存和繁衍。随着生物进化,神经系统逐渐复杂,从无脊椎动物的简单神经节到脊椎动物的脊髓和脑,动物对外界刺激的处理能力不断增强,开始出现一些初级的意识现象,如感知觉、简单的记忆和学习能力等。例如,昆虫能够感知光线、气味等环境信息,并据此进行觅食、筑巢等活动,这可以看作是意识的初步萌芽。

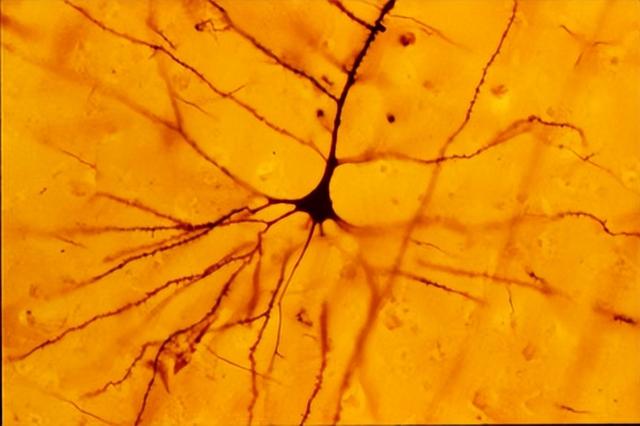

神经系统对刺激的处理与意识发展在人类个体发育过程中,神经系统同样是在与外界环境的不断交互中逐渐成熟和完善的。婴儿出生后,通过视觉、听觉、触觉等感官不断接收外界信息,神经系统对这些信息进行处理、整合和存储。随着经验的积累,婴儿逐渐形成对周围世界的认知和理解,开始有了自我意识和对他人意识的感知。例如,婴儿通过反复触摸不同质地的物体,逐渐学会区分它们的差异,这种感知觉的发展是意识形成的基础。同时,大脑中的神经网络也在不断调整和优化,神经元之间的连接更加紧密和复杂,为更高级的意识活动如思维、语言、情感等提供了生理基础。

复杂行为背后的意识体现人类的许多复杂行为都可以看作是神经系统对长期外界刺激适应的结果,而这些行为又与意识密切相关。以语言为例,人类在社会交往中,为了更好地交流和传递信息,逐渐发展出了语言能力。儿童在成长过程中,通过倾听周围人的语言,并不断模仿和练习,逐渐掌握语言的规则和意义。这个过程中,神经系统不断适应语言环境的刺激,形成了专门负责语言处理的脑区,如布洛卡区、韦尼克区等。语言的出现极大地丰富了人类的意识内容,使我们能够进行抽象思维、表达复杂的情感和思想,进一步推动了意识的发展。

以看到一朵红色玫瑰为例,以下是神经系统处理这一外界刺激的具体过程:

视觉感受器接收刺激:玫瑰反射的光线进入眼睛,首先经过角膜、晶状体等结构的折射,聚焦在视网膜上。视网膜上的视锥细胞是感受颜色和强光的视觉感受器,其中对红色敏感的视锥细胞会被玫瑰反射的红光激活,产生神经冲动。这些神经冲动以电信号的形式开始在视网膜内的神经元网络中传递。

视网膜内信息初步处理:视锥细胞将光信号转化为电信号后,信号会传递给双极细胞,再由双极细胞传递给神经节细胞。在这个过程中,视网膜中的水平细胞和无长突细胞会对信号进行横向调节和整合,初步处理视觉信息,例如增强对比度、提取边缘等特征。神经节细胞的轴突形成视神经,将经过初步处理的视觉信息向大脑传递。

丘脑中继:视神经将信号传至丘脑外侧膝状体,丘脑是感觉传导的重要中继站,在这里,视觉信息会进行进一步的筛选和初步分类,然后再将信号传向大脑皮层的视觉中枢。

大脑皮层视觉中枢处理:信号到达大脑枕叶的初级视觉皮层(V1 区),V1 区的神经元会对视觉信息进行更详细的分析,识别出玫瑰的颜色、形状、轮廓等基本特征。随后,信息会传递到更高层次的视觉皮层区域,如 V2、V3、V4 区等,这些区域会进一步整合信息,将玫瑰的各个特征组合在一起,形成对玫瑰的完整视觉感知。同时,视觉信息还会与大脑其他区域进行交互,如与记忆相关的海马体和杏仁核等结构,唤起与玫瑰相关的记忆和情感反应,例如回忆起玫瑰代表的浪漫含义,或者产生愉悦的情感体验。

通过以上复杂而精细的神经系统处理过程,我们能够将外界的光刺激转化为对玫瑰的视觉感知和相关的情感、记忆等多方面的意识体验。

然而,尽管我们认识到神经系统对外界刺激的适应在意识生成中起着重要作用,但这只是意识研究的一个方面。意识的复杂性还体现在其主观性、整体性以及与大脑其他生理过程的相互作用等多个方面,这些仍有待进一步深入研究。例如,目前我们还不清楚大脑中的神经活动是如何产生主观的意识体验的,即所谓的 “意识难题”。因此,虽然神经系统与外界刺激的相互作用为意识生成提供了重要的线索和基础,但要完全揭示意识的奥秘,还需要多学科的协同研究和不断探索。