《——【·前言·】——》

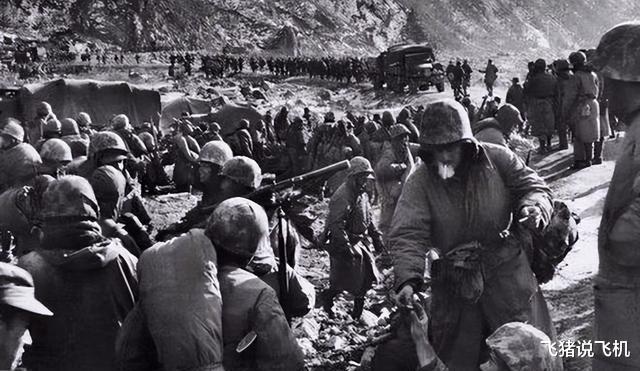

你能想象吗?一万三千人,还有六百六十多挺机枪,这样的装备,就算不是正规军,那气势也是相当唬人啊!咱们平时说的杂牌军,往往给人感觉装备差、战斗力弱。但这次可真不一样,人数上万,机枪多到数不清,这样的配置,简直就是战斗力爆棚的节奏啊!说实话,这样的规模,这样的火力,就算不是王牌部队,那走在战场上,也是能让人心惊胆战的存在。想想看,一万三千人一起冲锋,六百六十多挺机枪一起开火,那场面,得多震撼啊!所以,别小看这些杂牌军,有时候,他们也能展现出让人意想不到的实力和气势。毕竟,人数和装备在那里摆着,就算不是精锐,那也能靠数量和火力优势,打出自己的威风来!

这支队伍既不是中央军,也不是装备德式武器的部队,但他们的火力竟然能跟正规军相提并论,这武器装备都是从哪儿弄来的呢?说实话,他们看起来并不像那些装备精良的中央军,更没有德械师那种高端大气的装备。然而,他们的火力却异常凶猛,简直能跟正规军一较高下。这实在让人好奇,他们到底是从哪里搞到了这么多厉害的武器装备。仔细一琢磨,这背后的原因可能并不简单。毕竟,在战争年代,武器装备的获取往往充满了各种机缘巧合和不为人知的秘密。但不管怎样,这支队伍能够拥有如此强大的火力,确实是一件令人刮目相看的事情。

【杂牌军,哪来的底气?】

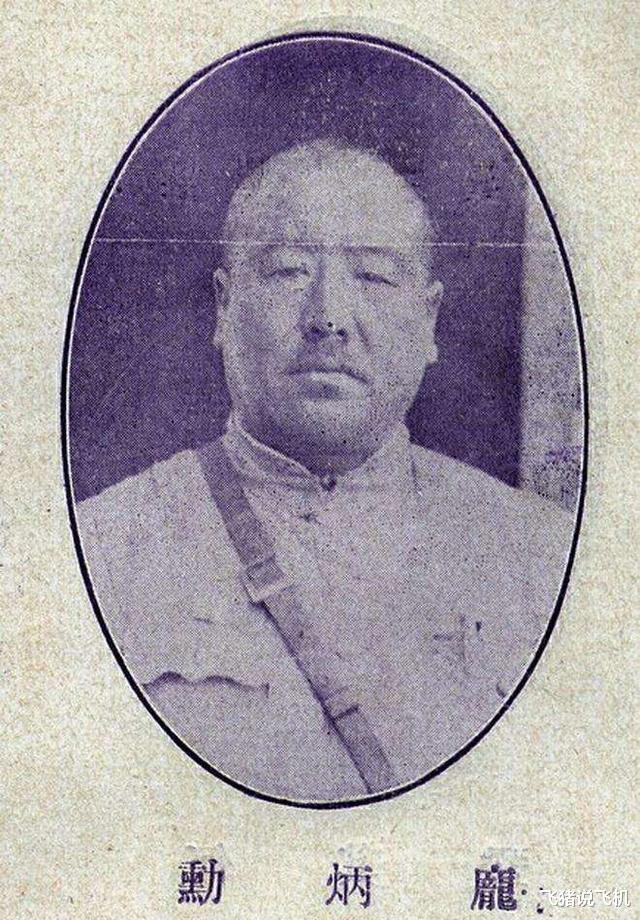

1938年的时候,华中那边打得不可开交,这时候突然蹦出个以前都没咋听说过的部队,就是第四十军。这军的头儿是庞炳勋,他们军队的组织啊,那是一言难尽,说是杂牌军都算是给他们面子了。

但你要是往细了瞧,可真让人惊讶,这军队下面管着39师呢,还包括了两个步兵旅,外加一个专门用来补充兵力的团。不仅如此,还有炮兵、工兵、辎重兵、通讯兵,各个都成一个营。更别提,还有个威风凛凛的骑兵大队。

军部下面管着一个特殊的营队,规模庞大,跟一个正式的军队似的。这个营里总共有士兵一万三千人,人数刚刚好,就是一个标准军的配置,既不多也不少。

最让人惊讶的是他们的武器装备:居然有步枪8000把,手枪900把,还有60门迫击炮,轻重机枪加起来总共有660挺!这数字听起来可真够震撼的!

说起来你可能不信,差不多每二十个人里头就能找到一挺机枪,这火力猛得跟那些装备了德国武器的部队有得一拼。

这可真让人惊讶!这年头,就连正规的中央军都时常为缺少枪支火炮发愁,一个不怎么出名的杂牌军,怎么会有能力配备这么好的装备呢?想想都觉得不可思议。要知道,现在就连那些大部队都未必能装备齐全,这个不太起眼的杂牌军,到底是怎么得到这些好东西的?说实话,这事儿真让人琢磨不透。按常理来说,资源都是紧缺的,正规军尚且不够用,杂牌军又哪来的实力去置办这些家伙什儿?真是让人难以理解啊。

你如果说这是临时凑数补给的物资,中央可不会这么大方;你如果说这是地方兵工厂出的,地方上连几颗子弹都凑不齐呢。想想看,如果真是临时补给,中央仓库里好东西多着呢,哪会轻易拿出来。再瞅瞅地方兵工厂,条件有限,连基本的弹药生产都捉襟见肘,更别提能产出多少物资了。所以啊,这事儿得好好琢磨琢磨,不能光听一面之词。

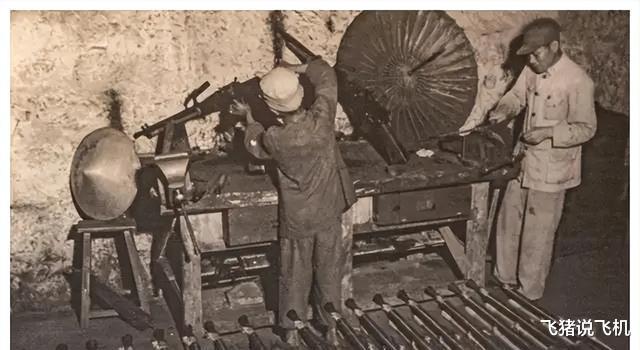

而且瞧瞧他们的装备,可不是一堆乱七八糟的废旧金属。有捷克产的ZB26轻机枪,还有德国造的毛瑟98K步枪,再加上那个“歪把子”,以及经典的日式三八大盖步枪,还有咱们国产的七九步枪。就是说,一堆老式武器里头,还夹杂着几件挺新潮的家伙。

这不就是老战士常说的那种“大乱炖”嘛?虽说听起来像是啥都有,但里面的料可都是实实在在的好东西。

有人讲,庞炳勋之所以能出头,是因为他有人脉,他确实是冯玉祥的手下,出身于老西北军,在黄河以北的地界上闯荡了好些年。但等冯玉祥倒了台,他们这批人立马就成了靠边站的角色,哪还有人会去搭理他们,给他们提供资源呢?

在历史的长河中,有这样一位人物,他在某些时期遭遇了中央的不信任、共产党的否认,以及日本人的先排斥后拉拢。然而,到头来,他却仿佛陷入了“三不管”的境地,既不被一方所完全接纳,也未得到另一方的充分认可。具体来说,这位人物在初期可能因某种原因引起了中央的疑虑,导致他未能获得应有的支持或信任。同时,共产党方面也可能出于某种考虑而对他表示否认或不认同。在这样的背景下,日本人最初对他的态度可能是充满敌意或排斥的。但随着时间的推移和形势的变化,他们或许意识到与他的合作可能带来的利益,因此转而尝试拉拢他,希望借助他的力量来达到自己的目的。然而,尽管经历了这样的波折和转变,到头来,这位人物却发现自己仍然处于一种尴尬的“三不管”状态。他似乎没有被任何一方真正接纳为核心成员或重要合作伙伴,而是处于一种边缘化的位置。这种境遇让人不禁感叹历史的复杂性和人性的多变。

然而,他却奇迹般地在困境中挺了下来,不光活得挺好,还硬是把一手烂牌整理成了顺子,最后居然手握一挺660机枪,这到底是怎么一回事呢?说起来也真是让人惊叹,他就像是在夹缝中求生存的小草,硬是挺直了腰杆。不仅活得有滋有味,还一步步扭转了局势。原本那些看似毫无希望的烂牌,也被他巧妙地组合在了一起,形成了一副不错的顺子。最后,他更是不可思议地得到了一挺660机枪,这简直就像是变魔术一样。我们不禁要问,他究竟是怎么做到的呢?

【不打硬仗,全靠“捡漏”】

咱们得从头捋一捋,这事儿得从那个著名的中原大战开始聊。那时候,各路军阀为了争夺地盘和势力,打得那叫一个不可开交。中原大战,就是那时候的一个大场面,牵扯了好多方势力,场面一度十分混乱。说起来,这场大战的起因挺复杂的,但简单来说,就是大家伙儿都想扩大自己的地盘,增强自己的力量。于是,一场大战就这么爆发了。在那场大战里,各方势力你来我往,斗得难解难分。有的军阀实力强劲,一路高歌猛进;有的则稍逊一筹,只能勉强维持局面。但不管怎样,这场大战都对当时的中国历史产生了深远的影响。所以,咱们现在聊的这个事儿,它的根源就在那场中原大战里。那场大战之后,很多事情都发生了翻天覆地的变化,咱们今天的故事,也就是从那个时候开始,慢慢展开的。

那一年,庞炳勋还在冯玉祥的手下做事,担任第三十军的副头头。冯玉祥和蒋介石一开打,整个中原地区就乱成了一锅粥。

当别人都在奋力拼搏时,他却能敏锐察觉局势不妙,选择谨慎行事,避免正面冲突,最后成功带领团队全身而退。他们离开战场时,武器装备完好无损,枪支弹药一样没少,连大炮都安然无恙。

他赚到人生第一笔大钱,可不是靠拼抢得来的,而是靠稳扎稳打守住的。那会儿,他并没有去冒险闯荡,而是选择了一条更为稳妥的道路。他明白,要想在商场上立足,光有冲劲是不够的,更重要的是要有耐心和智慧,去守护好自己已经拥有的。所以,他专注于自己的领域,深耕细作,不断积累经验和资源。当机会来临时,他能够准确地把握住,并且用自己的实力和智慧去应对各种挑战。就这样,他一步一步地积累起了自己的财富,最终实现了人生的第一桶金。这第一桶金,对他来说意义重大。它不仅仅代表着一笔可观的财富,更代表着他在商场上的一次成功尝试和宝贵经验。从此以后,他更加坚定了自己的信念,继续在商业道路上稳步前行。

后来情况有了大转弯,冯玉祥失去了权势,西北的那些军队啊,要么就是重新编排整合,要么就是直接解散了。

庞炳勋被打发到了河南,明面上是让他守着开封,但实际上就是变相的圈禁。这家伙挺机灵,表面上装得一副忠心耿耿的样子,暗地里可没少下功夫。他悄悄地搞起了武装力量,还修缮兵器,同时也不忘拉拢当地的关系网。

当大家都在想法设法巴结上级时,庞炳勋却有自己的小算盘,他转头去收集战场上被人丢弃的物资。

哪个地方一打完仗,他立刻就派手下的人过去搜寻。要是敌人的东西抢不着,那就去捡友军丢下的;要是连友军的也捡不到,那他索性就出钱去买。

说起最厉害的一次,那可得提到新乡那场战斗。有个中央军的旅部被打得溃不成军,战场上遗留下了一大堆没人管的枪炮。他呢,早就派人去提前探好了路。到了夜里,他们就悄悄摸上去,又是爬又是拖的,硬是把三辆大卡车的装备给弄回来了。你猜怎么着?光重机枪就有18挺,步枪更是多达300多支,还有满满当当几箱子弹,一样不落,全给带回来了。

这事儿吧,没人敢去招惹他,更没人敢随便议论。他有一套自己的方式,见到人就热情地打招呼,时不时还给人递个红包。当地的兵站呢,也就装作没看见,半推半就地默认了这种情况。

还有一回,他是跟川军那边“搞”来的装备。川军那边有炮但没炮弹,他瞅准机会,用自己手上的小钢炮,跟人家换来了3挺机枪,还外加5万发子弹。你说这叫什么?这就是会做人,空手也能套住大灰狼。

让他实力大增的关键时刻,其实是在1938年他还没正式投靠日本之前。那时候,他表面上还是国军的人,但实际上却玩起了两边都不得罪的游戏。他既不明确向日军投降,也不拒绝和日军打交道。

鬼子晓得他守着开封的要道,非但没攻打他,反倒给他送了些武器装备,想跟他套近乎。

这装备挺精简的,有小口径的机枪,还有捷克式那种经典款,就连通讯站都给配上了。虽说数量不多,但每一件可都是抢手的好东西呢。

到了这会儿,庞炳勋手里已经攒了不少家伙什儿,快上万把枪、好几十门大炮,外加至少四百挺机枪囤着呢,可他愣是一动不动,为啥呢?他在等,等着局势再乱套一些,人心再涣散一些,瞅准时机,等到两边都筋疲力尽,打不动架了,他好找个机会“选边站”。

这家伙可不傻,要是真想投降,他才不会贸贸然就往里冲呢。他心里有数,知道投降这事儿不能草率行事。他不会像个无头苍蝇一样,一头栽进去就不管不顾了。他会先考虑清楚,权衡利弊,看看这样做值不值得,有没有什么风险。毕竟,他是个聪明人,做事肯定会三思而后行。所以,要是他决定投降,那肯定是经过深思熟虑的,不会轻率地做出决定。

他一边给国民政府发电报,坚持要求“坚决守卫”,另一边却悄悄安排日本代表进城来商量事情。而且,他们商量事儿的地方都不在军部,而是选在了他家后院的小茶馆,一边悠闲地喝着茶,一边就谈起了投降的那些条件。

啥是双面人呢?说白了,就是那种有两副面孔的人。这就给你解释清楚了,啥叫做双面人。

到了这个节骨眼儿,他手下的队伍乱得跟一团麻似的——兵哥们手头上有三种不同的命令,压根儿搞不清楚自己眼下算是正规国军呢,还是那帮伪军。

庞炳勋这个人挺干脆,他直接说,咱们要搞个“救国和平军”。听起来挺正义的,但其实大家都知道,这就是一支“非正规的伪军”。不过话说回来,他们的装备可是提升了不少,一下子就多了660挺机枪呢。

这些个家伙什儿,有的是战场上从敌人那儿缴来的,有的是路上无意间捡到的,有的是跟别人换来的,还有的竟是日本人自个儿送上门的,反正啊,没一样是上头中央发下来的。

在那些时候,枪炮被看得比人命还金贵。士兵要是牺牲了,好像也没啥大不了的,但要是装备少了一件,那就得赶紧查清楚。说真的,那时候人们的想法就是,装备绝对不能少,士兵嘛,好像随时可以补上。要是战场上丢了一件枪炮,那事情可就大了,得立刻追究责任,找到丢失的原因。反正啊,那时候的规矩就是,装备是第一位的,士兵的生命反而没那么重要。想想都让人觉得心里不是滋味。

说到机枪阵地,得筑起沙袋墙,还得安上防火帘子,得专门指派个人来掌控火力。要是负责的那个小班不幸全军覆没了,这事儿或许可以先放一放,但要是机枪丢了,那可就得小心了,负责人的脑袋可能就得搬家了。

这条军队的规矩,那真是让人一听就心里打鼓。说起来他的手下士兵们,战场上是不是勇猛冲锋先不提,但对于那些武器装备,那简直是爱护得不得了,就像对待自己的宝贝孩子一样。

【机枪开路,兵烂也能打仗】

手里武器再多,要是不上战场练练手,那也是白费。不少杂牌军队,虽然枪支不少,但要么不会用,要么就是太宝贝那些枪,舍不得真刀真枪地干。

庞炳勋这个人,挺与众不同的。他胆子大,啥都敢尝试,而且他还真的知道怎么去用。

他很熟悉农村的地形和道路,打起游击战来特别厉害,一旦遇上敌人,那简直就是一场恶战。他带的人行动迅速,打起仗来也是毫不留情。

其实,关键不在人有多强,而在于手里的家伙厉害。想想那660挺机枪,可不是摆着好看的,它们是用来在正面战场上实施火力压制的。一个连就能带上六挺ZB26机枪,一旦敌人敢冒头,那就像泼水一样,直接给他们来个“洗礼”。

步兵先别着急上,先用火力猛攻十分钟。等火力覆盖结束后,咱们就迅速转移阵地,敌人这时候连我们在哪儿都还没搞明白,就已经被我们赶下了山头。

一般来说,得耗费整整一天时间才能搞定的地方,他居然两个小时就搞定了。这并不是因为他用了多巧妙的战术,而是因为他的火力实在是太强大了,简直就是碾压级别的优势。

他使用那几门迫击炮的方式毫无章法可言,只要听到枪声一响,就毫不犹豫地开炮,根本不考虑会不会打到自己这边的人。他完全不顾及战术和策略,就像是随便乱打一气。每次枪声响起,他就急匆匆地让迫击炮开火,哪管是敌是友,一片混乱。这种打法简直就像是无头苍蝇一样乱撞,没有丝毫的章法和规划。在他的指挥下,迫击炮的轰鸣声此起彼伏,但效果却微乎其微。因为他不分敌我,乱轰一气,不仅没能有效打击敌人,反而还让自己这边的人陷入了危险之中。这种毫无章法的打法,实在是让人不敢恭维。

庞炳勋爱搞突然袭击,大半夜的,他就带着一小队人马包围一个村子。他们拿机枪守住路口,谁要是想跑,那就开枪扫射;谁要是想躲,那就扔手榴弹。

可是有一次,事情出了岔子。那是在冀鲁豫边区的一个县城,他们决定分三路进攻。他让骑兵大队从北门猛冲进去,没想到,这些骑兵半道上竟然陷进了泥潭里,动弹不得。这时候,敌人从民房的屋顶上开始放冷箭,他的部队就被困在了那里,前进不了,后退也不行,真是进退维谷啊。

要是换作一般的指挥官,可能早就撤退了,但他却怒火中烧,直接下令调来一门大炮和十挺重型机枪,并坚决地说:“把那整条街给我夷为平地。”

但也有那么一次出乎意料的情况,记得当时我们是去攻打一个伪军的窝点。

本来吧,按常理来说,那些伪军跟他是同一伙的,就像是“家里人”一样,随便应付一下场面就过去了。可没想到,庞炳勋突然改变了主意,他决定要全力以赴地去攻打,甚至还亲自上阵指挥。

后来有人好奇地追问他为何这么做,他简单明了地回答:“同类不相残,不然大家都得遭殃。”

你或许会觉得他和那些伪军是一丘之貉,但出人意料的是,到了关键时刻,他居然对自家人下了狠手。这可不是他突然良心发现,而是在算旧账呢——到了该表明立场的时候,他可是一点都不含糊,绝不手软。

他这场战斗打得真是惨烈,用了好几十把机枪疯狂扫射,冲进去后一个活口都没留,全给解决了。他一点俘虏的念头都没有,就是要一举拿下。那些机枪火力全开,压得敌人根本抬不起头。等他们攻进去,里面已经没有一个站着的人了,全都被干净利落地解决了。这场战斗,他就是抱着必胜的决心去的,一点余地都没留。从头到尾,都是一场硬碰硬的较量,最终,他成功地达到了自己的目的。

仗打完了,得赶紧把机枪都擦得锃亮收起来,那些弹壳也得一个不落地回收好。有挺重机枪,一共用了3000发子弹,这事儿他可不含糊,立马让手下写份详细的报告:说说到底开了几次火,火力持续了多久,还有,到底是打的谁。

其实吧,我们担心的不是使用枪支,而是怕枪支会丢失。想想看,使用枪支本身并不是问题,关键在于如何确保它的安全。一旦枪支不慎丢失,那后果可就严重了。这不仅可能给个人带来危险,还可能对社会造成极大的威胁。所以说,我们真正在意的,是枪支的保管问题。只有确保枪支时刻处于安全状态,我们才能放心地使用它,为保卫家园和安全出一份力。毕竟,安全永远是第一位的,可不能马虎大意啊。

【枪不是从天上掉的,是从人手里抠来的】

国民党政府给他的军费其实挺少的,但他手下的士兵却总是比预期的多,这是咋回事呢?原来啊,他把那些军费用来买枪了。你想想看,如果一个士兵三个月的薪水都不领,那这些钱加起来就够买一把步枪了。

他手底下管的那些人,好多他压根就没见过面,名单上有他们的名字,可实际上,他们早就作为劳工,在修路的时候累死了。

人一旦没了,就对外说失踪了,可他们留下的武器,却还继续算在军队的装备里头。这样一来,看着人员好像不少,但实际上很多位置都空着没人干实事,而那些枪啊炮啊,可是真真切切地握在少数人手里头呢。

后来,上头感觉情况不对劲,就派人去核查部队的人数和编制。结果一查,发现一个连的编制应该是120人,但实际上在营地里头连40个人都凑不齐。可奇怪的是,机枪竟然有12挺之多。巡视的官员在报告里头写道:“这支部队的兵员严重不足,但装备却出奇地多。”

人家都挺眼红他手里有枪,可他自个儿却挺头疼。头疼啥呢?子弹不够用啊,机枪倒是不少,可弹药总是跟不上趟。打起仗来,跟计时赛似的,得精打细算着火力的持续时间,顶多就撑个一分钟,超时了子弹就得断供。

他是怎么应对的呢?答案是从敌人那里想办法获取。

投降日本后,他做的头一件事并非扯起横幅来宣誓效忠,而是直接邀请了日军的军需官去吃饭,而且这一请就是连着三天三夜,期间硬是灌下了足足三百瓶烧酒。

酒一饮而尽,接下来上场的就是子弹了——满满一车货,有7.7毫米的步枪子弹,还有7.92毫米的机枪子弹,全都是现成的,随时可用。

手里有了充足的弹药,他这才有了底气真刀真枪地干。从1941年到1943年那阵子,他的弹药库几乎就没空过。当别人还在为“敌后物资短缺”而发愁时,他那边已经能用火力把整条街都照得亮堂堂的了。

到头来,他自己也这么讲:“我可不是去跟人硬碰硬打仗,我是在摆布阵法呢。要是阵法摆得巧妙,那这场仗就算是赢了一大半了。”

战争能让人变得冷酷无情,同时也让人看清现实。庞炳勋所拥有的那660挺机枪,并非什么传奇故事,而是在无数次的激烈战斗中,一点点积攒起来的武器装备。

这不是从天上掉下来的馅饼,也不是别人白白给的恩赐,而是他豁出性命、用尽人情、靠着心硬手黑,一点一滴打拼出来的。

这人究竟是个啥样的人呢?你说他是英雄吧,好像还差那么点儿火候;你说他是坏人吧,也不全对。他呀,既没那么伟大到能被称为英雄,也不至于坏得彻底。就是处在那么一个不上不下的位置,让人挺难给他下个准确定义的。总的来说,这人挺复杂的,不能简单地用好或者坏来评判。他有自己的优点,也有不足,就像大多数人一样,是个多面体。

这家伙是个墙头草,两边都讨好,一边给中央军送信,另一边还给日军献殷勤。刚才还在那儿高呼“保卫家园”,转眼就跟人聊起了“通过和平来拯救国家”。

他这个人,真敢上战场拼杀,但问题是,他打的那些仗究竟是为了啥?有不少战斗,他是做给日本人看的;而更多的战役,其实他是为了向自己证明些什么。

血已经流了,命也已经没了,但仔细想想,那些流掉的血,可能并不是流在了该流的地方,而那些逝去的生命,也不一定就是值得的。咱们说实话,有时候付出了巨大的代价,却并不一定能够得到相应的回报。就像那些流掉的血,它们可能并没有为我们带来应有的价值或意义。同样地,那些逝去的生命,也可能并没有实现他们应有的价值或使命。所以呀,咱们得好好想想,咱们所做的每一件事情,是不是都值得咱们去流血、去拼命。别到时候血也流了,命也没了,才发现自己做的事情根本就不值得。咱们得理智点,别盲目地付出,得确保咱们的付出能够得到相应的回报,这才是最重要的。

你要说庞炳勋是个土匪军阀?那还真没冤枉他,像他这样的人,在那个混乱的年代里,算是相当典型且实在的存在。你得知道,庞炳勋那一类人物,他们就像是历史画卷上那抹暗淡、又不容忽视的色彩。在那个纷扰复杂的时代,他们凭借着手中的权势和力量,在乱世中闯荡,干出了不少让人瞠目结舌的事情。虽然说起来不太好听,但这就是那个时代的真实写照,庞炳勋这样的人,就是那段历史中无法抹去的一部分。所以,说他是个土匪军阀,还真没冤枉他。在那个特定的历史时期,他们就是这样一类既让人畏惧又让人无奈的角色。

能打胜仗,可却没了方向;手里有枪有士兵,心中却没了追求;地盘能抢到手,却无法赢得民心。

在那个混乱不堪的中国年代,光守规矩是行不通的,光靠打架也不一定就能出头。要想在那样的环境里站稳脚跟,得靠智慧和胆量。可话说回来,那些靠智谋活下来的人,又有几个没碰过道德的底线呢?那时候,规矩就像是废纸一张,拳头硬虽然重要,但也不是万能的。想要从那个混乱的局面中脱颖而出,必须得有脑子,敢冒险。然而,当你真的靠智谋爬到了高处,回头看看,有多少人是在不择手段中走过来的?在那个年代,想要生存,就得不走寻常路。智慧和勇气是两把利剑,能帮你斩断前进路上的荆棘。但话说回来,这两把剑用好了是英雄,用不好就成了恶魔。很多人都是在追求生存的过程中,慢慢地模糊了道德的界限。所以,虽然智慧和胆量确实是那个时代成功的关键,但也不能忽视它们可能带来的副作用。毕竟,那些真正活下来的人,有几个是完完全全守住底线的呢?

这就是那些非正规部队能够生存下来的真实原因:不是说他们战斗力有多强,而是因为他们更懂得如何适应,更擅长随机应变。他们不像正规军那样有着严格的规矩和条框,却因此拥有了更大的灵活性和生存智慧。在面对困境和挑战时,他们不会一味硬拼,而是会找寻各种方法,灵活应对。就像变脸一样,他们能够根据不同的环境和情况,迅速调整自己的策略和状态。所以,这些非正规部队能够存活下来,靠的不是蛮力,而是那份独特的生存智慧和应变能力。

他这一辈子,充满了欲望、机智、厚脸皮、勇气,外加那么一丁点儿剩下的真功夫。他做事总是带着一股子不满足的劲儿,脑子转得快,主意多,有时候甚至让人觉得他不怎么在乎脸面。但话说回来,他也有股子敢闯敢干的魄力,遇事儿不缩头。当然了,别看他这副模样,他手里还真有那么两把刷子,那是他这么多年摸爬滚打留下来的真本事。总的来说,他这个人复杂得很,各种性格特质混杂在一起,让人难以捉摸。但这就是他,一个充满欲望与机智,又带着点儿厚脸皮和勇气,同时还没忘了保留自己真功夫的人。

说起来这家伙,你可能对他没啥好感,但不得不承认,他确实让660挺机枪轰轰烈烈地开过火,也让大伙儿都记住了那么一件事:什么才是真正的东拼西凑起来的军队,什么才是乱世里混饭吃的人物。

这事儿不是说要宽恕谁,也不是在赞美谁,历史可不是用来给谁擦屁股的。它主要是给后人提个醒:谁要是敢玩火,早晚得为自己的行为付出代价。就算那个人以前再怎么风光,闹腾得再大,也一样逃不掉这个规矩。

#百家说史品书季#