如果您喜欢这篇文章,麻烦手动点击右上方的“关注”。感谢您的支持和鼓励,希望能带给您舒适的阅读体验。

在物资匮乏、人民生活艰难的1960年,一封饱含批评的信件送到了中南海。

署名陈掖贤的来信,字字珠玑,讽刺意味浓厚。

毛主席找来工作人员询问:“陈掖贤是谁?”

工作人员如实禀报了陈掖贤的身世。

主席听后,良久沉默:“是个可怜孩子,不必追究。”

陈掖贤究竟有何来头?

为何主席称其为“苦命的孩子”?

命运多舛1929年1月21日,湖北宜昌的陈氏大家族迎来了新生命的诞生——陈掖贤。

这个备受宠爱的小少爷自幼享尽娇惯,被家人亲昵地唤作“宁儿”。

父亲陈岳云在武汉拥有一个印刷厂,优渥的家庭条件将年幼的陈掖贤和姐姐包裹在富足安逸的童年里。

小时候的他,就像一匹脱缰的野马,调皮捣蛋无所不为。

奇怪的是,他的父母从来不曾厉声呵斥,更不会将他关进小黑屋。他们只是静静地看着他闹腾,脸上挂着无可奈何的笑容。

反倒是那些和他玩耍的伙伴们,会偷瞄着他私语:“快看,那个野孩子又来了!”

小男孩听得一头雾水,野孩子?这帽子从何而来?他不过是爬树掏鸟蛋,捉鱼摸虾罢了,怎么就成了野孩子?

风言风语如同一把把尖刀,狠狠刺进了陈掖贤幼小脆弱的心坎。

他宁愿将自己锁进书的世界里,也不愿踏出家门。

长此以往,他在家里也几乎不开口说话了。

旁人却误以为他是个乖巧懂事的孩子,每见到他总要夸赞一句:“真听话啊,这孩子。”

句句溢美之词,却让陈掖贤的心底泛起阵阵苦涩。

没有人能察觉他沉默背后的悲伤,他与世界的距离愈发遥远,只有孤独如影随形。

1942年,一个西装革履的陌生人敲开了陈家的门。

陈岳云领着这位神秘的访客来到陈掖贤面前,郑重其事地向他诉说了一个令人难以置信的事实。

“孩子,这是你的八叔陈邦达。”陈岳云语气沉重。陈掖贤从未听闻过自己还有个从未谋面的叔叔,内心不由一颤。

“其实我不是你的亲生父亲”陈岳云继续说道,“八叔他才是你的父亲。”

那一瞬间,陈掖贤不敢相信自己的耳朵。

“你的母亲叫李一超。”陈岳云缓声补充道。

陈掖贤的心中掀起惊涛骇浪,他定定地望着陈达邦,对方的面孔在他眼中变得模糊而陌生。

如果这个所谓的八叔真是自己的生父,那他的亲生母亲在哪里?为什么他们要遗弃他?

一种难以言喻的压抑感瞬间涌上他的心头,他再也无法抑制,转身夺门而出。

就算他曾经被唤作“野孩子”,他也只是暗自伤心垂泪。因为他知道陈岳云夫妇对他的疼爱是真的,他至少还有家这一港湾。

他以为他最多和姐姐一样,是被悄悄收养的孤儿,而不是被亲生父母抛弃后十几年杳无音信的弃儿。

这一场突如其来的身世之谜,将13岁的陈掖贤砸得晕头转向,不知所措,仿佛在黑夜中迷失了方向。

陈掖贤宁静祥和的生活因为陈达邦的上门被打破。

心无归处平日里,陈掖贤寄宿在学校,周末才回陈达邦的新家。

虽然新妈妈对他还不错,而且弟妹也愿意亲近他。

但陈掖贤总觉得那不是他的家,而是属于爸爸他们一家人的。

寄人篱下的滋味在他心头蔓延,比不过儿时在陈岳云家生活的自在。

本就寡言的陈掖贤变得更加沉默。他把自己藏进书海,在书页中寻找久违的归属感。

1956年,在组织辗转确认下,陈掖贤才知道自己的母亲李一超,便是赫赫有名的烈士赵一曼。

曾几何时,一部名为《赵一曼》的银幕佳作风靡全国,陈掖贤也被那坚贞不屈的抗日女英烈深深触动。殊不知那时候的感动,会变成今日的泪水。

当他得知自己就是赵一曼遗书中牵挂万分的那个“宁儿”时,泪水再也抑制不住,如决堤的洪水般喷涌而出。

过往的迷雾散尽,血脉相连的母子情深,在历史的长河中得以重逢。

为了追寻母亲的足迹,陈掖贤又去了东北抗日烈士纪念馆。

在馆内,他意外地重逢了当年与母亲并肩作战的战友,聆听了母亲鲜为人知英雄事迹。

1935年11月,赵一曼不幸负伤被敌军捕获。

日寇妄图从她口中撬出东北抗联的机密,一番严刑拷打后,赵一曼浑身上下血肉模糊,几近昏迷。

等到赵一曼稍有恢复,他们又将她拖回刑场,一轮又一轮的酷刑接踵而至。

皮鞭抽打,电击灼烧,赵一曼的钢铁意志却始终不曾动摇,没有吐露一个字的军情。

1936年8月2日,日寇见实在撬不开赵一曼的嘴,便将她押上了开往竹江的火车。

囚车内,阴暗逼仄,赵一曼的身影被囚笼隔绝开来,却无法掩藏她深邃的目光。

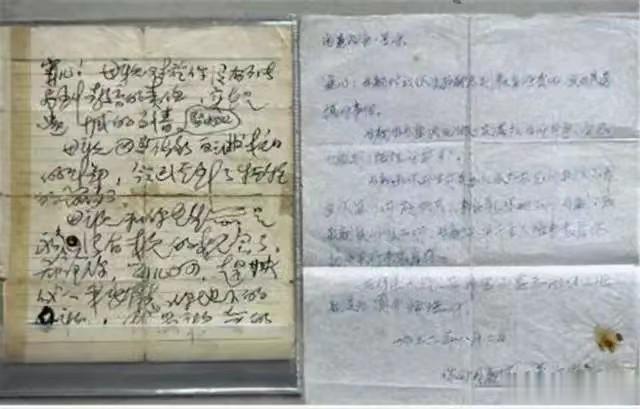

赵一曼知道自己可能要走上绝路了,便要来纸笔,开始给思念的儿子写下一封遗书。

字里行间,寄托着一位母亲对孩子的无限爱意和深切嘱托。

陈掖贤抚摸着母亲留下的两封信件,泪水模糊了他的视线。

这一刻,他为自己的母亲感到无上的自豪。

回家之后,他执起钢针,蘸着蓝色的墨水,在自己的左臂上刻下了“赵一曼”三个字。

从此,母亲赵一曼的名字就嵌入了陈掖贤的血肉之中,也烙印在了他的灵魂深处。

赵一曼烈士的身份确认之后,民政部门决定要给陈掖贤颁发烈士抚恤金,可被他坚定地拒绝了。

“妈妈是为国家牺牲的,这原本就是属于她的荣誉。”陈掖贤的语气掷地有声,饱含着对母亲深深地崇敬。

“我哪里有资格去领这笔抚恤。我唯一能做的,就是继承妈妈的精神,做一个像她一样的人。”

在母亲精神的熏陶下,陈掖贤踏上了一条理想主义的道路。

可现实的藩篱最容易将理想的光芒压抑,令其在风云激荡的年代里时时濒危。

宁折不弯的陈掖贤将何去何从?

在生命的尾声,他将作出怎样的抉择?

自缢身亡1960年,陈达邦来北京探望许久未见的儿子陈掖贤。

甫一见面,映入眼帘的是那张面黄肌瘦的容颜,老父亲心中不禁酸涩。

于是他带着陈掖贤前往政协餐厅,用一张7毛的餐券,换来一盘热气腾腾的红烧狮子头。

当时的肉价每斤8毛钱,而这一餐的价钱7毛。

陈掖贤起初大快朵颐,可当得知餐券的价格后,心中却久久难以释怀。

艰难时期,他突然想起路旁那些饥肠辘辘的人们,只能靠挖野菜、剥树皮艰难度日。

如今的自己却在大快朵颐,一顿大餐花7毛钱。

新社会不是号称人人平等吗?如今的他,却远离了人民,过上了截然不同的生活。

如果母亲赵一曼在世,她一定不会容忍自己的儿子与人民群众如此脱节!

见儿子脸色不对,陈达邦耐心解释道,政协餐厅为过渡时期的民主人士和统战对象提供援助。

自己作为国务院参事,也是可以享受一定待遇的。陈掖贤却充耳不闻。

在离开餐厅的路上,恰逢中南海举行了一场盛大的舞会。

面对歌舞升平的景象,陈掖贤再也按捺不住。

他义正词严地斥责道:“外面有无数百姓食不果腹,你们却在此纵情享乐,岂有天理?”

他的话语如石沉大海,音乐兀自奏响。

怒气上头的他提笔填就了一首《忆秦娥》,赤裸裸地表达了自己的愤懑不平。

他将这封信寄给了毛主席。信中字字句句夹枪带棒,讽刺意味十足。

可毛主席得知写信人是赵一曼的独子时,沉默良久:“他是可怜孩子。”

言外之意就是让人不再追求。

而另一边,久久没等来毛主席的回信,陈掖贤愈发苦闷。

他渴望像母亲那样为百姓发声,可他的力量却如此微不足道。

这些压力如雪球般越滚越大,压得陈掖贤喘不过气。

最后,他被送进了安定医院。医生诊断他患上了抑郁症,急需住院治疗。

漫长的治疗结束后,陈掖贤孤傲的脊背上压上了一把沉重的枷锁。

他羞觉得自己给母亲赵一曼抹了黑,没能践行她的教诲——知行合一。

1982年8月15日,他选择以自缢的方式结束自己的痛苦。

他给女儿留下的遗书简单却锥心:“不要以烈士后代自居,过平凡安稳的生活,不要给国家和组织添麻烦,自己的事自己办。”

陈掖贤的成长经历和性格的磨炼,谱写了一曲悲凉的乐章。

陈掖贤的痛苦并不是个例,而是时代的缩影。

在那个风云变幻的年代,无数人为了理想和信念献出了生命,他们的牺牲照亮了黑暗,为我们今天的幸福铺就了道路。

参考文献

袁宝珊. 赵一曼之子陈掖贤的非常人生[J]. 半月选读,2007, (15):38-40.

张丁. 我的孩子要代替母亲继续斗争——赵一曼致儿子陈掖贤(1936年8月2日) [J]. 人民周刊,2021(11):26-28.

赵静. 赵一曼:巾帼英雄的家国情怀[J]. 四川党的建设,2022(3):108-111.