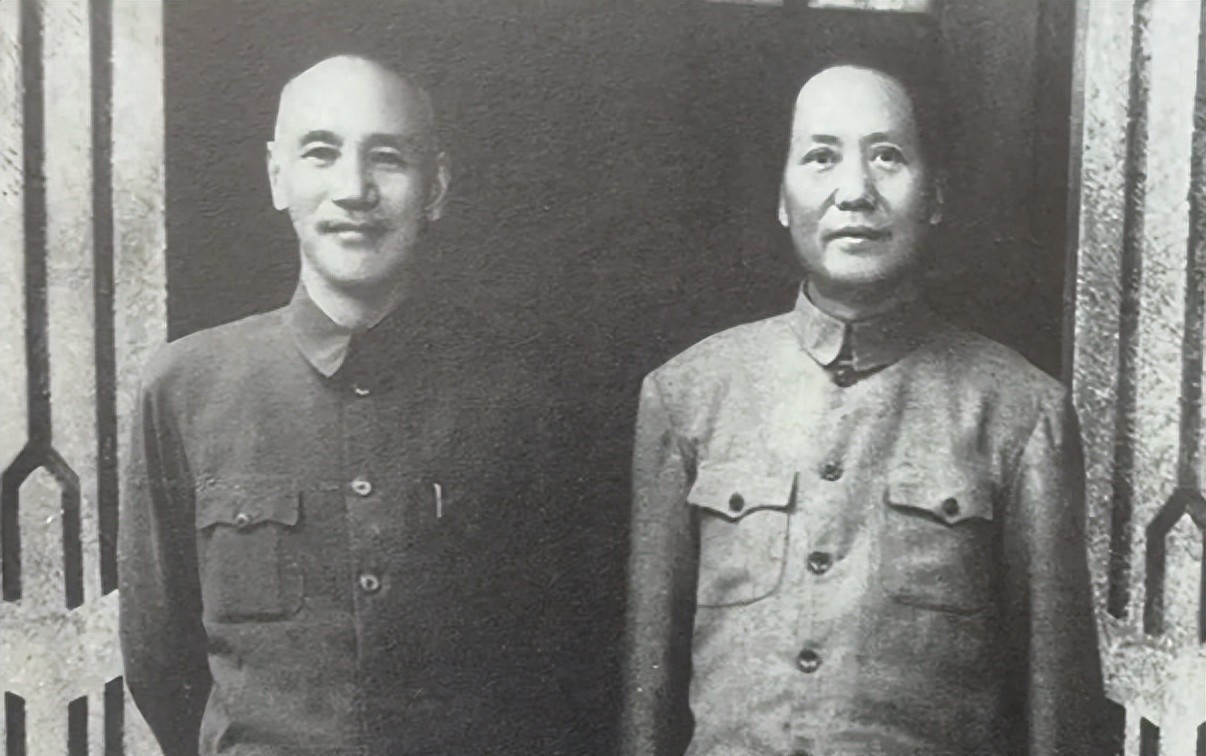

蒋毛对决:宿命之战,谁主沉浮?百年回响

蒋介石,出身富裕家庭,接受过系统的军事教育,在日本士官学校的学习经历为他日后军事生涯打下了坚实的基础。他参与辛亥革命,并凭借黄埔军校培养出的军事骨干迅速崛起,最终掌握了国民党大权。然而,他未能预见的是,自己一手建立的国民政府,最终却在内战中败给了来自农村的对手——毛泽东。 蒋介石与杜月笙的合作,堪称一段传奇,杜月笙的上海滩势力为蒋介石提供了巨大的资金和情报支持。但蒋介石的政治手腕也极其强硬,对异己毫不留情,清除异己的手段之狠辣,在当时也是令人胆寒。这既为他奠定了权力基础,也埋下了日后失败的伏笔。

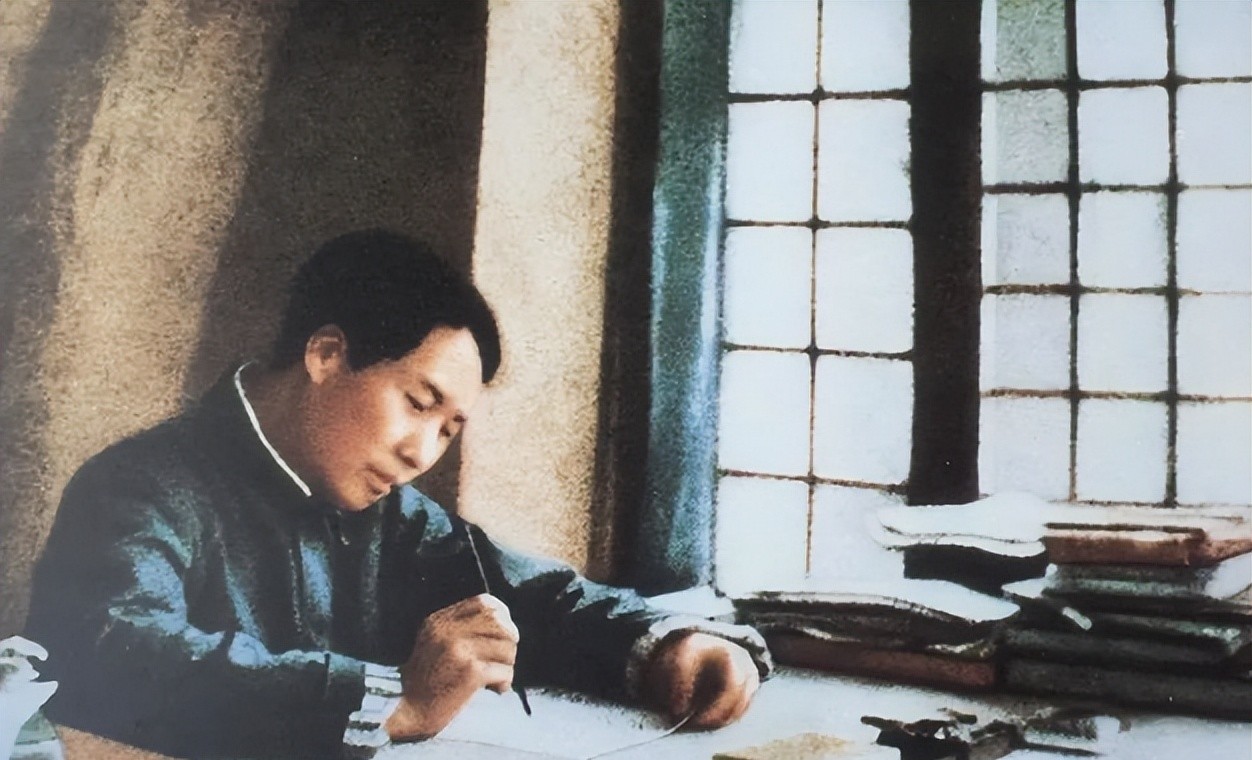

毛泽东,一个湖南农民的儿子,青年时期便接触了先进的思想,并深受儒家文化和马克思列宁主义的影响。他积极投身革命,参与湖南党组织的建设,领导了秋收起义,创建了井冈山革命根据地,并最终在遵义会议上确立了他在中共的领导地位。他的早期思想转变过程,并非一蹴而就,而是经历了反复的思考和实践。与陈独秀等早期共产党领导人的激烈论战,也深刻地影响了他的思想发展。他从最初对改良主义的尝试到最终确立农村包围城市的革命战略,这其中蕴含着深刻的中国社会现实的理解以及对马克思主义理论的独到诠释。

革命理念的南辕北辙:改良与彻底革命的碰撞

毛泽东的马克思主义信仰,坚定地认为阶级斗争是社会发展的根本动力,他领导下的中国共产党将革命目标定位于推翻旧的社会制度,建立一个全新的社会主义中国。他依靠工农群众,发动群众参与革命,这与蒋介石的改良主义理念形成了鲜明对比。蒋介石的三民主义,虽然也包含了民族独立、民权和民生的目标,但他更倾向于通过改良的方式来实现,试图与中间阶级合作,避免激烈的阶级斗争。这种温和的改良路线,最终无法适应中国社会急剧变化的形势,也无法彻底解决中国社会的深层矛盾。 蒋介石对土地改革的迟疑,以及对社会底层民众诉求的忽视,成为其革命道路上致命的缺陷。而毛泽东的土地改革,虽然在执行过程中也存在一些问题,但其对农村社会关系的彻底改造,赢得了广大农民的支持,为革命的胜利奠定了坚实的群众基础。

军事战略:游击战与阵地战的较量

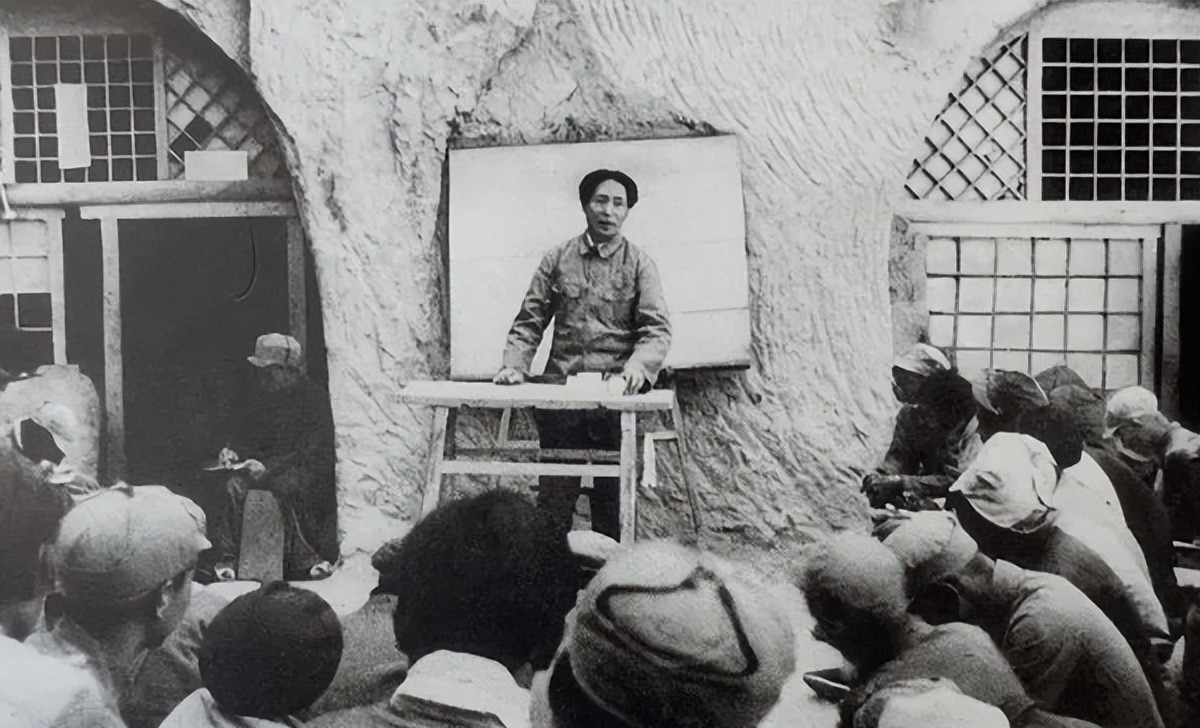

毛泽东领导下的中国共产党,在军事战略上选择了灵活多变的游击战,以农村为根据地,逐步壮大力量,最终实现“农村包围城市”的战略目标。红军长征的成功,正是游击战策略的完美体现。而国民党军队则主要采用阵地战,在蒋介石的指挥下,进行多次“围剿”,但由于对中国革命的复杂性判断失误,以及对灵活多变的游击战缺乏有效的应对策略,最终均以失败告终。 蒋介石的军事指挥风格,过于强调中央集权,忽视基层部队的自主性,僵化的“连坐法”,使得士兵士气低落,战斗力下降。而毛泽东则善于信任前线将领,充分发挥他们的主观能动性,并根据战场形势,及时调整作战方案。这两种截然不同的军事战略,最终决定了中国革命的走向。 例如,国民党对红军的几次围剿,都由于对红军游击战术的低估,以及自身指挥体系的僵化,而最终以失败告终。

领导风格:铁腕与柔腕的交锋

毛泽东和蒋介石的领导风格,也形成了鲜明的对比。毛泽东性格外向,豪迈热情,善于鼓舞士气,凝聚人心。他的领导方式,更强调集体决策和民主集中制,虽然在后期也出现了个人专断的倾向,但在革命初期,他的领导方式无疑是有效的。 而蒋介石则性格内向,谨慎保守,注重细节,但缺乏灵活性和魄力。他注重等级和秩序,对下属的控制力极强,但却难以调动部下的积极性,更难以适应瞬息万变的革命形势。 张灵甫的悲剧,以及林彪最终投向毛泽东的怀抱,都能从侧面反映出蒋介石领导风格的不足。

历史的反思:胜负的背后

毛泽东和蒋介石的胜负,并非仅仅取决于个人的能力和性格,而是多种因素综合作用的结果。国际形势的变化,中国社会自身的矛盾,以及双方战略选择的差异,都对最终的结局产生了深远的影响。 例如,二战后国际局势的变化,对中国共产党更有利,而国民党的腐败和失去民心,也加速了其失败的进程。 这场宿命的对决,为我们留下了宝贵的历史经验和教训。它告诉我们,领导者不仅需要具备卓越的才能,更需要准确把握历史发展的规律,适应时代的要求,才能最终取得成功。 对当代中国的启示是,要重视战略眼光,要坚持为人民服务的理念,要善于团结合作,要与时俱进,才能避免历史的悲剧重演。