炎炎伏暑,艳阳高照,闷热难当,出门上街走几步路,即可体验到所谓“摇扇胛中疼,流汗正滂沱”。擦汗之余,不禁想问,在没有空调和风扇的年代,除了盼雨到、等风来,古人还有什么消暑度日的法宝呢?

“寄来一握清风扇,好为南荒埽热尘。”

轻巧便携的扇,无论外观设计变化如何,古今皆是人们在夏日散热的良伴。除了历史最悠久的羽毛扇,古时的扇大概分两种:团扇和折扇。团扇早在西汉《怨歌行》已有记载:“裁为合欢扇,团团似明月。出入君怀袖,动摇微风发”。

赵少昂 垂柳鸣蝉 1959年作

早期的扇以圆形为主,以素纨为面、竹木骨等为柄,后有葵花、六角、梅花等形状。至于多与文人雅士相关的摺扇,则有源自汉、晋、唐、宋等多种说法。

徐操 纨扇闲情 1929年作

魏晋时期,文人和朝臣之间始流行在扇上互赠题诗写字。据说王羲之是第一位在扇上题字的人,除了书法和题诗,逐渐衍生出团扇画。画者在这手掌翻弄的一小片空间里,细画花鸟小品,或写山水乡情。

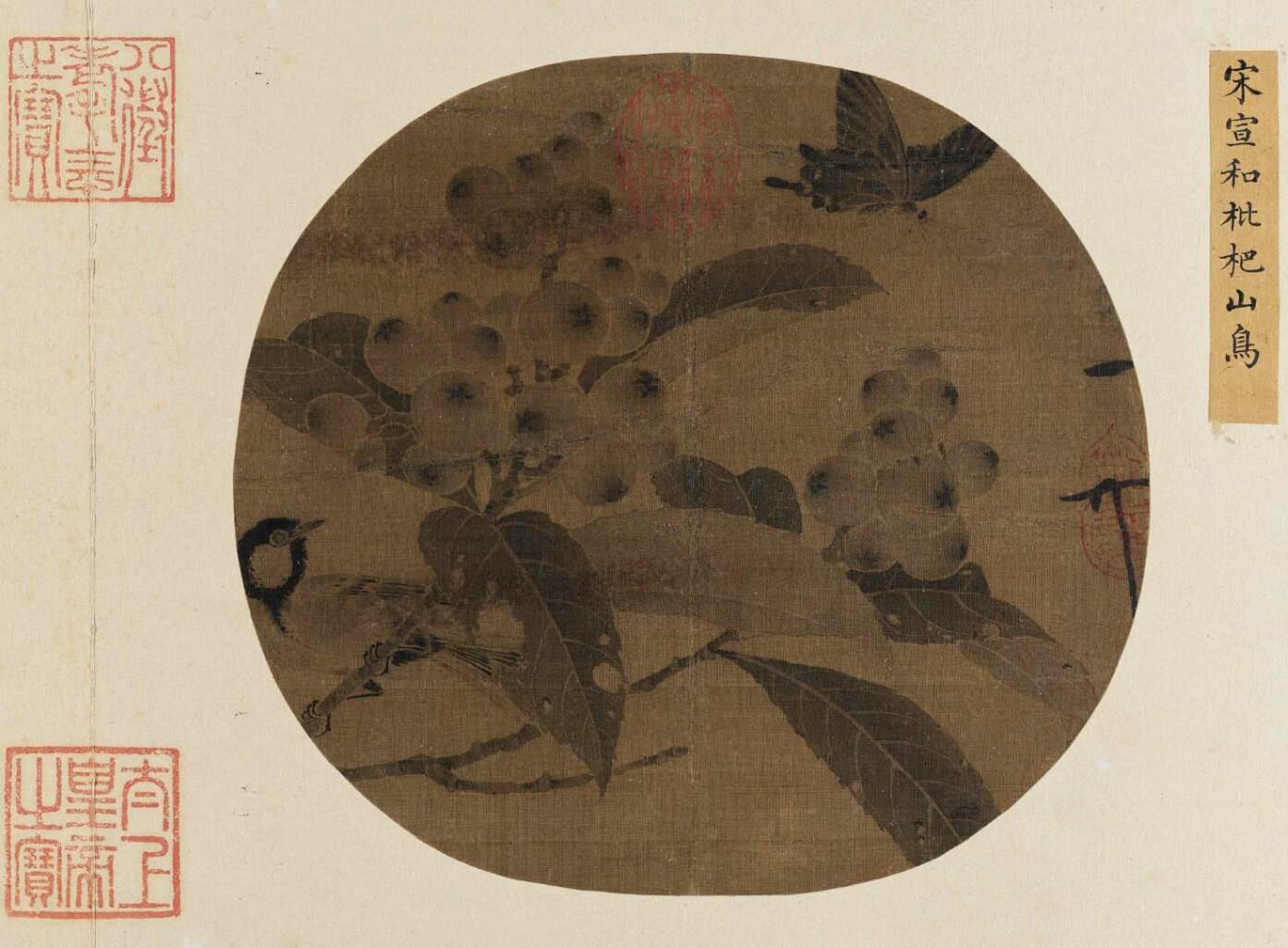

宋代文人画、院体画造诣达到高峰,宋徽宗更是画团扇花鸟小品的高手。

宋 赵佶 《枇杷山鸟图》

洪武年间,明太祖将日本朝贡的扇赐予臣下;永乐帝喜爱摺扇舒展方便,命内务府制作,并使翰林学士于扇上挥墨写字,端午时赐赠群臣;宣宗更曾御笔亲题于扇面,更有御笔花鸟扇画存世至今。文人雅士互赠题诗扇之风,自此盛行于明、清两代,而且材质越见奇巧,扇骨有用玳瑁、沉香,工艺有螺钿、雕漆、镂空等。

“玉碗冰寒消暑气,碧簟纱厨,向午朦胧睡。”

民谚有云:“春天不是读书天,夏日炎炎正好眠”。如果连摇扇都会流汗,倒不如躺下来让体温稍降,竹席和瓷枕亦不可少。

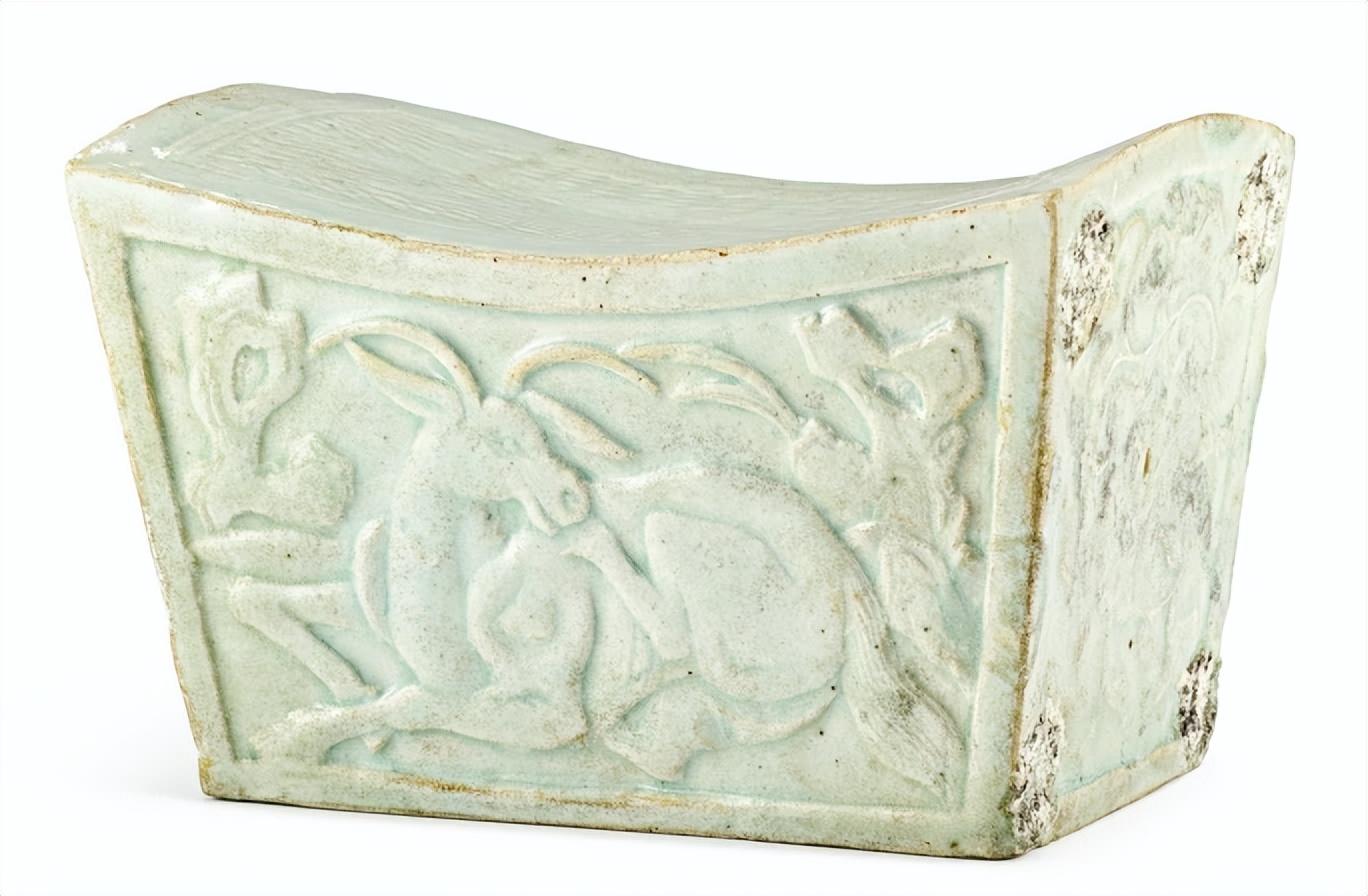

隋唐时期有瓷枕,及至宋代,烧瓷技术更发达,瓷枕款式花纹越趋精巧。瓷枕材质冰冷,可消夏纳凉,如北宋诗人张耒作《谢黄师是惠碧瓷枕》:“巩人作枕坚且青,故人赠我消炎蒸。持之入室凉风生,脑寒发冷泥丸惊。”材质硬又高的瓷枕看似不太符合现代人对舒适的要求,但观乎时人的描述,却又不是那么一回事。晚明高濂《遵生八笺》曾言:“有用磁石为枕……最能明目益睛,至老可读细书”。可见,古人对枕头的要求,不一定是求舒适,也着重养生练精魄的功效。

宋 青白釉枕

此外,宋代瓷枕也流行婴戏图、花鸟蝴蝶等吉祥图案,或美人春睡造型,寓意婚姻美满、子孙繁盛。

北宋 白瓷孩儿枕

不过,若然有了瓷枕、竹席,仍然热得翻来覆去不得安眠,如何了得?不妨效法南宋诗人陆游般,“床空新聘竹夫人”(《初夏幽居》)。竹夫人,又名竹妃,她是何许人?且看《红楼梦》里薛宝钗作诗迷:“有眼无珠腹内空,荷花出水喜相逢;梧桐叶落分离别,恩爱夫妻不到冬。”

竹夫人,在当今社会早已芳踪难觅,甚少为人所识,从前却是寻常百姓家的夏天必备之物。是一种以竹篾编成,中空通风的笼状椭圆形物,供人在睡眠时揽抱,凉肤散热。

竹夫人

可能有人会想,人生昼短苦夜长,古人亦不惜秉烛夜游,只为在有限的生命里体验更多生活乐趣,何况是白天,怎能因为怕热一睡了之?所以,除了抱着竹夫人入睡,在冒着苦热的時候,古人也想出法子去享受生活。其中一个消暑妙法,就是饮冰酒、吃西瓜。

夏日消暑饮料,在汉代只有权贵阶级可享用,其中一种“蜜水”就是在冷水里掺入蜂蜜;普通人一般只能饮清凉的井水。到了唐代,民间开始流行用草药、果实熬制饮料,时称“饮子”,不只解渴,还有保健功效。

当时首都长安的“饮子店”,就如今日的奶茶店一样成行城市,深受消费者欢迎,而且开始有私人卖冰店。当时还有一种类似现代冰淇淋的甜食——“酥山”,即冰块上洒奶酪、糖蜜,并插上花朵装饰,但这种精致的冻品仍然是贵族豪门的专利。元朝宫廷八珍之一的“醍醐”是一种奶酪,等于现在的奶冻。

时至南宋,街上叫卖冰块的情景,一如诗人杨万里所述:“帝城六月日停午,市人如炊汗如雨。卖冰一声隔水来,行人未吃心眼开。”宋代民门饮食文化发展颇为发达,据南宋《梦粱录》记载,每逢夏日,临安茶肆“暑天添卖雪泡梅花酒”,亦即冰镇梅酒。

在没有冰箱制冷的年代,炎炎夏日,冰从何來?如何储存?

原来,我早于西周时已有储冰的技术。当时管取冰、用冰的官员称为“凌人”。《诗经·豳风·七月》载:“二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴”,即农历十二月凿冰,一月储入冰窖。人们在地下挖窖,铺上草毡,存入冰后盖上草毡、覆土以隔热。至唐代以前,只有皇室有藏冰,皇帝也会在夏日赐冰予朝臣。赐冰这种官员福利一直留存至清代;因此能够在夏日饮冰,在古时也算是一种荣耀。

清乾隆 掐丝珐琅冰鉴

现代人有冰箱、不锈钢冰桶,古代人也有冰鉴,而且造型更花巧华丽。现存年代最早的“冰箱”之一,是曾侯乙墓出土的战国时期青铜冰鉴。冰鉴构造看似复杂,用法简单——外壳与内胆之间围满冰块,饮料或食品置入内胆中冰镇,开盖即可取出。至于平民百姓,只能用最原始的“井藏法”,将西瓜及其他食品放入瓮內,直接放入井中冷藏。将西瓜放入井中的天然冰镇法,至今仍然为人所用。

(原文转载自网络,如有侵权请联系删除。)