【引言】

古代战场上,守城和攻城的较量总是惊心动魄。每当攻城方扛着云梯冲向城墙时,守城将士们往往会搬起巨石,拼尽全力向下砸去。这一幕在无数影视作品中反复出现,却总让现代观众百思不得其解:为什么不直接把梯子推倒呢?推倒梯子岂不是比砸石头更省力更有效?在古代工匠鲁班的改良之下,这些攻城利器远比我们想象中要精妙得多。那么,到底是什么样的机关让守城将士们宁愿冒着被敌军弓箭射中的危险,也要选择这种看似笨拙的防御方式呢?

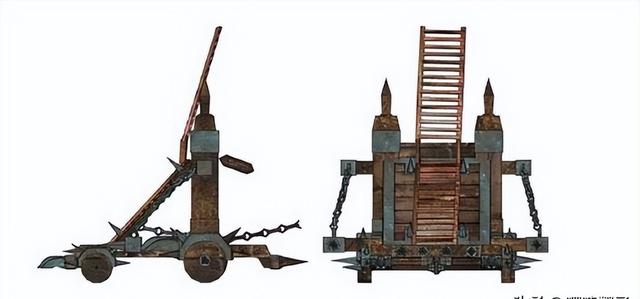

【云梯的革新之路】

世人皆知春秋战国时期的鲁班是一位技艺高超的工匠,却不知在他的巧思之下,一根简单的木梯竟然能变成令千军万马闻风丧胆的攻城利器。

公元前500年左右,楚国与吴国的战事正酣。一次攻城战中,楚军将士扛着笨重的木梯奋力向前,却在城下折损大半。这一战,让时任楚国军械局工匠的鲁班深感震撼。

"木梯攻城,将士伤亡惨重,必须另辟蹊径。"鲁班一连几天几夜未合眼,终于想出了一个绝妙的主意。他在木梯底部加装了车轮,顶端安装了铁钩,还在梯身两侧设计了特殊的支撑结构。

此后不久,楚军再次与吴军交战。这次,楚军推出了焕然一新的云梯车。只见几名士兵轻松推动车轮,云梯稳稳向前。当车轮滚至城墙下,士兵们轻轻一推,梯身借助巧妙的滑轮装置,"唰"地一声便搭上了城头。

从那时起,简单的木梯便逐渐退出了历史舞台。各国争相效仿,不断改进云梯车的设计。齐国工匠在云梯顶端增加了重物,让梯身更加稳固;魏国匠人在梯身两侧添加了护板,保护攀爬的士兵;秦国能工巧匠更是在云梯底部设计了可调节的支架,适应不同地形。

到了战国后期,云梯车已经发展得极为精妙。以秦国的"铁爪云梯"为例,不仅梯身可以伸缩,还在顶端安装了铁爪机关。一旦铁爪抓住城墙,就会自动锁死,任凭守城士兵如何推拉都纹丝不动。

云梯车的革新不仅体现在结构上,在材料的选择上也颇具匠心。早期的木梯容易被火攻,后来工匠们开始在关键部位使用铜铁材料,甚至在梯身外层涂抹防火的特殊泥浆。

有趣的是,在云梯车发展的过程中,还出现了一些独特的变体。比如齐国曾经打造过一种"折叠云梯",可以根据城墙高度随时调整;燕国则研制出了"水陆两用"的云梯车,能够在护城河边自如转换。

这些改进无一不显示出古人的智慧。但最令人称奇的,还要数云梯车上那些精妙的机关。每一架云梯车都装有特制的齿轮组,能够精确控制梯身的升降角度。一旦梯身升起,齿轮就会自动卡死,守城士兵想要推倒它,除非有千斤之力。

【巧妙的防御机制】

世人都说云梯车是攻城利器,却不知它最厉害之处,正在那些看不见的防御机关上。这些机关,可不单是用来攻城的,更是保护攀爬将士的铜墙铁壁。

战国时期,魏国与赵国交战,赵军使用的云梯车就让魏军吃尽了苦头。那云梯顶端装有三只铁钩,一旦搭上城墙,就像鹰爪抓住猎物般纹丝不动。魏军将士想用长杆去拨,那铁钩却会随着外力自动调整角度,越推反而咬得越紧。

守城将士们又想出了泼油点火的法子,可那云梯两侧早已装上了铜制护板,火油根本浇不到梯身要害之处。这些护板不但能挡火,还能为攀爬的士兵遮挡箭矢。护板上还特意设计了观察孔,让士兵能在相对安全的情况下观察敌情。

最让守城将士们头疼的是云梯车的齿轮卡死系统。这套系统的关键在底座处,由三组铜齿轮和特制的卡扣组成。云梯一旦升起到合适角度,齿轮就会自动锁死。当时秦国的工匠曾做过试验,十个大力士合力推动,都无法让锁死的云梯移动分毫。

在齐国,有位能工巧匠在云梯车上又添了一项新机关——平衡装置。这装置由铜制滑轮和配重组成,能让云梯在升降过程中保持稳定。即便城头上的守军往下砸石块,云梯也纹丝不动,攀爬的将士自然也就不会摔下来。

各国在云梯车的防御上可谓是八仙过海,各显神通。楚国的工匠们在梯身两侧安装了活动挡板,能随着攻击方向自动调整;秦国则在云梯顶端加装了特制的铁网,专门用来拦截从上方投掷的石块。

最令人称奇的还要数燕国的"机关云梯"。这种云梯车不但有寻常的防御机关,还在梯身各处安装了弹射装置。一旦守城士兵靠近想要破坏,就会触发机关,放出早已备好的箭矢。

云梯车的盾牌防护也是独具匠心。早期的盾牌都是固定的,后来渐渐改良成了活动式。韩国的工匠就在云梯车上安装了可以360度旋转的盾牌,守军的箭矢和火油几乎无处可攻。

有趣的是,在云梯车的发展过程中,防御机关越来越趋向于简单实用。到了战国末期,最受欢迎的反而是构造相对简单,但防御性能极强的"三重防护"云梯车:外层是铁皮护板,中层是浸过特制药水的木板,内层则是柔韧的兽皮。这种设计不但能抵御火攻,还能承受投石的冲击。

当云梯车开到城下,这些防御机关就会发挥威力。守城将士们想要推倒它,就必须先攻破这些机关。可这些机关环环相扣,破解一重,后面还有更多。正是这些看似简单却巧妙的防御设计,让云梯车成为了真正的攻城利器。

【不为人知的战场智慧】

世人皆知云梯车是古代战场上的利器,却不知在这看似简单的工具背后,蕴含着无数军事工程师们的智慧结晶。

在春秋战国时期,齐国就出现过一位神奇的工程师,名叫公输般。有一次,齐国准备攻打鲁国,公输般便献上了一份精妙的云梯设计图。这份图纸最特别之处,在于它精确计算了云梯与城墙的最佳接触角度。

"七分仰角,三分斜度",这是当时流传下来的说法。原来,云梯若是太直,士兵攀爬艰难;若是太斜,又容易被守军破坏。经过反复试验,公输般发现45度左右的角度最为合适,既方便士兵攀爬,又能保证云梯的稳定性。

到了战国中期,魏国的军事工程师们更进一步,发明了"三段式"计算法。他们将云梯分为底座、中段和顶端三个部分,每个部分都有严格的重量比例。底座最重,约占总重量的一半;中段次之,占三成;顶端最轻,只占两成。这样的设计让云梯在升起时能够自动找到平衡点。

秦国的工程师们则想出了更巧妙的办法。他们在云梯底部安装了水准器,这是一个装有水的铜管,通过观察水面,士兵们能够准确判断云梯的倾斜程度。有了这个装置,即便在夜战时也能准确地架设云梯。

军事工程师们的智慧不仅体现在角度计算上,在材料选择方面也颇有讲究。楚国的工匠发现,采用不同木材制作云梯的各个部分,能够既保证强度又减轻重量。比如用坚韧的榆木做底座,用轻便的杉木做梯级,用柔韧的竹子做支撑。

最令人称奇的是燕国军工师的设计。他们在云梯的关键接合处都采用了"隐藏式榫卯结构",这种结构能在受力时自动锁紧,遇到撞击反而会越来越牢固。这个设计后来被各国竞相效仿。

战场上的较量,往往是对方军事工程师之间的较量。赵国曾研制出一种特殊的云梯,梯身可以左右摆动。当守城方投石攻击时,士兵轻轻一拉绳索,云梯就能灵活闪避。这个发明一度让赵军在攻城战中占尽优势。

为了应对各种复杂的战场环境,齐国的军事工程师们还设计了"模块化"的云梯。这种云梯由多个标准部件组成,可以根据需要快速组装或拆卸。在潮湿的天气里,还能更换特制的防滑梯级。

有意思的是,这些军事工程师们还非常注重细节。他们发现,在梯级上铺一层薄薄的羊皮,不仅能防滑,还能降低士兵攀爬时发出的声响。这个小小的改进,让夜间突袭变得更加隐蔽。

随着时间推移,这些军事工程师的智慧不断累积。到了战国末期,一架完整的云梯车竟然包含了上百个精密部件,每个部件都经过严格的计算和测试。正是这些看似繁琐的计算和设计,让云梯成为了真正的"智慧之器"。

【致命的防守困境】

世人都说守城比攻城容易,却不知当云梯架上城头的那一刻,守城将士面临的是怎样一个两难抉择。

公元前341年,魏国进攻韩国时,就发生过一场令人印象深刻的攻防战。当时韩国守军面对魏军的云梯攻势,选择了搬运巨石进行防御。一名韩国将领在战后记载:"推倒云梯虽然一劳永逸,但暴露在敌军弓箭之下的代价实在太大。"

这位将领的话道出了守城将士的困境。当时的记载显示,一名士兵要探出身子去推云梯,至少需要三分之一的身体暴露在城墙之外。而当时魏军的弓箭手都经过严格训练,百步之内百发百中。守城将士一旦探身,必然会成为活靶子。

在齐国的一次守城战中,一支五百人的守军队伍因为频繁尝试推倒云梯,结果在半天之内就损失了近百人。后来齐军改变策略,改用巨石防御,虽然消耗更大,但至少能保住性命。

体力消耗的问题也让守城将士十分头疼。据记载,一块能够有效损坏云梯的石块,重量至少在百斤以上。而在激烈的战斗中,守城将士通常需要在短时间内多次搬运和投掷这样的巨石。

赵国的一份军事记录中提到:守城将士每次投掷巨石,都需要六到八人合力搬运。而且由于城墙空间有限,调度转向都很困难,往往一次投掷就要耗费将士们大量体力。

更棘手的是战术协调问题。楚国的一次防守战中,守军发现单纯依靠投石已经无法应对敌军的猛攻。他们不得不分出一部分人手去操作床弩,同时还要安排士兵用长枪阻击已经爬上城头的敌军。

这种多线作战给守城将士带来了极大压力。一方面,他们要密切配合投石和射箭的节奏;另一方面,还要随时准备与爬上城头的敌军展开近身搏斗。稍有配合不当,就可能造成防线崩溃。

在秦国攻打魏国的战役中,守城将士们尝试过一种新的防御方式。他们先在城墙上布置弓箭手,专门瞄准攀爬云梯的敌军。同时,另外一队人负责投掷小型石块,扰乱对方节奏。这种方法虽然见效,但需要极其精密的配合。

最难处理的是夜间防守。韩国的军事著作中记载,夜晚视线受限,守城将士很难判断敌军的云梯究竟架在哪个位置。有时听到声响仓促应对,结果发现是虚招;真正的进攻反而发生在另一处城墙。

这种种困境,让守城将士们不得不在安全、效率和体力消耗之间做出权衡。正如当时一位将领所说:"与其冒险推倒云梯,不如稳扎稳打,用石块消耗敌军。"这种选择,最终成为了大多数守城战役中的标准战术。

【破敌制胜之道】

世人都说云梯是攻城最利的兵器,却不知守城军队也早有对策。正所谓"攻城千招,守城万法",这破敌之策,可谓是精妙绝伦。

公元前342年,魏国与韩国开战。韩国守军在城头设下了一个巧妙的陷阱。他们事先准备了大量特制的火油,这火油里掺入了硫磺和生石灰。当魏军的云梯刚刚搭上城头,守军立即将这种特制火油倾倒而下。

这火油一遇水就会剧烈燃烧,火势还会越烧越旺。更厉害的是,这种火油具有极强的粘性,沾在云梯上便再难清除。据当时记载,魏军损失了十余架精良的云梯,最后不得不暂时撤军。

楚国的守军则开发出了另一种独特的防御方法。他们在城墙上设置了一种特制的投石机,这种投石机不同于寻常的床弩,而是专门用来投掷装有火油的陶罐。当敌军的云梯车靠近时,守军就用这种投石机发射火罐。

这些陶罐一旦被投掷出去,就会在空中划出一道优美的弧线。落地时,陶罐破碎,火油四溅,顷刻间就能让一架云梯化为灰烬。据记载,在一次防守战中,楚军仅用了三十个这样的火罐,就摧毁了秦军五架精良的云梯车。

赵国的守军更是想出了"连环破敌"的妙计。他们先用小型投石机投掷碎石,迫使敌军放慢推进速度。等云梯车被迫停下,守军便立即发射特制的铁钩。这铁钩能牢牢钩住云梯的顶端,然后守军再用绞盘用力拉扯,往往能使云梯失去平衡。

最令人称奇的是齐国的防御之术。齐国的工匠们制作了一种特殊的"摇臂",这是一种装在城墙上的长木杆。当敌军的云梯靠近时,守军便操纵这些摇臂,能够精确地打击云梯的薄弱部位。

秦国在攻打邯郸时,就吃过这种"摇臂"的亏。一份军事记录显示,仅仅一天之内,秦军就损失了七架最精良的云梯车。这些云梯车都是被齐军的摇臂打中要害,直接折断。

韩国则发展出了"声东击西"的战术。守军会在城墙某处制造出巨大的动静,引诱敌军将云梯车集中到那里。与此同时,另一队守军则悄悄地从其他方向发动突袭,往往能打敌军一个措手不及。

这些防御战术的成功,关键在于把握战机。就像燕国一位名将说的:"守城之道,贵在先发制人。"当云梯车还未完全就位时,就要抓住机会予以打击。一旦让敌军的云梯稳稳搭上城头,守城就会变得异常困难。

在与齐国的一场守城战中,燕国守军就充分运用了这个原则。他们将各种防御手段布置在不同的位置:城墙正面是投石机,两翼是弓箭手,底部则埋伏着突击队。当齐军的云梯车刚一靠近,就遭到了这种立体式的打击。