你有没有发现,身边坚持运动、准时体检的人越来越多了?在不确定的时代,了解自己的身体状态,保持身心健康,才是支撑生活的底气。

“外科医生治病,麻醉医生保命”,是行业内对麻醉医生工作内容的普遍认知。做手术,离不开麻醉,但接受麻醉后,患者对麻醉医生具体做了什么却不得而知。

麻醉医生曾一度被认为是轻松的、受追捧的职业,只要给病人打一针就能出去休息,不需要跟病患打交道,医患关系和谐,医疗纠纷也鲜少发生。

直到今年初,年仅46岁的三甲医院麻醉科主任医师、知名医学科普博主朱翔医生在岗位上猝死,引起一片哗然,让大众重新关注到麻醉医生这个行业:它真的如想象般轻松吗?

早在2015年,麻醉医生兼医学科普博主潘传龙就曾感叹,中国手术中因麻醉而死亡的概率已经降到了十万分之一,但麻醉医生的死亡率接近万分之二,“每当病人问我手术风险高不高,我都会说,在手术中我死亡的概率是你的十几倍,别担心”。2022年,他猝死的讣告冲上了热搜。

工作强度大、时间长、心理压力大,是麻醉医生每天的日常。官方统计,中国现有麻醉医生10万人,实际需求可能达到30万人,整个行业人手极度短缺,而一名麻醉医生的培养至少需要十年。

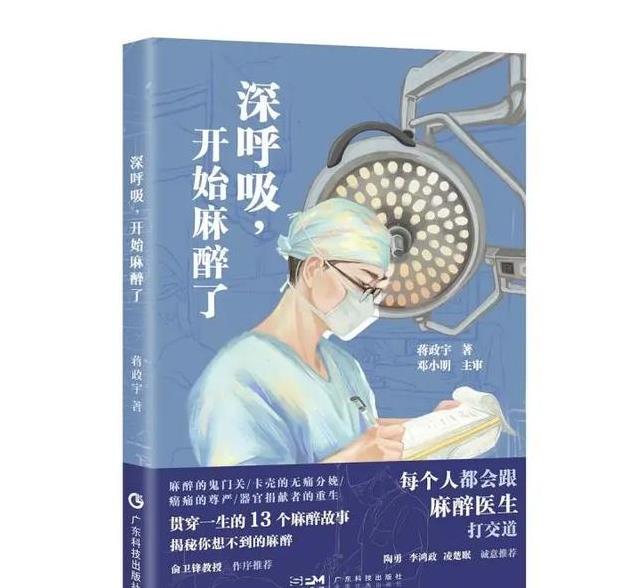

作为所有科室中最容易被忽视、承担着最多误解的人,为了让大家知道麻醉到底在做什么事,31岁的麻醉医生蒋政宇在《深呼吸,开始麻醉了》一书中记录了自己经历过的十几场手术。从外科切除、儿科麻醉,到无痛分娩、无痛胃肠镜,麻醉已经从手术室走出来,成为舒适化医疗的重要内容。每个人都得跟麻醉医生打交道。

《深呼吸,开始麻醉了》,广东科技出版社2024年出版

跟蒋政宇聊天的傍晚,他刚刚完成了一台持续4小时的手术,等患者醒过来,转入ICU,他当天的工作才算是完成。从早上七点半开始,他那天一共做了三台手术,但“这远不是最忙的时候”。

以下内容根据蒋政宇的讲述和著作整理。

“麻醉医生忙起来,

手术室里没人能好过”

暑假是我们一年中最忙的时候。一方面正常的手术在进行,另一方面,孩子们放暑假了,有时候一天一个手术室就要做七台以上的儿科手术,常常是上一台手术刚结束,下一台就来了,连喝水的时间都没有。最长一次,我在手术室里呆了20个小时。

公众对于麻醉医生的工作不是很清楚,网上经常出现麻醉医生猝死的新闻,但大家也不知道麻醉医生到底在累什么,看上去医生不过是打了一针,患者不过是睡了一觉。其实并没有这么简单。

麻醉通常是分为三个部分:镇静、镇痛和肌松。“镇静”是让患者睡过去;“镇痛”是让患者感受不到疼痛;“肌松”是让患者肌肉松弛,在手术过程中肌肉不会因为神经反射而不由自主地动。要知道,只要动一下,手术刀就可能划错地方。

在麻醉状态下,人体的保护性反射大多被抑制,身体对药物、手术或刺激等反应不受控制。在这种巨大的不确定性中,麻醉医生需要处理可能的突发情况。换言之,病人走过的鬼门关,很多时候只有麻醉医生才知道。

比如全麻都会面临患者要插管的情况。这是因为肌松药的使用,会让患者的呼吸肌也停止运动,自主呼吸变弱,呼吸慢慢就没有了,可万一这根管子插不进去呢?有些人的喉咙有畸形,解剖结构和正常人不一样,如果没有足够的预判,麻醉药给进去了,却插不进管子,不出一分钟,他就会窒息。

这是我们以前最担心的情况。现在有了视频喉镜和一些新技术辅助,发生率非常低,但也没办法保证百分百安全。

蒋政宇正在调试麻醉机。受访者供图

所以我们说麻醉最危险就是在进入麻醉状态和从麻醉状态中苏醒过来这两个阶段,这就像飞机的起飞和降落,如果中间麻醉深度保持得好,外科医生的操作不出大问题,一场手术其实是相对平稳的。

很多手术有一些共有的程序化的步骤。比如说肝脏手术,需要先把肚子打开。“打开”是比较漫长、机械化的过程,这时候大家可能会闲聊,医生们说说最近发生了什么事,有什么新鲜出炉的八卦。

等到主刀医生上台,手术就进入了关键步骤,麻醉医生需要密切关注病人的各项生命指标,确保患者不会大出血或者有其他突发状况。等到问题处理完毕,开始缝合,又是一个比较“无聊”的时间,大家继续聊聊八卦。偌大的医院有哪些新闻八卦,手术间都知道。

假设麻醉医生忙起来了,手术室里没人能好过。这有可能是外科“捅娄子”了,需要麻醉医生救场;也可能是麻醉或外科手术原因导致的突发情况,手术无法继续进行,只能等麻醉医生先忙完,稳定住生命体征,手术才能继续。

麻醉医生常常会戴“花帽子”。受访者供图

医生难以避免遇到手术失败的情况。大致分为两种,一种是外科失败,一种是麻醉失败。举个例子,有一种外科失败的情况是病人被“打开”之后,肿瘤转移,或者达到无法切除的状态,被称为“开关手术”。这种失败让人很难过,相当于患者失去了手术机会。

还有一种是突发情况导致手术无法继续进行。我在书中写到一个例子,一个腹腔肿瘤患者,他的肿瘤重量高达60斤。对于外科医生而言,肿瘤切除越多,患者的生存期越长。可对于麻醉医生而言,患者的身体是否可以承受?手术带来的出血患者是否能耐受?最后我们备血量真的不够了,我告诉外科医生,“主任,我们必须要终止这台手术”。

往往这种时候,可能会出现和主刀医生意见不一致的情况,没有谁对谁错,大家都是基于让患者达到最好的状态,所以最后都会讨论出一个共同的解决方案。那一次,我们叫停了手术,患者先转入ICU,等生命体征稳定了,再去处理外科问题。

另一种麻醉失败的情况发生率比较低,却是很多患者做手术前会担心的一点:我要是在手术中醒过来了怎么办?

这种情况是非常严重的麻醉事故。之前美国有一个报道,一位患者在手术过程中全程有知觉,能感受到疼痛,但动不了。这种情况很明显是只使用了肌松药,镇痛和镇静药物出现了问题,而麻醉医生在手术过程中可能疏忽观察了他的生命体征和监护设备,这种情况被称为“术中知晓”。

还有一种术中知晓的情况,患者镇痛和肌松药物都有,但镇静不足,他会有微弱的意识,但睁不开眼睛,也可能可以听到手术过程中医生的对话。这是非常可怕的情况,虽然患者感受不到疼痛,但知道有人在扒拉自己肚子。

发生术中知晓有可能是因为一些人对药物代谢情况不一样,这也是为什么麻醉师要一直盯着监护仪,比如麻醉深度监测、生命体征监测,如果药物剂量不够,我们可以加药。另外可能有些药针对一些患者没有效果,这是我们需要实践才能知道的。

每个人对麻醉的反应都是不一样的,哪怕是一个相同体重、身高的人,也不敢断言他们需要的剂量一模一样,而我们在做一台全身麻醉手术的时候,需要用到十几种药。事实上,目前医学界仍然没有完全搞明白全身麻醉的原理,我们大概能知道它和大脑中某些神经的反应有关,但具体是如何反应的并不清晰。

给患者做椎管内麻醉。受访者供图

加上麻醉中本来就有很多“毒”药,甚至有些剂量不正确是致命的。处方里有的“麻精药”(麻醉与精神类药品)与“毒麻药”(容易制成毒品的麻醉药),是被严格管控的。这些药用不好,就会对患者造成不可逆的伤害。

我常说,麻醉医生是需要在不精确中寻找平衡点的人,这个平衡点就是最佳麻醉状态。

医生会要求患者术前不能进食,如果吃了影响的不是外科,而是麻醉。麻醉医生的压力也来于此:我们永远要等到手术开始做了,药给进去,外科医生切皮了,才能通过观察患者的反应来调整麻醉深度。

一生忍痛的中国人

大众对麻醉药常常有一些误解。我们经常被家长问到,小孩打麻醉是不是会影响智商?

首先,儿童确实是比较特殊的麻醉群体,因为他们的生长发育还没完全,相比于成年人,儿童更容易发生低体温。术中严重的低体温,甚至可能导致器官衰竭,所以要特别当心。儿科麻醉在麻醉中也是很专业的一项。

来自全球多项权威研究显示,短时间、单次的麻醉并不会影响孩子的生长发育,而3岁以下的儿童接受3次以上长时间麻醉,的确会对智力发育产生一定影响。根据我的经验,一个儿童如果在这个年龄接受多次手术,病情一定也不简单。

在这种情况下,如何判断是否手术?

我们给一些家长解释时会说,“对孩子来说的确存在一些风险,但这个风险是必须承担的,这是为了TA能有更好的成长所必须承担的风险”。

在手术前,麻醉医生都会和病人进行麻醉的风险谈话,我们会在这个过程中强调:你会在手术室里看到什么样的场景?我们会在你身上做哪些有创的操作?你可能会面临哪些问题?等你醒来身体会是什么样的感受?我们需要讲清楚这整个过程,这是医生的告知义务。

另一种误解是针对孕妇的无痛分娩,很多人认为麻醉药会影响婴儿。其实无痛分娩麻醉属于椎管内麻醉,会在孕妇背部穿刺,持续泵入一些麻醉药物,减轻分娩的痛苦。这些麻醉药物是不会进入血液或者透过胎盘,当然也不会影响胎儿。

电视剧里经常有一个桥段,医生快步走出来,问家属:“保大还是保小?”其实我们医生的选择永远是“保大”,如果成人保不住,大概率孩子也是保不住的。电视剧觉得这是个困难的抉择,但在现实生活中,这只是一个权衡利弊的过程。

在我国,无痛分娩不是什么新型技术,20世纪90年代就已经出现,所以我们在给孕妇和家属介绍的时候,重要的不是这个技术有多新,而是它的普及率有多高。

《玫瑰的故事》中就曾出现家长认为“女人生孩子都是要疼一回的,用不着打麻药,对孩子不好”的情节。

到今天,疼痛仍然是一种来自主观的不适体验。针对疼痛的评估是基于患者的自主评分:“假设你能想象的最疼的疼痛是10分,此时你的疼痛是几分?”

这让我们很难对他人的疼痛感同身受。

老一辈人爱说“是药三分毒”,一方面担心药物影响智力,也担心药物成瘾问题,结果是大家对麻醉药敬谢不敏,反而对疼痛有了更大的忍耐度。

从2020年开始,我每年都会去西藏做医疗援助,在那里,更多时候我会从手术室里的麻醉医生变成了一个疼痛科医生。疼痛本身是麻醉的一个分支,疼痛科医生需要治疗一些慢性疼痛问题,不仅是要用麻醉药物,可能还涉及一些注射疗法。

但在西藏,最令我震撼的是,当地人非常能忍耐疼痛。我记得有一个老太太,她做农活的时候摔了一跤,左手骨折,必须用麻醉性的镇痛药才能缓解她的疼痛。但她自己修养了一段时间,等骨头长了一点,继续干了半个月活。

我们都知道,骨头不可能自己按照位置长好。

我问她:“你这样咋干活?”

她说:“我就让它少用点力。”

后来骨科老师带着两个医师给她做手法复位,老太太硬是忍着一声不吭。

八宿县人民医院。受访者供图

我们医疗援助去的是西藏八宿县,那里有三个上海那么大,但只有一个县级医院,除了老太太这种情况,还有非常多的民众长期面对着关节疼痛问题,但他们也很少决定去医院检查。或许是恶劣的自然环境以及长期缺医少药的现实,与病痛共同生活是这里人们再正常不过的选择。

离开西藏的时候,我在科普文章里写下一句话:最接近天空的地方,生活着最伏贴土地的人们。而伏贴土地的人们,也有着对生活异于常人的隐忍。

西藏八宿县来古村。受访者供图

一直以来,疼痛是非常容易被大家忽视的问题。我们相信吃苦耐劳的力量,认为忍耐是一种美德,对任何镇痛药都不放心,结果让大家习惯了忍痛。

但在我看来,麻醉学现在有能力解决疼痛,那我们就有义务让疼痛变成一种可以被攻克的问题。每个人都需要厘清一个概念:疼痛本身是一种疾病,而不是一种症状。比如我们说“头晕”,这是一种症状,你可以休息;疼痛是一种疾病,它就应该被治疗。

无痛是一种人权。

缺口最大的医学专业,没人报了

我高考的时候就立志学医,当时麻醉本科单独招人,我想这应该挺轻松的,而且麻醉医生挺神秘,做手术的病人都要跟他搞好关系。在我简单的观念中,这是个很好的工作。

一进大学就知道不太对了。因为我们的课程就比其他学科要多,实习的时候已经非常疲惫。其他专业的临床医学学生实习通常是在每个科室轮转,主要工作是写病历、管病人,熟悉之后并不复杂。麻醉专业的轮转有半年都在麻醉科内,虽然是实习,但由于人手短缺,在熟悉一些基本技能后,老师会把你当成一线医生来用。别的医学生已经下班了,我们还在手术室里加班。

麻醉科医生查看每日手术安排。受访者供图

保研的时候,外科和麻醉科都向我抛出了橄榄枝,我心里很犹豫,一方面感觉麻醉很累,另一方面意识到外科也不见得轻松。

我和导师讨论这个问题,他告诉我:“你可以问自己一个问题,你在手术室里工作时,更想要看着监护仪调控病人的生命体征,用药、各种机器保护TA的生命,还是喜欢拿着手术刀站在无影灯下解决问题?”那时候,我还有些个人英雄主义,就觉得“你看我能让这个病人活着”,最后选择了麻醉。

目前为止,我已经作为麻醉医生在手术室工作了八年。就这个职业而言,最基本的问题是人手不足导致的过劳。我们遇到的很多问题,如果有足够的人手,都能得到改善。

每个医院里,麻醉科都是医生需求量最多的科室,来应对内科、外科等不同的需要。一些大手术需要两到三名麻醉医生,并不是一个医生负责一台手术就能解决问题,所以常常忙不过来。

《麻醉风暴2》剧照

随着医疗越来越追求舒适化,麻醉的业务量在不断增加。

十年前,无痛胃肠镜还没有十分普及,但最近几年已经完全推广开来。以前,我们可能有10万名麻醉医生来应对外科手术,但现在每年又多了几百万无痛诊疗、无痛分娩的业务,现在即使有很多孕妇想要进行无痛分娩,也可能等不到麻醉医生。

另一方面,社会老龄化加剧,高龄患者越来越多,很多病人有既往病史和并发症,这给麻醉手术带来了更多的风险,对麻醉医生的要求更高。

数据显示,我国目前每万人拥有麻醉医生0.7名,但美国在2018年每万人拥有2.5名麻醉医生,英国拥有2.8名。

一个医生的成长周期本身比较漫长,无法快速培养。

从疫情开始,国家意识到中国麻醉医生短缺的问题,出台政策培养麻醉医生,但四年过去,仍然只增长了两万人。目前的缺口是20万,这会是一个长期持续的问题。所以还是希望能有更多的人加入到这个职业吧。

我们的职业是在生命的各个阶段去守护患者:孩子出生时,我们守护TA的安全;等到TA离开人世时,我们守护TA的尊严。

现代麻醉学创始人威廉·莫顿说:“以前,手术是一种酷刑,现在,科学战胜了疼痛。”

到了今天,麻醉学已经从原本的手术室内麻醉,延伸到所有与舒适化医疗有关的事情。但说到底,麻醉学的初心就是维护人类在疼痛面前的尊严。我们就是那个“治痛”的医生。

除特殊标注外,文中配图来自受访者。