十八岁农村姑娘李凤兰的命运因一个新疆兵团人的到来而改变,故事读来还是挺感人的。事情是这样的:

1957年9月,兵团野麻滩农场炊事员张大旺荣归故里。

他穿着一身崭新的黄军装,那双军用皮鞋也擦得锃光瓦亮。那年他都三十四岁了,在河南老家,这把岁数的人孩子都十几岁了,可他还是个“一人吃饱全家不饿”的单身汉。

父亲责怪儿子在农场咋不找个媳妇。

儿子说:“解放前一直打仗,打到甘肃酒泉,全国解放了。原本想可以回河南老家娶媳妇过日子了,可我所在的二军五师十五团又向西挺进。我们一路唱着《走,跟着毛主席走》,穿越塔克拉玛干大沙漠到了南疆一个名叫野麻滩的地方。部队成天开荒,一色的男人,方圆几十里也见不到个女人,到哪找媳妇呀。”

父亲听儿子这么说,埋怨地说,你来信呀,我和你娘给你找呀。

儿子说:“我这不是回来了吗。”母亲嗔怪地说:“三十四了才回来,哪家的姑娘肯嫁给你。”

战斗英雄张大旺回家找媳妇在当地成了一大新闻,周围几个村庄都来人相过,可真让他妈说中了,看过张大旺的人都嫌他老,有的人走后悄悄议论:“三十四?看面相四十三也有。”

眼瞅着四十五天的探亲假快过了一半了,找媳妇的事八字还没一撇呢。

张大旺想起临来时,连长召集他们几个老单干户开会,说:“回家找媳妇是任务,你们回来时都给我领个媳妇,实在不行,就找拖儿带女的寡妇。找不上就别回野麻滩。”

启程时,连长看到张大旺穿着那身油乎乎的军装,劈头盖脸训斥道:“你当是又到伙房做饭呢,你这是回河南老家找媳妇,几米外就能闻到你身上的菜味。脱下来,换上我的新军装,还有,我那双没舍得穿的军用皮鞋也借给你。”

连长又看到张大旺一脸的络腮胡子,命令道:“从今天起,你一天刮一次胡子,它不让你露头,你就不让它露脸。听到了吗?”临上车时,连长又与张大旺小声交代了几句。

张大旺是个老兵,他分析了这几天的情况后,认为在家坐等太被动,应该主动出击。

大早,他将络腮胡子刮得干干净净,穿着那身簇新的军装和锃亮的皮鞋到村里转悠。村里的小孩簇拥着他,央求解放军叔叔讲战斗故事。

在村头一棵大槐树的水井旁,张大旺坐在一群孩子的中间,绘声绘色地讲述着他经历的战斗故事。张大旺虽然没有文化,但常在班会上发言,也算锻炼出来了。再说,这些故事都是他亲身经历的,张口就来。

一定是缘分,那天原本是父亲要去村头挑水的,可女儿李凤兰硬是从父亲的肩上夺过扁担。到了大槐树下的水井旁,李凤兰看到一堆孩子围着一个解放军叔叔在听故事,就好奇地走过去:

“……敌人冲上来了,我们的阵地丢了。战士们在山下高声喊道'人在阵地在,誓与阵地共存亡。所有的战士,包括炊事兵、司号员、通信兵,还有负伤的战士,都端着枪往山上冲。敌人的子弹像雨点一般射下来,前面的战士倒下了,后面的战士踏着英雄的血迹继续往上冲,我们边冲边高声喊道:为了新中国,前进!我们冒着敌人的炮火冲上去了,将阵地夺了回来。”

听着听着,姑娘被打动了。她还是第一次听人讲亲身经历的故事。

当张大旺发现姑娘李凤兰时,两人的眼光撞在了一起,张大旺还是第一次看到一个年轻姑娘这么专心致志地听他讲故事。他心慌意乱,刮得铁青的脸臊得通红。

李凤兰的脸也羞红了,她低着头,悄没声息地去水井打水。在挑水回家的路上,桶里的水洒了一路。姑娘的心里好像揣着一只小兔子,咚咚跳。

姑娘一走,张大旺就问听故事的小孩:“刚才那个挑水的姑娘是谁呀?”孩子异口同声回答道:“凤兰姐呀。”

李凤兰一到家,就笑盈盈地对妈妈说:“你们说的那个回家找媳妇的解放军我看到了,哪像你们说的那么老,我看精神得很。他还是个战斗英雄呢。真了不起。

妈妈从女儿的神色话语中看出了女儿的心思。

一回到家,张大旺也向妈妈打听李凤兰。

妈妈有些为难地说:“那姑娘可是村里最俊的,可才十八岁呀,比你整整小十七岁呀。”

一听李凤兰才十八岁,张大旺一下泄了气,心想:“我比姑娘大得太多了,看来我是没这个福分呀。”

当天晚上,李凤兰的父亲和母亲来到张大旺的家。张大旺立刻判断出,婚事有门。他整理了一下军装,笑容可掬地迎接客人。

李凤兰是家里的老小,上面的哥哥姐姐都成家了,家里只剩下这个“小棉袄”,老人十分疼爱。女儿看上了张大旺,他们只好依着女儿,但做父母的不放心,要亲眼看看才踏实。

“闺女说你是个战斗英雄?”

“嘿嘿,立过几次战功。”张大旺没想到十八岁的李凤兰还真看上了他,他从-个军用挎包里拿出几枚金光闪闪的军功章。

闪光的军功章让两位老人眼睛一亮:“是金子做的?”

“不是,比金子珍贵。”

“哪是啥做的?能比金子还珍贵。”

“我是说这军功章是用命换来的,命可比金子珍贵呀。”

“你立了战功,是个军官吧。”

“嘿嘿。”张大旺臊得满脸通红。

“你说呀,是个啥官,你不说,我们咋给闺女说。她还在家听信哩。”

“也就管百十来人吃喝。”

“能管百十来人那就是连长了。俺妮子小时我就说'小妮小妮快快长,长大嫁个大连长,盖绸被,吃白馍,骑着白马回娘家。这话还真说着了。”李凤兰娘抿着嘴笑着说。

“你这个连长拿多少军饷?”李凤兰的父亲又开始盘问。

“嘿嘿,少得很,一个月三百二十。”

“三百二十?我们一辈子也没见这么多钱,小妮子可掉进蜜罐子里了。“听说新疆天上无飞鸟,地上不长草。”

“胡说的,新疆的呱呱鸡多得往被窝里钻,撂倒锅里就能吃一顿。我们农场叫野麻滩,野麻都能长到房顶上。一出门,满眼的野麻,到了四月,紫色的、粉红色的野麻花开得可盛了,一片一片的。风都是香的,风光好得很。”

“那野麻就是野草吗,有啥用?”

“用处大了,野麻可以搓绳子,野麻叶子可以治病。”

“你们那里住啥房?”

我们住的房赛宫殿,冬暖夏凉,进屋下楼梯,出屋上楼梯。毛驴都能上房顶吃草。”

李凤兰父母完全听晕了,但感觉新疆这地方真好。回家向妮子学说了一遍,女儿也听不明白。只是急着催父母快定下这门婚事。几天后,张大旺和李凤兰到镇政府扯了结婚证。

探亲假期时间到了,张大旺领着新媳妇回新疆。一路上李凤兰对什么都感兴趣,特别是到了哈密,看到街上维吾尔族小贩卖的哈密瓜,一牙一牙的,就问丈夫这是啥?

丈夫说这是新疆特产哈密瓜,说着买了两牙给媳妇吃。媳妇咬了一口就喊道:“哈密瓜跟蜜一样甜。”

丈夫笑着说:“少吃些,不然会甜掉牙的。”

-路上坐火车、汽车、马车,总算到了野麻滩。这时天已擦黑,李凤兰看不到村子,看不到房子,到处都是野麻,空气里有一股淡淡的香味。

丈夫牵着她的手下到地下,打开门,点上灯,她才看出这是一间房子。房子收拾得干干净净,墙上贴着毛主席画像,还有红喜字。屋顶扎着报纸顶棚,一看就知道新房才收拾不久。

“你回老家前就收拾好了新房?”

“不是的,是我走后指导员和文教给收拾的。

“咱的新房,他们收拾要给多少钱?”

“不给钱,部队是个大家庭,一人结婚,全连共庆。”

“还是公家好。”

不一会儿,连长和指导员领着一群男女来看新媳妇。臊得李凤兰连头都不敢抬。

还没进门,就听一人说道:“老张,你回家找媳妇,伙房的饭都没味了,那个徒弟娃子小王做的饭没味道。”

聪明的李凤兰听出丈夫不是“管百十来人”的连长,而是个做饭的厨子。

连长看着新媳妇笑着说:“怎么样老张,我的办法灵吧。这次任务你完成的最漂亮。老李头没完成任务,一个人回来了。”

大家寒暄了一会儿,指导员说:“不早了,老张还在度蜜月呢,咱们走吧。”

李凤兰听到两人在出门时议论:“老张有艳福,老牛吃了嫩草。”“野麻滩的喇叭花就爱长在老荒地上。”

连长回头训斥道:“闭嘴,再说明天写检查。”

第二天一大早,李凤兰“上楼”出了屋,看到连队的一排排地下屋子,有“地下合作社”“地下伙房”“地下俱乐部”“地下托儿所”……她这才明白了丈夫在老家给她爸妈说的话。

李凤兰脑袋瓜灵光,她想起昨晚连长的“话中话”,豁然明白了。丈夫在老家对她爸妈是“真话戏说”。除了岁数,张大旺没说一句真话,但也没说一句假话。

那天夜里,媳妇问丈夫:“你咋说你是连长,骗人哩。”

张大旺笑着解释:“我说我管着百十来人的吃喝,是实话,我是炊事员,是做百十人的饭嘛。”

媳妇又问:“你咋说一个月拿三百二十?”

丈夫笑了:“没错呀,是三百二十毛。”

李凤兰后来才知道,这些都是连长教给丈夫的。

但有一点丈夫说的是实情,那就是连队四周荒地上长着一片一片的野麻。

也许是老天爷有意作弄一下这个新媳妇,当天夜里,先是顶棚上哗哗啦啦响,吵得李凤兰无法入睡。

她推醒丈夫,丈夫点上灯,拿起一把剪刀,对准顶棚那个东西就是一剪刀。立刻,顶棚的报纸浸出一团红了。

媳妇问:“是啥东西。”

丈夫说:“是一只老鼠。"丈夫接着说:“文教是个文化人,说新房要扎顶棚,干净喜气,这下老鼠可有地方玩要了。扎顶棚就是脱了裤子放屁,多此一举。”

李凤兰刚要入睡,谁知一只毛驴来到她家屋顶上吃夜草,突然一只驴腿破顶而入。

驴腿如一根毛绒绒的黑棒子在两人的头上疯狂地舞动,屋顶上的泥土全落在两人的头上,吓得新媳妇直喊妈。

看来这事不是第一次了,张大旺双手攥着驴腿,使劲往上一推,将驴腿送出屋顶。

那天夜里,李凤兰哭个不停,这些日子所有的委屈一下涌到心头,她觉得自已彻底上当受骗了。她也想过离开丈夫回河南老家,但这只是一瞬间的闪念。

转念一想,连长和指导员的媳妇,还有那么多的媳妇都留在了这里,不知她们是怎么想的。

如果说张大旺改变了李凤兰的命运,那么是连队的战士和他们的家属改变了李凤兰的人生。

一天晚饭后,李凤兰与指导员老婆有一段对话:

“你老家在哪?”

“江苏。”

“这里这么苦,你们一家咋不回老家呢。”

“都走了,谁来建设社会主义新新疆。你看这里遍地长着野麻,野麻不怕碱,野麻不怕旱,不嫌弃贫瘠的土地,还开出一朵朵紫色的、粉红色的喇叭花,我说,这里的人就像野麻花,一方水土一方人。”

第二天,李凤兰走到荒滩上的一片野麻花丛中,仔细地观察,心里纳闷,为什么这么缺水的碱土地竟能开出这么艳丽的花?百思不得其解。她回到家问丈夫,丈夫回答道:“根扎得深呗。”

一年后,李凤兰在地窝子里生了一个女儿,丈夫问起个啥名。李凤兰不假思索地说:“碱土地上的野麻花最鲜艳,就叫张小花吧。”

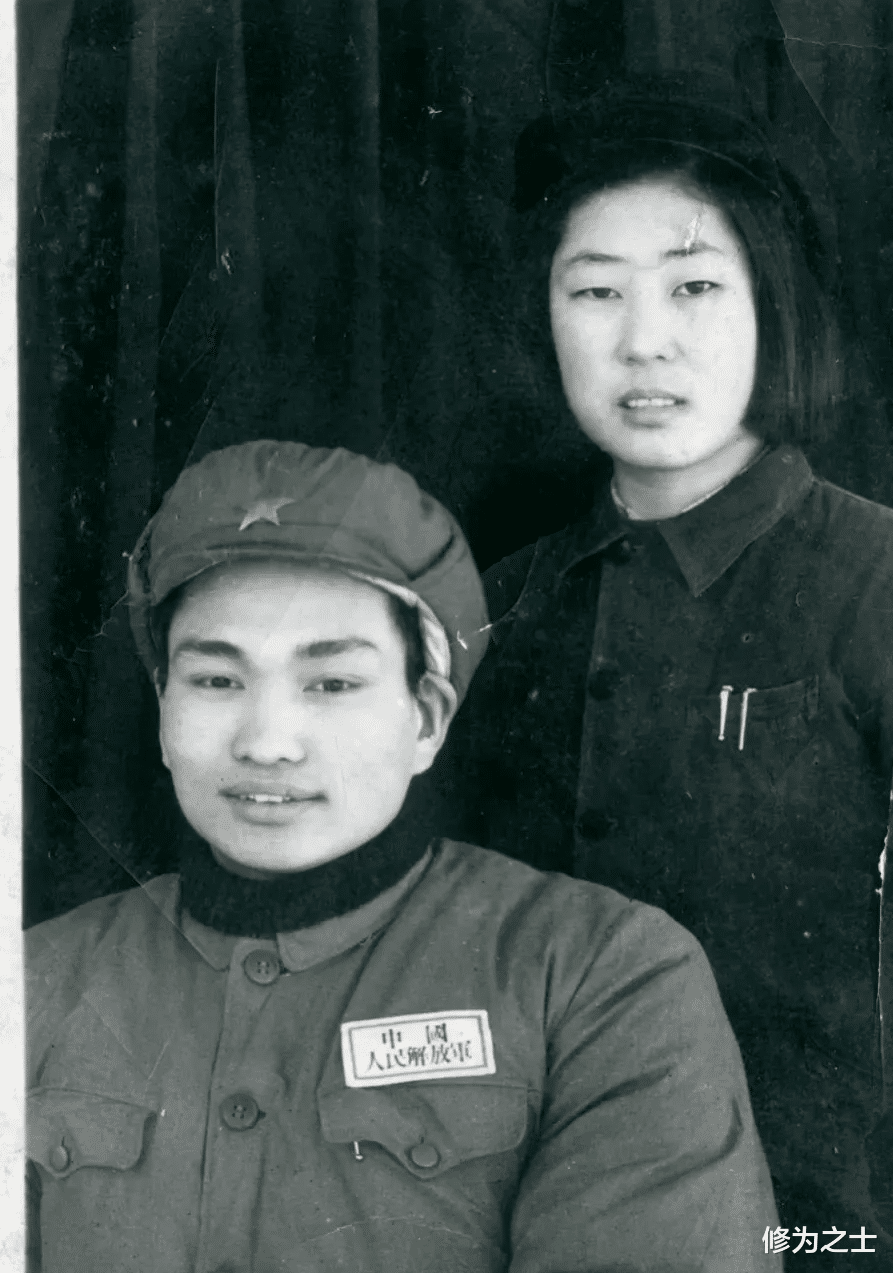

(图片来源于网络,联删)

作者简介:张光辉,笔名张愚,1957年生于哈密大营房。原当代兵团杂志社社长,高级编辑。新疆作家协会会员,兵团自治区“十佳新闻工作者”,全国优秀报刊审读员。出版专著《三味集》《张光辉作品选》。工作期间,采写的十余篇纪实作品分获全国报纸副刊年赛银奖;全国党刊文字类评比一等奖、二等奖;自治区报纸副刊评比二等奖、兵团报纸副刊评比一等奖。

推荐阅读:

她是山东女兵,连队指导员介绍老兵排长与她结对,她却心有所属,2年后等来了这结果

1954年,新疆军区招支边女青年,我主动请缨带队,到垦荒点后做出三次决定,最后成了不在册的“五·七”工