缅甸地震:72小时的生死抉择,照亮人性的光辉与阴影3月28日,大地撕裂般的巨响,将宁静的缅甸中部撕成碎片。

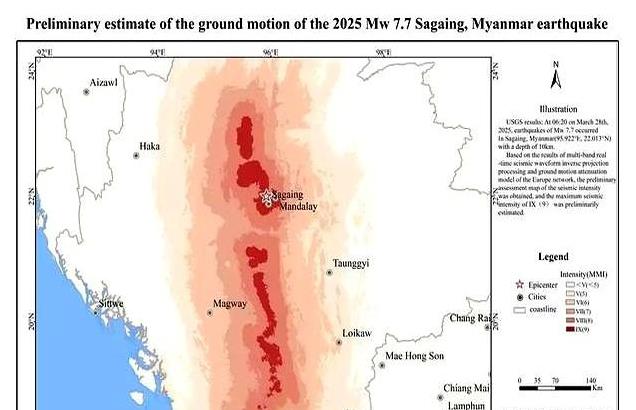

7.9级的地震,近百年来最强,如同一个巨大的铁拳,将城市夷为平地,将生命瞬间吞噬。这场灾难,不仅仅是一场自然灾害,更是一场对人性,对国际关系的残酷试炼,在72小时的生死时速中,它照亮了人性的光辉,也暴露了国际政治的阴暗面。

一、废墟中的哭喊:灾难的残酷现实

地震发生后,通讯中断,电力瘫痪,浓烟与尘埃笼罩着整个地区。卫星图像显示,昔日繁华的城市,如今已是一片废墟。高耸的建筑物如同被巨人随意摧毁的积木,横七竖八地倒在街上;曾经热闹的街道,如今堆满了瓦砾和扭曲的钢筋,空气中弥漫着刺鼻的灰尘和绝望的气息。

在一片狼藉中,幸存者们在废墟中痛苦地呼喊着,他们的亲人被埋在瓦砾之下,他们的家园不复存在。 许多人赤手空拳,徒劳地扒拉着砖石,试图寻找奇迹;一些人则默默地坐在废墟旁,眼神空洞,仿佛失去了灵魂。 孩子们惊恐的哭声,老人绝望的叹息,构成了这幅人间炼狱最悲惨的音符。 国际救援组织的报告中,充斥着令人心碎的细节:被压在水泥板下的婴儿的微弱哭声,被困在废墟中数小时后才获救的幸存者讲述的绝望经历,以及无数无法确认生死的人们。 这些细节,不仅仅是冰冷的数字,更是对人类生命脆弱的残酷提醒。

二、中国速度:效率与人道主义的完美融合

灾难面前,时间就是生命。地震发生后,中国政府迅速做出反应,第一时间启动紧急救援预案。 一支由消防救援队员、地震救援专家和医疗人员组成的82人专业救援队,携带先进的救援设备和充足的医疗物资,在第一时间飞赴灾区。 他们并非只是机械地执行任务,而是带着对生命的尊重和对同胞的关怀,夜以继日地投入到紧张的救援工作中。

除了这支主力救援队,来自云南和杭州的医疗队和民间救援队也迅速集结,携带救援物资火速赶往灾区。 他们克服了交通堵塞、道路受损等重重困难,与时间赛跑,争分夺秒地抢救生命。 中国政府不仅派遣救援队,还提供了大量的资金和物资援助,为灾后重建提供了强有力的支持。 这不仅仅是一场救援行动,更是一场中国速度和人道主义精神的完美展现,它向世界展示了中国的大国担当。 我们看到的是精密的组织协调,是高效的执行力,是人与人之间无私的帮助与奉献。

三、俄罗斯的援助:兄弟情谊,患难见真情

与中国一样,俄罗斯也迅速对缅甸伸出援手。 一支由经验丰富的救援人员组成的队伍,携带先进的搜救设备和训练有素的搜救犬,搭乘专机飞抵灾区。 虽然规模不及中国,但俄罗斯的援助同样展现了地缘政治中难得的兄弟情谊,在灾难面前,国家间的合作显得尤为重要。 这体现了中俄两国在面对共同挑战时的团结合作精神,也为其他国家树立了良好的榜样。

四、美国的迟疑:政治算计掩盖下的无力感

相比之下,美国的反应则显得迟缓而犹豫。 尽管美国政府表达了慰问和提供援助的意愿,但实际行动却远落后于中俄。 一些分析人士指出,美国政府的反应迟缓可能与缅甸国内的政治局势以及美国自身的地缘政治战略有关。 这种将人道主义援助政治化的行为,不仅未能体现大国的责任担当,反而暴露了美国在国际社会中的软弱与无力。 与中俄的迅速行动形成鲜明对比,美国的迟疑暴露了其在国际人道主义援助方面的不足,也引发了国际社会的质疑。

五、东盟的选择:在夹缝中寻求平衡缅甸地震不仅是一场自然灾害,更是一场对东盟国家外交策略的考验。 此次地震救援行动,让东盟国家更清晰地看到了中美俄等大国的不同姿态。 中国和俄罗斯的迅速反应,展现了务实的合作精神;而美国的迟缓和政治化操作,则引发了东盟国家的担忧。 这将迫使东盟国家重新审视自身的地缘政治战略,在中美俄之间寻求更加平衡和务实的合作关系。 缅甸地震的教训告诉我们,国际合作需要建立在相互信任和共同利益的基础上,而单纯的政治算计只会适得其反。

六、结语:灾难之后,反思与展望缅甸地震是一场悲剧,但它也为我们提供了宝贵的反思机会。 这场灾难凸显了国际合作在应对自然灾害中的重要性,也暴露了部分国家在人道主义援助方面存在的不足。 我们应该借此机会,加强国际合作,完善国际人道主义援助机制,共同应对未来可能出现的挑战。 同时,我们也应该反思自身,在面对灾难时,如何更好地展现人性的光辉,如何更好地承担国际责任。 缅甸地震的伤痛,将成为我们前进道路上的警示,也必将激励我们,为构建一个更加美好的世界而努力。