2024年3月20日的社交媒体热搜榜上,汪小菲与S家族的新一轮对话截图犹如投入平静水面的巨石。这场持续数年的明星家庭纠纷,早已超越普通八卦的范畴,演变成观察当代社会现象的棱镜。当吃瓜群众们忙着截图转发时,我们或许该换个视角——这些被无限放大的私人对话,究竟折射着怎样的时代症候?

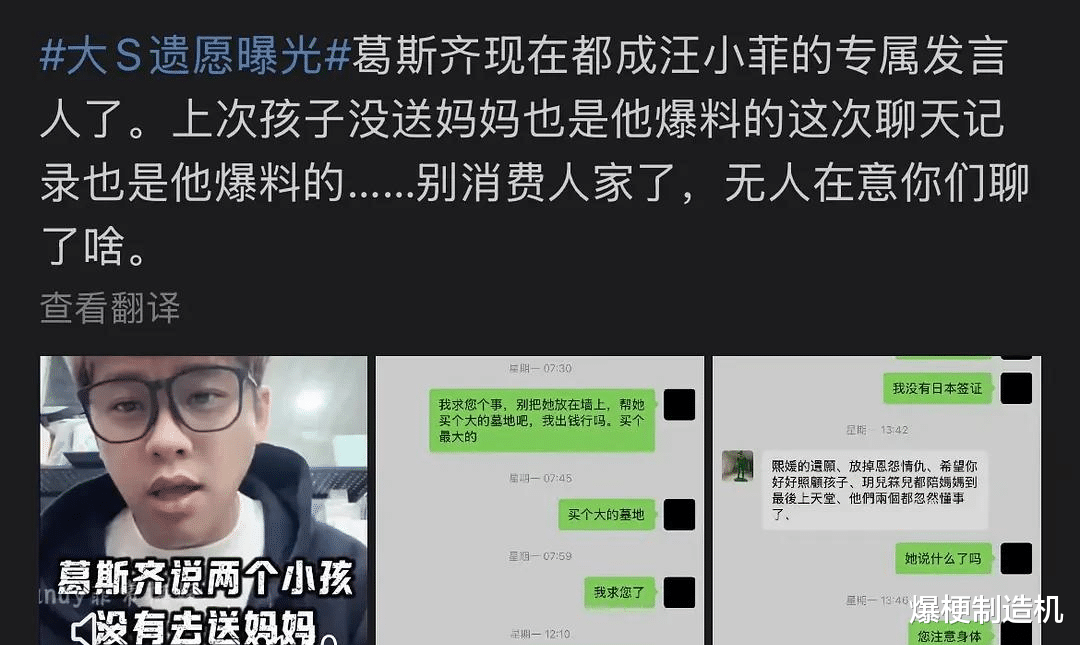

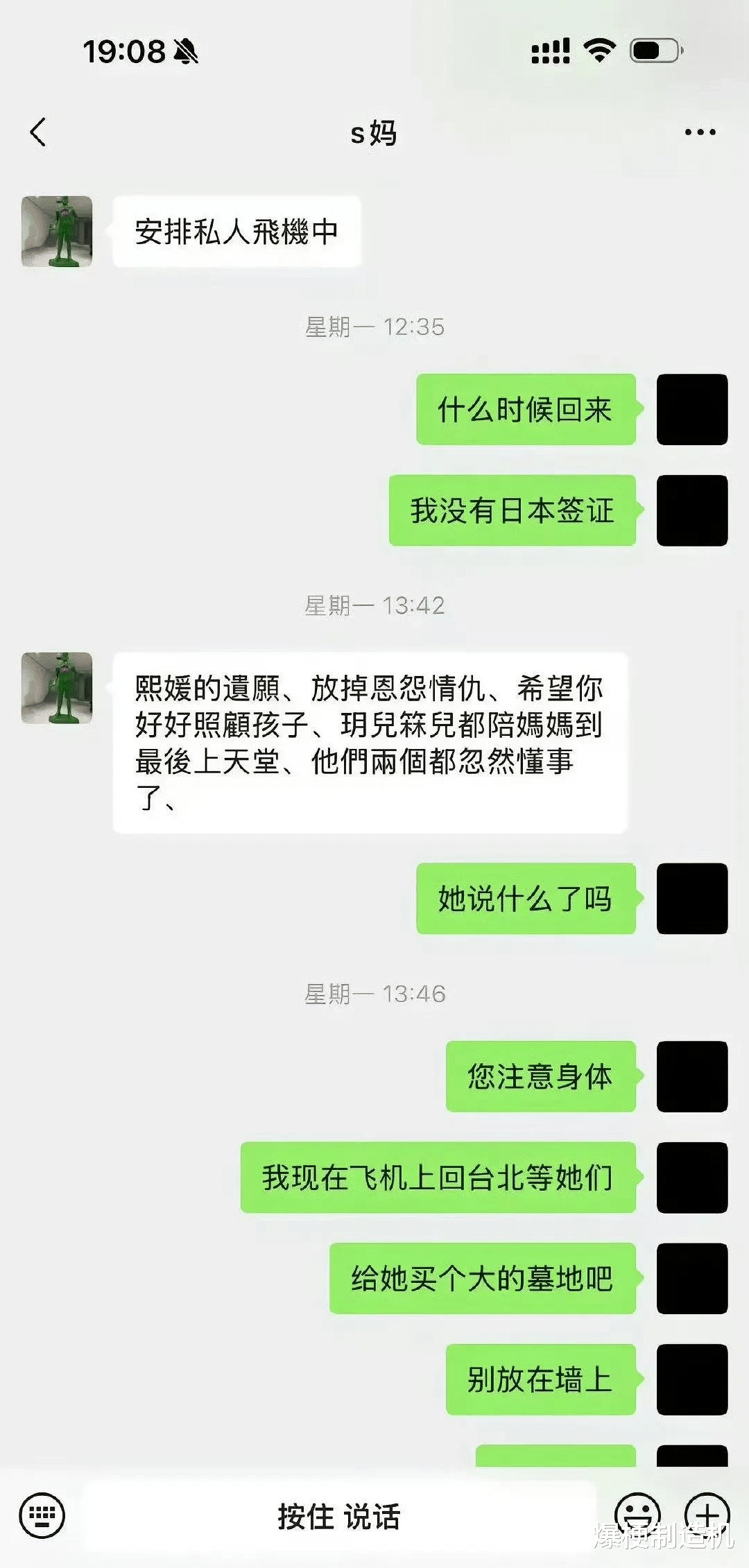

在葛斯齐曝光的聊天记录里,汪小菲对前岳母黄春梅使用的"您"字重复了七次,"求"字出现了四次。这些被截取的对话碎片,就像实验室的细胞切片,在社交媒体显微镜下接受全民检验。但有多少人注意到,这些碎片化的"证据"正在重构着整个事件的叙事逻辑?

2023年《数字传播研究》期刊的调查报告显示,社交媒体时代的信息传播存在"断章取义倍增效应"——被截取的对话片段传播速度是完整对话的3.2倍,且受众自行脑补缺失内容的概率高达78%。这种现象在明星家庭纠纷中尤为明显,去年某顶流离婚案中,被单独截取的"冷暴力"三字就引发了全网情感审判。

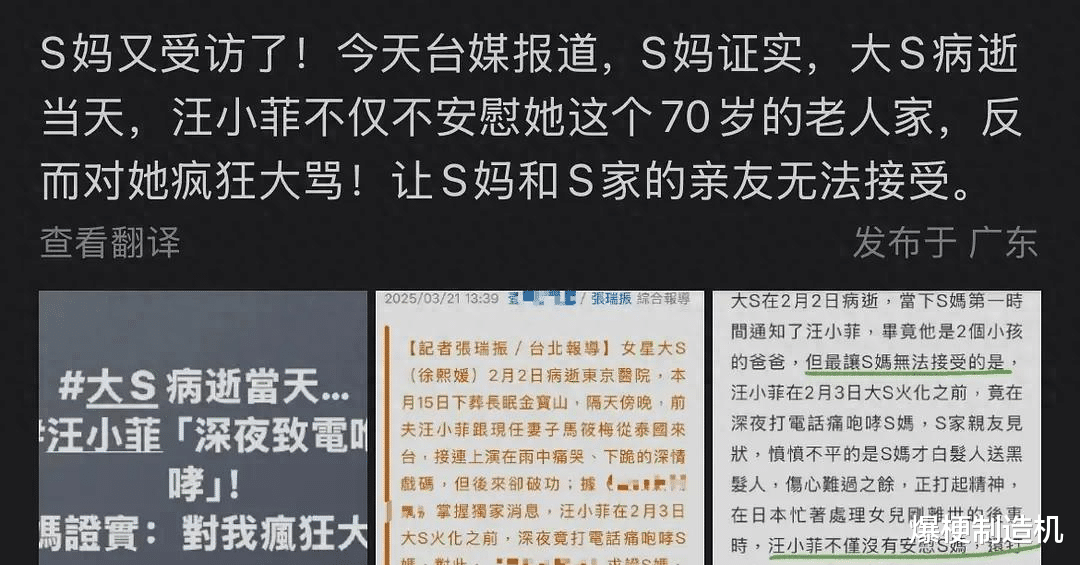

在这场风波中,S妈提到的"徐熙媛遗愿"与马筱梅声称的"未获通知"形成戏剧性对照。当我们围观这些互相矛盾的声明时,是否想过这些碎片化的信息正在拼凑出多个平行宇宙?每个参与者都在构建自己的叙事版本,而公众则像选购剧本般挑选着最符合心理预期的故事线。

在这场成年人的舆论战争中,最该被听见的声音反而彻底沉默。具俊晔抱着大S遗像的画面在网络上疯传时,两个孩子的缺席显得格外刺眼。儿童心理学家李明阳团队2024年的追踪研究发现,父母公开纠纷对7-12岁儿童的心理创伤程度,相当于经历3次校园霸凌事件。

在台北某私立小学,教师张美玲向我们透露:"这两个孩子最近总在美术课上画破碎的心形图案。当其他同学讨论网络上的家庭新闻时,他们会突然跑出教室。"这种细节提醒我们,当成年人忙着在社交媒体上互相指控时,真正承受代价的往往是无法发声的未成年人。

台湾家事法庭的数据显示,2023年涉及名人子女的探视权纠纷中,有67%的案件出现过舆论干预司法的情况。某个令人心惊的案例是,某童星因父母在社交媒体的互相爆料,最终患上创伤后应激障碍被迫退圈。这些冰冷的数据背后,是无数个正在经历"社交媒介化童年"的孩子。

葛斯齐的爆料微博在24小时内获得了82万次转发,相关话题阅读量突破13亿。在这串天文数字背后,藏着条完整的产业链——据《新媒体商业周刊》调查,头部狗仔每条爆料视频的广告分成可达20-50万新台币,而平台方通过话题热度获得的广告收益通常是这个数字的十倍。

在这场注意力争夺战中,每个参与者都成为了内容生产者。汪小菲的"祈求体"对话、S妈的"遗愿说"、马筱梅的"未通知"声明,本质上都是在向公众递送精心包装的信息包裹。传播学者陈薇指出:"当家庭纠纷变成连续剧式的内容产出,所有当事人都不可避免地异化为角色扮演者。"

令人不安的是,某直播平台在事件发酵期间,出现了"汪小菲同款麻六记酸辣粉"的带货链接,销量暴增300%。这种将私人伤痛转化为消费符号的现象,正在模糊公共讨论与商业剥削的边界。我们不得不思考:当我们在直播间抢购"八卦周边"时,是否也在为这种畸形生态添砖加瓦?

结语:重建对话的可能站在台北101大楼的观景台俯瞰,这座城市的霓虹依旧璀璨。那些在社交网络上厮杀的人们,此刻或许正坐在某个咖啡馆里,刷着关于自己的热搜话题。当我们从吃瓜模式切换到思考模式,会发现这场风波早已不是某个家庭的私事,而是整个数字文明时代的隐喻。

或许该重读S妈转述的那句"放掉恩怨情仇",这不是对某个人的道德规劝,而是对围观时代的集体喊话。当我们放下猎奇心态,停止将他人苦难转化为娱乐素材,那些沉默的孩子才能真正被看见,那些被肢解的故事才有可能恢复完整。

下次看到明星家庭的新爆料时,不妨多问自己一句:我们真的需要知道这些吗?这个简单的提问,或许就是重建健康舆论生态的第一块基石。毕竟,在数字化的记忆宫殿里,每个点赞转发都在参与书写这个时代的文明注脚。