“三颗铁钉”:在解放战场上大展身手说起“三颗铁钉”,那可是解放战场上的一段佳话。那时候,它们可不是普通的钉子,而是象征着勇气与智慧的标志。在激烈的战斗中,这三颗铁钉就像三位勇敢的战士,牢牢地钉在了战场上,展现出了非凡的力量。它们帮助战士们克服了重重困难,为胜利立下了汗马功劳。一开始,可能很多人都没想到,这么不起眼的三颗铁钉,竟然能在战场上发挥如此巨大的作用。但事实就是这样,它们凭借着坚韧不拔的精神,成为了战士们心中的英雄。在解放战场上,这三颗铁钉大展身手,让人们看到了它们的实力与潜力。它们不仅帮助战士们取得了战斗的胜利,更在战士们心中留下了深刻的印象。从此以后,“三颗铁钉”就成了战士们口中的传奇,每当提起它们,人们都会肃然起敬。因为它们不仅代表了勇气与智慧,更代表了那种在战场上永不言败的精神。

1946年到1948年期间,东北那边打得不可开交,特别是四平那场攻防战,简直惨得没法说。就在这些硬仗里头,东北民主联军,后来变成了东北野战军,大伙儿都叫它“东野”,碰到了国民党最厉害的部队,特别是那些装备了全套美式武器、训练有素,还自称“国军王牌”的新一军、新六军这些狠角色。这时候,“东野”开始有计划地用上了一种新的步兵组队和进攻方法。

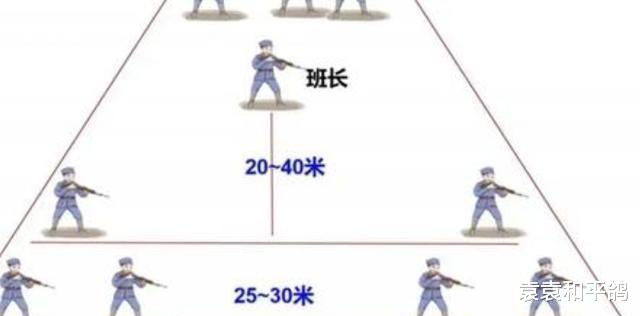

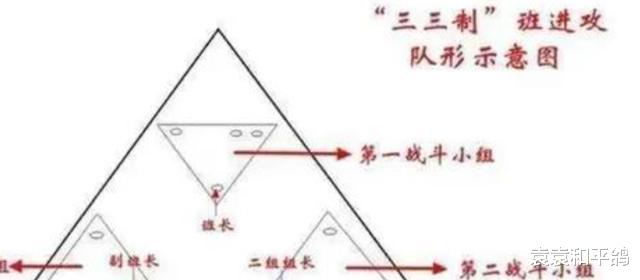

这种打法的关键是编组清晰:步兵班是主干,被分成三个小队,每队大概三个人。攻打的时候,这三个小队会散开,摆成一个“品”字形的阵型往前冲。

各小队得隔开点儿,大概几十米的样子,这样既方便大家瞅瞅情况、聊聊天、互相帮衬着开枪,又能躲着点儿敌人,特别是炮和机枪的猛攻。这样一来,就能少挨炸,少被扫射,不会出现“一炮下去全报销”或者“一梭子子弹扫倒一片”那种惨况。

这种打法真是让人捉摸不透,一会儿散开,一会儿又聚拢,让国民党军队头疼不已。他们平时都是对付那种人多势众、排得密密麻麻的敌人,防御火力也都是按这个来布置的。结果现在碰到这种灵活的战术,简直手忙脚乱,左支右绌,吃了大亏。

林彪,那时候是东北民主联军的总头儿,在回顾了四平保卫战还有后面那些仗之后,特别点赞了一个三人小组打法。他说,每个这样的小组就像是根超尖的“钢钉子”。他强调啊:“这三个人的小组,得跟三根钢钉子似的,一个个都能单独使劲儿,狠狠地扎进敌人堆里,撕开口子,打出条路。可到了关键时候,他们又能紧密合作,配合无间,就像一个铁打的三角形,牢不可破,一块儿把敌人的反击和防线给打得稀巴烂。”

在东北野战军里,“三三制”战术被大力推行,同时他们进行了大量有针对性的严格训练。训练特别注重实战模拟,尤其是夜战和近战,着重锻炼班组长独自指挥和战士们主动配合的能力。这种战术上的新尝试和进步,是东北野战军战胜敌人的一大关键手段。

朝鲜战场的极致之战:冰火交融的考验在朝鲜战场上,有一场战斗被铭记为真正的巅峰对决,它仿佛经历了冰与火的双重洗礼。那时,战况异常激烈,双方都拼尽全力,战火连天,硝烟弥漫。在这片被炮火摧残的土地上,战士们经历着生死考验,他们的勇气和决心如同烈火般炽热,无畏前行。而与此同时,严寒的天气也如同冰冷的考验,战士们在冰雪中坚守阵地,用血肉之躯筑起钢铁长城。他们的坚持和毅力,就像那寒冷的冰雪,坚不可摧。这场战斗,是冰与火的交融,是勇气与毅力的较量。它见证了战士们的英勇无畏,也铭记了那段历史的沧桑巨变。在朝鲜战场上,这场战斗无疑是最具代表性的巅峰之作,它让人们永远铭记那段峥嵘岁月。

要是说解放战争是“三三制”战术慢慢变厉害和变得更好的“练手场”,那紧接着的抗美援朝战争,肯定就是这战术碰到的最难熬的“冰火大考验”。这场战争把“三三制”战术推到了打仗时的顶峰,让它的名声传遍了全世界,成了它的“成名战”。

1950年11月底到12月中旬,长津湖战役打得那叫一个激烈,简直就是“三三制”战术在超烂天气里,跟装备精良的敌人硬碰硬的经典例子。那时候,负责东线打仗的志愿军第9兵团,包括第20、26、27军,那真是急匆匆地就上战场了。他们穿的还是华东那边薄薄的冬装,就这么赶赴朝鲜去战斗了。

他们迎战的是美军中的顶尖部队,装备好、战斗经验丰富的海军陆战队第1师和陆军第7步兵师的一部分,同时还遭遇了朝鲜北部山区刺骨的寒冷,气温骤降至零下三四十度。在那时候,后勤补给几乎断绝,因为严寒导致的冻伤减员比战斗伤亡还要多,条件极其恶劣。但第9兵团的战士们,靠着像铁一样坚硬的决心和机智多变的打法,毅然决然地向敌人发起了冲锋。

说起志愿军第27军80师239团4连去打美军步兵第7师31团,就是那个“北极熊团”的事儿,在11月27日晚上,那时候天气冷得要命,大雪纷飞。4连的士兵们,三个人组成一个小组,就这么悄悄地摸向敌人的阵地,开始往里冲,发起攻击。

他们借着黑夜的掩护,加上风雪呼啸和复杂地形的帮忙,分成小组,分批悄悄地靠近美军的防线。战斗一开始,各个小组并没有挤在一起,而是刻意拉开距离,通常每组之间相隔20到30米,有的甚至更远,这样既能互相支援,又不容易被敌人一下子全端了窝。

当美军那边亮晃晃的照明弹嗖地一下飞上天空,把雪地照得雪亮雪亮的时候,咱们那些身经百战的志愿军战士,立马就会找弹坑、石头、大树啥的躲起来,或者直接往地上一趴,跟雪地合为一体,尽量不让人发现。等照明弹一灭,黑夜又罩下来,他们就像被憋足了劲的弹簧,嗖的一下跳起来,继续猛往目标那儿冲。

美军那边的大炮和迫击炮虽然挺猛,但打那些分散开、跑得快的小目标时,总是抓不准,火力也就没那么管用了。好多活下来的美军士兵在后来写的书里,都说搞不懂这种打法,都是带着害怕的心情说这是“人海战术”,还说志愿军战士就像“突然从地下冒出来的一样”,“像雪地上的鬼影子”,哪儿都有,根本挡不住。可实际上,这可不是不顾死活地往上冲,那是靠着严格的纪律、训练、勇气和小组配合,用的“三三制”战术,特别厉害。

丛林勇士:仨散兵智斗炮兵连在茂密的丛林中,上演了一场惊心动魄的战斗。不是大规模集团军的对决,而是三个散兵,靠着智慧和勇气,居然把整整一个炮兵连给打垮了。这三个战士,虽然人数不多,但个个都是硬汉。他们在丛林中灵活穿梭,利用地形优势,与炮兵连展开了周旋。炮兵连虽然装备精良,人数众多,但在狭窄的丛林里,大炮却成了累赘,根本施展不开。这三个散兵,凭借着对地形的熟悉,一次次巧妙地躲避了炮兵的轰击。他们还利用丛林中的树木、岩石等障碍物,设置陷阱,引诱炮兵进入伏击圈。炮兵连一时间被打得晕头转向,根本找不到北。最终,在三个散兵的巧妙布局和英勇战斗下,炮兵连被迫撤退,丢下了大量的武器装备。这场战斗,让所有人都见识到了这三个散兵的厉害,他们用自己的行动证明了,在战场上,智慧和勇气往往比人数和装备更重要。

1962年11月18号,那天在新疆军区步兵某团9连,有个副班长叫庞国兴,他跟着队伍在中印边境西边的班公洛地区执行任务,目的是要绕到印军后面去。战斗打得挺激烈,也挺乱,因为地方不熟、天黑,再加上突然跟印军打上了照面,结果庞国兴和他的两个战友王世军、冉福林,一不小心就跟大部队走散了。

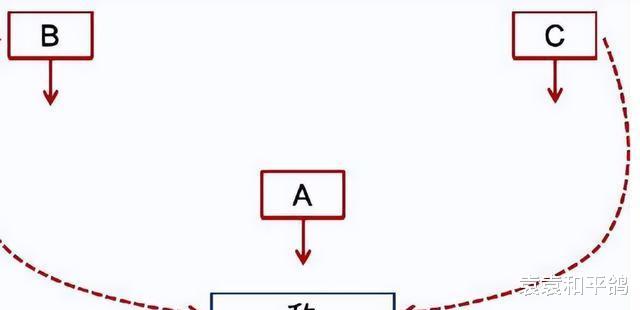

在不清楚敌人情况,周围可能全是印军埋伏的危险地带里,那三个人没得任何帮手,基本上就是靠直觉,飞快地按照平时训练和真刀真枪打仗时早就记得滚瓜烂熟的“三三制”战术规矩,自个儿组成了一个临时的战斗小队。庞国兴因为经验多一些,又是副班长,所以他自然而然地就成了这个小战斗队伍的头儿和指挥官。

在接下来的十多个小时,庞国兴、王世军和冉福林这三个解放军战士,靠着出色的个人本领、紧密的团队合作和超强的战斗意识,在印军防守的地盘里大显身手。那地方地形特别复杂,树啊草啊特别多,听说他们一直打到了敌人后方15公里远的地方。他们进行了好多场聪明又勇敢的战斗。

最让人惊叹的战绩是,他们竟然连续撞见了印军悄悄部署的两个炮兵窝点。尽管印军炮兵人数远超过他们,但他们毫无胆怯,采取了机动的打法,冷不丁地就发起了冲锋,顺利端掉了这两个给解放军后续队伍带来巨大隐患的炮兵窝点。而且,他们还缴获了7门火炮,其中有榴弹炮,外加一大堆弹药和军事物资。

最终,经历了一系列让人惊叹不已的激战后,他们总算是找到了回主力部队的路。庞国兴小组“三个小兵干掉印军一个炮兵营”的传奇故事,很快就在全军传开了,成了解放军打仗历史上一个以少胜多、灵活应变的经典例子。“三三制”战术强调的就是,就算上头指挥没了,基层的小分队也能自己看情况、主动出击、配合默契地打仗。

不解之谜:为啥“东方魔术”那么难模仿?为啥说“东方魔术”是个让人琢磨不透的谜团,还那么难复制呢?这事儿确实挺有意思。咱们说的“东方魔术”,那就是有股子特别的魔力,让人看了就忘不了,可要想学个一模一样,嘿,那可比登天还难。你说这魔术吧,它到底有啥不一样?其实啊,就是那股子神秘感和独特的手法,让人看了觉得新鲜又好奇。东方魔术里的那些个技巧,可不是一朝一夕就能学会的,得靠长时间的磨练和领悟。而且啊,就算是学会了手法,那股子韵味和气质,也是模仿不来的。再说说为啥难复制。一来呢,这魔术讲究的是创新和个性,每个魔术师都有自己的风格和特色,你要是一味地模仿别人,那不就失去了自己的灵魂了嘛。二来呢,这魔术还得靠天赋和感觉,有些人天生就对魔术有感觉,一点就透,可有些人呢,就算再怎么努力,也总觉得差点意思。所以啊,“东方魔术”为啥难以复制,说白了就是因为它有独特的魅力,有深厚的底蕴,还有那股子让人琢磨不透的神秘感。要想真正掌握它,可不是那么容易的事儿。

“三三制”打法在战场上真的超给力,战果特别耀眼,连美国西点军校那些大牌军校都把它当成经典案例来研究。挺逗的是,虽然这战术听起来不难懂,但外国军队却很少能学着做,更别提用得好了。这里面的门道,真该好好琢磨琢磨。

张桃芳这位志愿军里的狙击高手,亲身经历过上甘岭那场大战,他靠442发子弹打下了214个敌人,战绩超群。他说了句话,点出了重点:“三人小组,最重要的就是心有灵犀。”这种信任和理解,是大家长期一起训练、打仗、生活磨出来的,也是“三三制”小组能够配合默契、打得好的根基。

说起来,不少西方国家的军队,尤其是二战以后的美国大兵,他们更加倾向于使用高科技的通讯玩意儿来指挥和配合。无线电联系确实又快又方便,不过这样一来,大家就容易变得离不开它,结果底下的士兵在通讯出毛病或者战场情况复杂的时候,应变能力和自个儿配合打仗的能力就下降了。

就像那个在硫磺岛战役里打过硬仗的美军上尉约翰逊说的实话:“中国士兵打仗,就好像他们脑子里想的是一模一样的事儿,可我们呢,一旦离了步话机,就不知道咋办了。”美军到了越南战场,也试着学那种步兵小组打法,但不怎么管用。说到底,还是因为他们的指挥方式太死板,根本跟不上那种讲究“不出声也能配合好”的战术核心。

“三三制”战术不仅要求士兵素质高、配合默契,还对军队的指挥系统,特别是怎么培养基层士官,有着很高的标准。林彪在东北野战军推行这个战术时,着重指出:“班长得顶上半个排长,组长也得顶上半个班长。”反观二战后的西方军队,他们更看重技术兵种的培养,基层士官虽然技术很牛,但在单独指挥和小范围战术运用上,就没那么多实践机会了。

到现在这个时候,尽管战争的样子跟以前大不一样了,高科技武器一个接一个出现,但“三三制”里头的灵活应变、协同作战、重视基层战斗力的主要思路,还是非常值得咱们学习。就像2018年朱日和那场演习,解放军有个合成旅试着把“三三制”用到数字化步兵班里,给三个人的小组配上无人机、狙击手和智能榴弹发射器这些新玩意儿,这样一来,他们不光保持了以前战术的灵活性,还加上了新的科技力量。