"今年清明,我在直播间看到有人给爷爷‘刷火箭’。"95后非遗博主小杨的这句话,瞬间冲上热搜。当Z世代开始用数字蜡烛代替纸钱,用VR全景扫墓代替跋山涉水,这个传承了2500年的节日,正在经历前所未有的嬗变。

很多人不知道,清明原本是个"三合一"节日。

就像现在的"双十一"融合了光棍节和购物节,唐代人把寒食节的冷食、上巳节的踏青,统统打包塞进了清明这个"文化大礼包"。这种智慧至今仍在延续——2008年国家将清明定为法定假日时,数据显示当年祭扫人流较往年增长37%,而踏青旅游预订量暴涨215%。

老辈人常说:"清明不戴柳,红颜成皓首。"可如今写字楼里的白领,更熟悉的是星巴克的樱花特饮,而不是门楣上的柳枝。

但有些传统却在以新形式复活:

- 杭州某汉服社团连续5年举办"清明游春会",去年吸引超3万年轻人参与

- 电商平台上,手工青团销量年增长45%,00后买家占比达62%

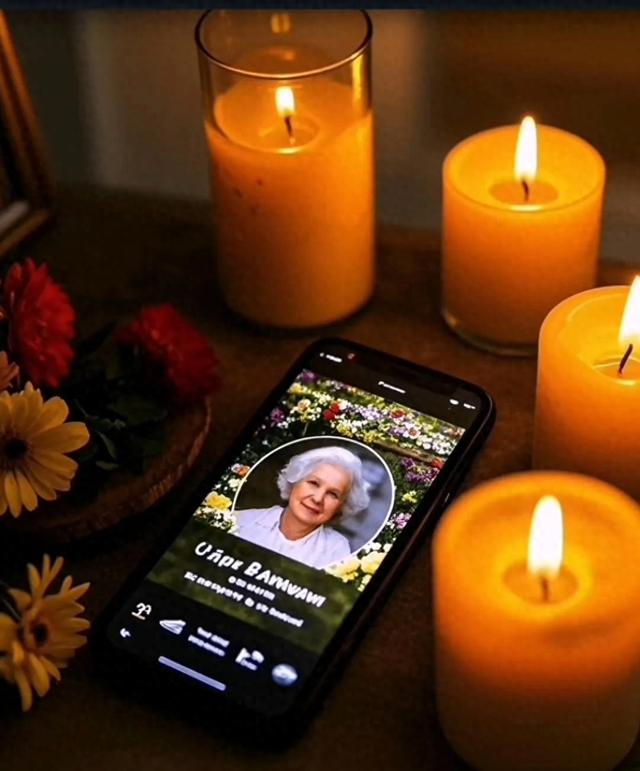

- "云祭扫"小程序用户突破5000万,其中30岁以下用户占58%

笔者曾亲历一场特别的清明祭扫——在南京雨花台烈士陵园,孩子们用3D打印技术复原英雄面容。这种"科技+人文"的混搭,恰如这个时代的清明写照。

当我们讨论该不该取消烧纸时,可能忽略了更深层的文化命题:如何在钢筋水泥中延续"天人合一"的哲学?抖音上#清明诗词挑战#播放量破10亿次的现象或许给出了答案——传统从未远去,只是换了件衣裳。

作家冯骥才说过:"清明节是中国人的心灵瑜伽。"在这个AI都能写悼词的时代,我们更需要这种"心灵瑜伽"。无论是扫码献花还是亲手培土,重要的是那份"慎终追远"的敬畏之心。

从介子推的寒食到如今的低碳祭扫,清明始终是中国人连接生死、沟通天地的精神纽带。当95后开始用数字技术守护传统,或许这正是文明传承最动人的模样——就像清明时节的雨,古老却永远新鲜。