当举国上下都在为民企重新“上桌”振臂欢呼时,另一个重要的声音却显得有些许平静。

就在2月10日,国务院常务会议审议通过了《2025年稳外资行动方案》,并于19日正式公布,一共4个方面20条措施。

源中国政府网

方案中,有6个字让我记忆深刻:

“稳存量,扩增量”

据不完全统计,这已经是去年至今,国家层面关于研究和部署外资相关事宜的第7次会议了。

原因相信大家也知道,比如2024年我国实际使用外资金额8262.5亿元,同比下降27.1%等。

这些声音,也让不以民营经济见长的上海再次被推上了风口浪尖。

加上身处长三角,江浙两省尤其浙江以民营见长,杭州科技六小龙的诞生,令上海的现状显得略微尴尬与紧迫。

01

外资在上海前行的脚步没有停歇

近日,在上海外资界,有两个大项目,相信很多人已经耳熟能详了。

没错,正是特斯拉和丰田的两个“超级工厂”,这里我就不过多赘述。

但如果留意最近的各种讯息,其实我们还会发现另一个现象:

“加码”上海的外资企业远不止这些。

先说一个很多人耳熟能详的名字:卡尔蔡司。

提到这个品牌,很多人的脑海里会联想到镜片,验光,德国老品牌等关键词。

就是这家低调的外企,在今年2月初对外宣布,将在上海自贸试验区,通过购地自建的方式,建设大中华区总部综合园区。

整个项目光基建的投资额预计超6亿元人民币,占地约60亩。

卡尔蔡司能不断加码的背后,离不开中国市场的高速业绩增长。

根据公开披露的信息,“2022/23财年,品牌在大中华区营收突破135亿元人民币,同比增长22%,在2023/24财年达到了152亿元人民币。”

再比如,外资证券私募:宽立私募,在去年底完成备案登记,落子上海。

机构背后的势力,是由世界3大“量化巨头”之一的Aspect Capital(宽立资本)全资控股,最新的管理规模超过90亿美元。

我同时回溯了一下2024年新增的9家外资私募机构,起码有5家选择了上海。

此外新设立的6家外商独资公募基金,超半数的外资控股券商也纷纷落户魔都,城市的金融中心地位可见一斑。

除了在新能源汽车、光学光电、金融等领域逐步加码外,还有近日在上海楼市频频崭露头角的新加坡、印尼等南亚资本势力也颇为亮眼。无论从商业收购到宅地土拍,都有上述这些外资的身影。

再比如,雅诗兰黛新上任的全球总裁兼首席执行官司泰峰,把第一次国际商务访问的首站放在上海。

有一点是我们不可否认的,上海用几十年打下来的外资底子是真的相当扎实,而这个基本面,也为它在国际上发声带来天然的优势。

为了更清楚的看到外企在上海的新增布局,我对近期一些相关信息做了整理。

不难看出,外资在上海的动作其实并没有停止不前,这当中既有在上海深耕多年后,选择继续加码,也有首次带领新的资本入沪布局。

02

外资家底过厚

成了上海头上的“双刃剑”

也正因为上海外资家底过厚,舆论就直接把它推到了“外资撤离中国“的风口浪尖。

但如果我们仔细去拆解对比一些数据,会发现上海属实有点“冤”。

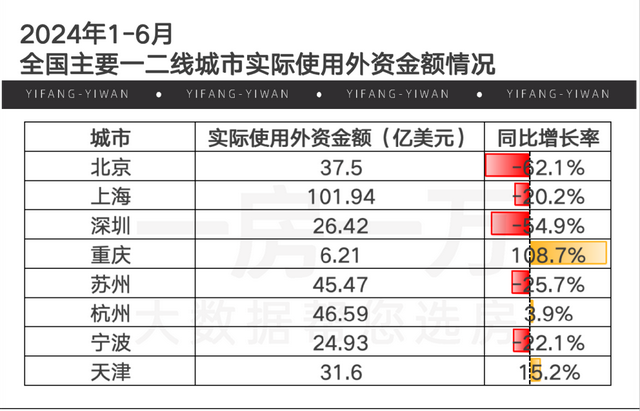

比如把上海的使用外资金额放在各大一、二线城市之间对比。

同为一线城市,上海对外资的实际使用金额可谓一骑绝尘,几乎于北京的3倍、深圳的4倍,反映出上海外资底子的厚实。

但从涨幅情况来看,三个一线城市中,上海的同比跌幅其实是最小的,北京相较于2023年1-6月下降超6成,深圳的降幅超过一半。

而上海20.2%的降幅,甚至比二线的苏州和宁波都小。

再来看看去年一整年的数据对比。

北京2024年实际利用外资72.3亿美元,与23年137.1亿美元相比下降47.3%,深圳同比下滑29.5%,上海同期降幅约为26.6%。

无论哪一个时间切面,城市维度,上海的降幅都显得非常“克制”。

盘子大,降幅小。

这对于拥有7.5万家外企,全国排名第一的上海而言,稳住如此庞大的外资基本盘,是真的非常不容易了。

我们把视角放的更大一些,从全球的角度来看,外资投资的趋弱并不是中国、上海特有的。

根据去年发布的《世界投资报告2024(中文版)》,“剔除部分中转效应后”,一个直观反映全球跨国投资行为的指标:FDI,2023年相较2022年下滑了约10%。

再看另一个数据,不久前由联合国贸易和发展组织发布《全球投资趋势监测》显示,外国直接投资下降了8%(排除通过欧洲中转经济体的流动影响)。

这份报告同时还指出,在发展中经济体内,亚洲作为一直以来外国直接投资的最大接收方,投资流入下降7%,高于发展中经济体2%的整体跌幅。

所以无论从世界范围还是到国内城市之间,外资投资的趋弱几乎成了近两年的BGM。

当我们看完这些后,再来回看上海的那些数据,是否会对这座城市平添几分宽容与理解?

03

有些外企在悄悄“民企化”

适者生存。

简单四个字却道出如今多少外企的生存困境。

由于过去国内各行业的迅猛发展,又恰逢近两年的消费快速萎缩,让产能过剩不仅成了国内企业要面临的挑战,同样也摆在大量外企面前。

去卷,去抢占市场份额?还是接受行业洗牌,缩减成本?甚至退出市场?

这样的趋势下,外企渐渐分裂出各种动作。

有人曾对过去10年,机构评选出的最佳雇主TOP30中,外企数量的占比做了统计。

不难看到,它的下滑,甚至早在2020年之前。

源外企观CHA

在国内本土品牌、技术,雨后春笋般崛起之下,不少外企早就开始面临巨大的挑战。

像民企一样去卷,悄悄在一些外企中开始蔓延(这点我从身边两位身处外企的闺蜜身上已经嗅到了)。

和一位在大型外企从事了十多年技术岗的友人攀谈时,他讲述了个人眼里,关于外企这些年的变化,我做了一个总结:

1、外企是否会民企化,取决于行业种类,这会直接影响总部是否让中国区独立运营,典型代表如金拱门。

2、对大多数行业来说,国产替代品越来越多,外企不卷不行,比如汽车行业,那些越重视国内销售,轻视开发的外企,本地化趋势越强。

3、消费降级和产能过剩的趋势下,单靠过去的外资品牌效应已经很难和本土品牌竞争了,这也是不少外企调整策略的原因。

最后,这位老外企人还不忘提一句:不少外企选择不在国内投入太多资金,只保证基本运营,本质上还是不愿意放弃中国市场,静观其变。

在很多媒体上,近年来关于外企撤离中国的言论往往出现一边倒。

但如果我们调整好情绪来看,外企的离开,同样意味着国内品牌崛起,高性价比的产品不断挤压外资的生存空间。

经济下行只是一个催化剂,加速了人们对洋品牌的各种“祛魅”。

当然,外资对经济仍然极其重要,但当国内市场正在经历产业结构调整和优化时,外企也无法独善其身。

根据官方披露的信息,今年1月我国制造业和高技术制造业实际使用外资占比较2024年底分别提高了2.6%和0.8%。

这当中,医药制造业和科技成果转化服务业实际使用外资分别增长68.4%和23.9%。

像前文中的卡尔蔡司、特斯拉、丰田等外资的不断加码,实则也顺应着国内产业结构的调整。

作为外资存量大户的上海,过去积存下来的外企产业既是优势,也是巨大挑战。

如何在产业结构调整下,稳住基本盘,又能吸引增量的优质外资,或许我们对上海要给予更多的宽容和信心。

本号发布的原创数据、图表、文章等信息的版权由公众号运营公司独立所有,并受法律保护。转载必须注明出处,否则构成侵权,我司有权依法追究侵权方的法律责任。