第二类 情感信物

《蒙古秘史》记载,铁木真少年时期和札木合互换髀石结为“安答”。札木合把一个狍子的髀石给了帖木真,换回了帖木真灌铜的髀石,结盟兄弟永示友好。说明不管是黄金家族还是其他蒙古部落的人,都认同髀石有见证兄弟盟誓的信物作用。不管这个嘎啦哈是骨头的,还是灌了铜的。

“其始为安答也,铁木真十一岁时,札木合赠铁木真以公狍髀石,铁木真以铜灌髀石交为安答,于称安答之斡难河冰上击髀石时为安答焉。”

这种用嘎拉哈作为兄弟结义信物的做法竟然在古希腊也存在,古希腊就存在两位好友分别保留嘎啦骨切开后的一半以提醒友谊长存。这种两半的嘎啦称为lispai(λῐ́σπος)。

这种嘎拉哈在表达深挚情感信物的做法,不仅体现在男人之间的友谊中,也体现在男女爱情之中。清代祁韵士在《西陲要略,厄鲁特旧俗纪闻》中说:“厄鲁特人婚之日,婿与女共持一羊髀石拜天地日月”。由此可见,嘎啦哈不但是友谊坚如磐石的信物,也是新郎新娘深情的吉祥幸福信物。所以,电视剧《猎狼人》中的花翻子脖子上挂着的嘎啦哈,才会成双成对,另一个也一直在自己的心上人的那边。在北方一些地区有一种说法,新娘娘家陪的嫁妆中,有一对装衣物的木箱,在装衣物之前要先用红布铺在衣箱底上,然后用嘎拉哈压住四角,再装衣物。在这里,嘎拉哈再次与新娘、与新婚的风俗关联。

这个晚间所举行的沙恩吐宴,是女方家设的第二道宴。席间,新娘新郎、嫂子和姑娘们先唱《沙恩吐宴歌》,“之后女方祝词家手端一只大木盘,快步上场,盘内装有红布包裹的羊嘎拉哈和一大块肥羊胸脯肉。羊嘎拉哈被弹向桌中,席上众人哄抢嘎拉哈”。

在这个环节,沙恩(嘎拉哈)象征了儿女联姻。

在科尔沁婚礼风俗中,也有沙恩宴抢沙恩的环节,女方最后终归会将沙恩给与男方,因为待到举行拜天大礼时,以夫妻双全、儿女满堂著称的主婚父(为新娘分发及料理婚事的老人),还等着用这块“沙恩吐”骨为新娘分发绾头,把一对新人的头发联结起来之后,这一对男女的生命才算是真正地联系在一起,成为白头偕老的结发夫妻。嘎拉哈作为情感信物的意义就显露无遗了。

这种嘎拉哈在情感上的见证作用,在西方也屡见不鲜。在古希腊,人们在占卜时会将一套嘎啦骨掷在地上,再根据点数解读神谕。这种骨占被认为在未婚女性间尤其流行,这类似一种问姻缘的风俗。以爱神为名的最佳掷法“维纳斯”(或“阿芙洛狄特”)可能就源于嘎拉哈骨占在年轻女性间风行。

公元前350年古希腊陶器上就有妇女与嘎拉哈的画面。见下图所示:

这件雕塑也曾经被借展到了苏州博物馆。在苏州博物馆《古希腊人:运动员、战士和英雄》特展信息中,如此介绍这件作品:

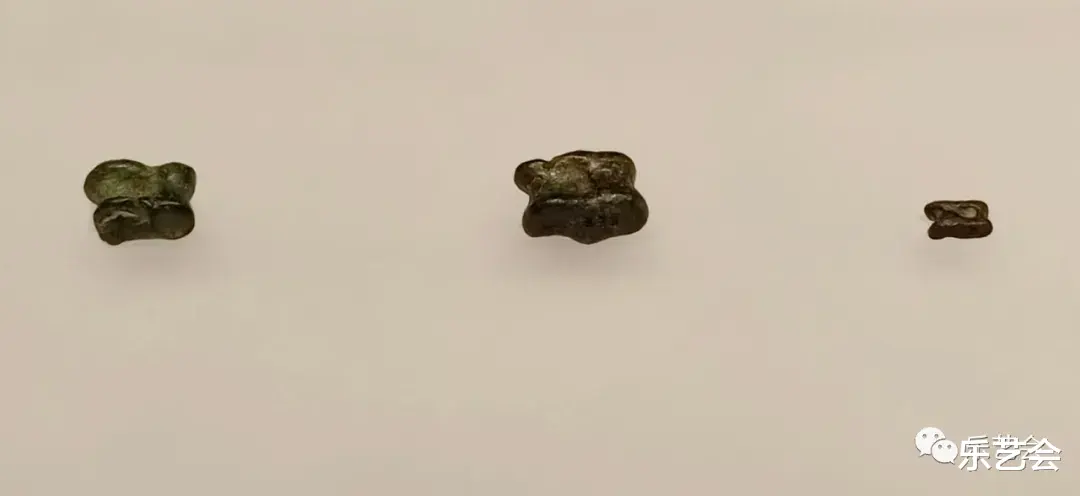

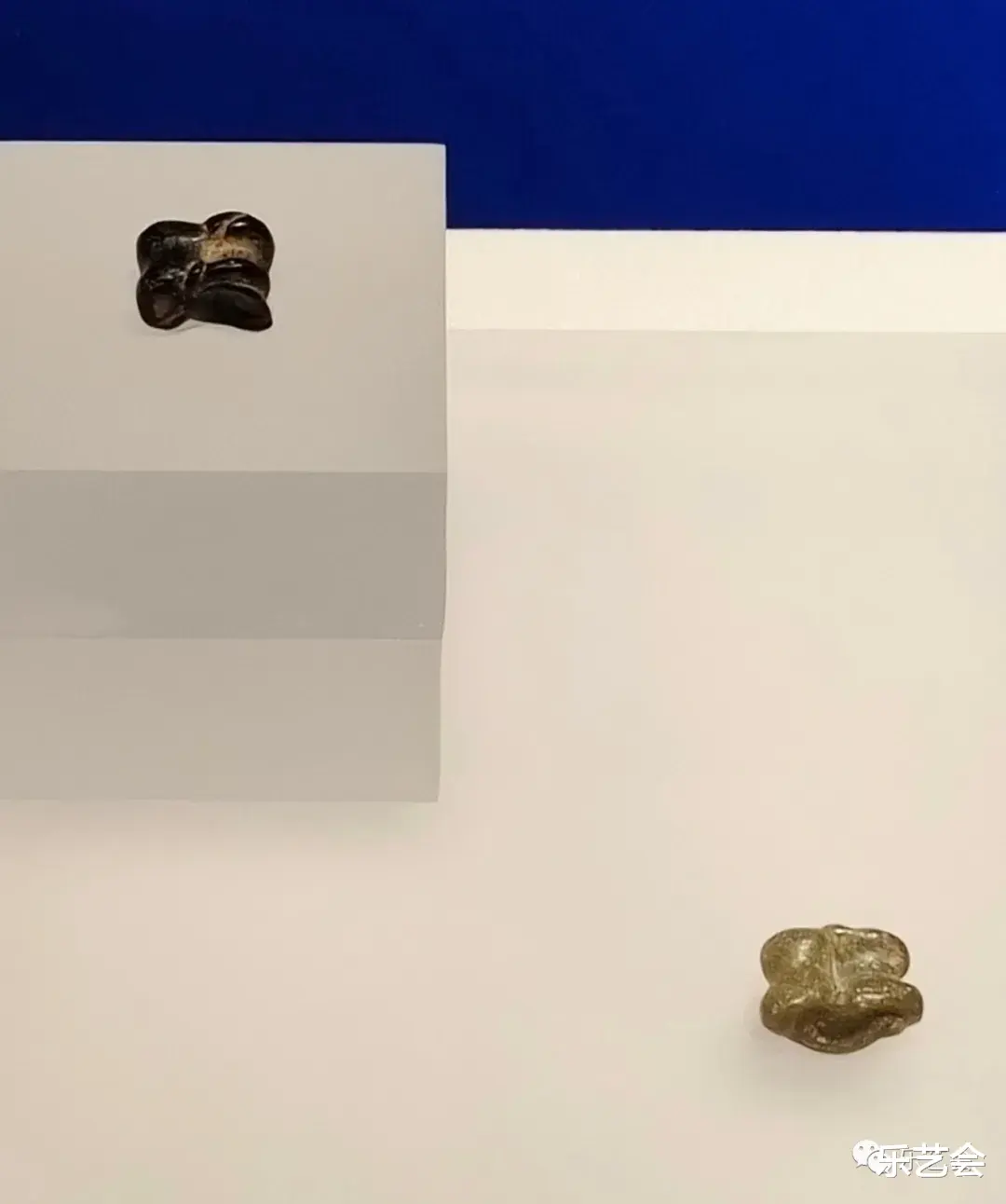

大英博物馆有一件小型雕塑,高约21厘米,出土于意大利那不勒斯古城遗址,距今已有2300多年的历史。该雕塑塑造了两个女子,她们蹲在地上,手里还拿着什么东西,后来专家们经过研究发现,女子手里的东西是动物的关节骨,说明了她们正在玩一种游戏,即“拐骨”游戏。专家们表示,“拐骨”游戏历史悠久,最早在古希腊时期就十分流行,而且也曾出土一些“拐骨”。

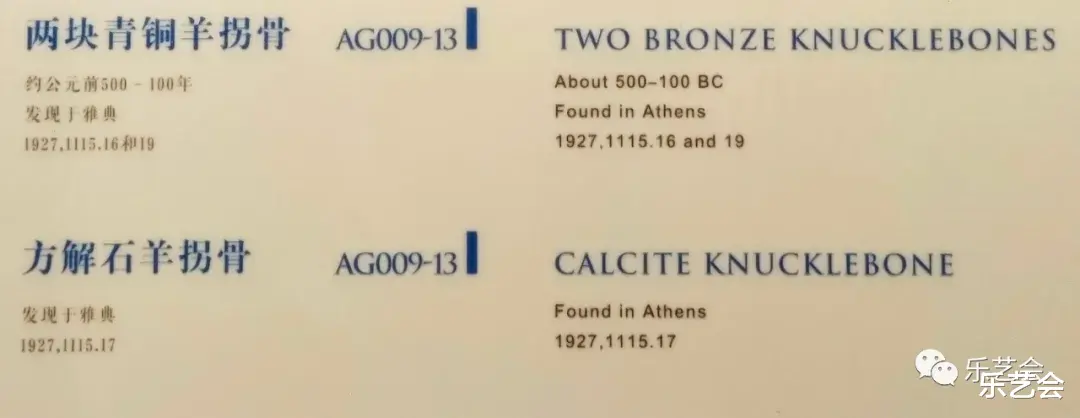

同时,展览中还展出了三枚嘎拉哈,两枚的材质是铜,一枚为方解石。

从展品的文字解释我们可以知道,这两个妇女的嘎拉哈游戏不是一般的玩耍,而是一种有着爱情运程测试意义的投测,所以也就是前述的“阿芙洛狄忒之投”,在这里,嘎拉哈与爱情、占卜都紧密关联起来。

这种“阿芙罗狄忒之投”,据说可以预测投掷者结婚的几率。以至于当时有人建议把这些放在未婚女性的坟墓里,希望她们能在来世找到爱情。下图中给了大英博物馆四世纪的雕像中的女性一个特写,我们可以清晰看到她们分别一手持几个嘎拉哈,而另一手持一枚嘎拉哈,似乎在准备做投掷。见下图所示: