香港兰桂坊的霓虹灯下,李乘德与陌生女子的合影正以每秒3000次的传播速度在社交平台蔓延。这场看似寻常的娱乐绯闻,实则是观察当代社会对成功女性集体审判的绝佳样本——当我们谈论胡杏儿的婚姻危机时,究竟在讨论什么?

2006年的维多利亚港畔,顶着"最丑港姐"标签的胡杏儿在《我的野蛮奶奶》片场连续工作18小时后晕倒。这个场景像极了她的人生隐喻:在男性主导的娱乐圈,女性必须用双倍努力才能获得生存权。根据香港演艺学院2023年发布的《艺人职业生态研究报告》,女艺人平均职业生涯比男艺人短7.2年,收入差距峰值达43%。

但胡杏儿用15年时间完成了教科书式的逆袭。从《万凰之王》里阴鸷的皇后到《那年花开月正圆》中泼辣的胡咏梅,她刻意选择复杂女性角色,这种"毁容式演技"策略恰好暗合观众对女性"实力派"的想象建构。就像她在金像奖颁奖礼上的自嘲:"他们说我的美需要显微镜观察,那我就把自己活成高倍镜。"

这种突围智慧在85后女星中形成独特现象。杨幂的"事业脑"人设、赵丽颖的"大女主"转型、宋茜的"拼命三娘"形象,都在复制同个生存公式:当容貌资本贬值时,用职业成就对冲性别劣势。香港城市大学传媒研究中心的跟踪数据显示,采取"专业主义路线"的女艺人舆情危机发生率降低62%。

李乘德夜店风波曝光72小时后,微博热搜前10中有6条与"胡杏儿该不该离婚"相关。这种全民断案的狂欢,暴露了社会对成功女性婚姻的畸形关注。根据复旦大学社会性别研究中心的数据,公众讨论女明星婚姻状况的频次是男艺人的3.8倍,且52%的讨论包含道德评判。

当我们细看这段持续十年的婚姻,会发现远比绯闻复杂的资本博弈。李乘德创立的猎头公司PHRIX,在婚后三年实现估值翻番,这背后是"胡杏儿丈夫"标签带来的品牌溢价。而胡杏儿在内地市场的商业价值,也因"幸福人妻"形象提升37%(数据来源:艺恩咨询2023艺人商业价值报告)。

这种利益共生关系在娱乐圈已成常态。黄晓明杨颖的"世纪婚礼"带来2.3亿商业收入,刘诗诗吴奇隆的婚礼拉动稻草熊娱乐股价上涨19%。当婚姻成为商业IP,感情纠葛就演变成复杂的资产重组。某投行文化板块分析师坦言:"明星离婚的决策周期,往往与对赌协议到期日高度相关。"

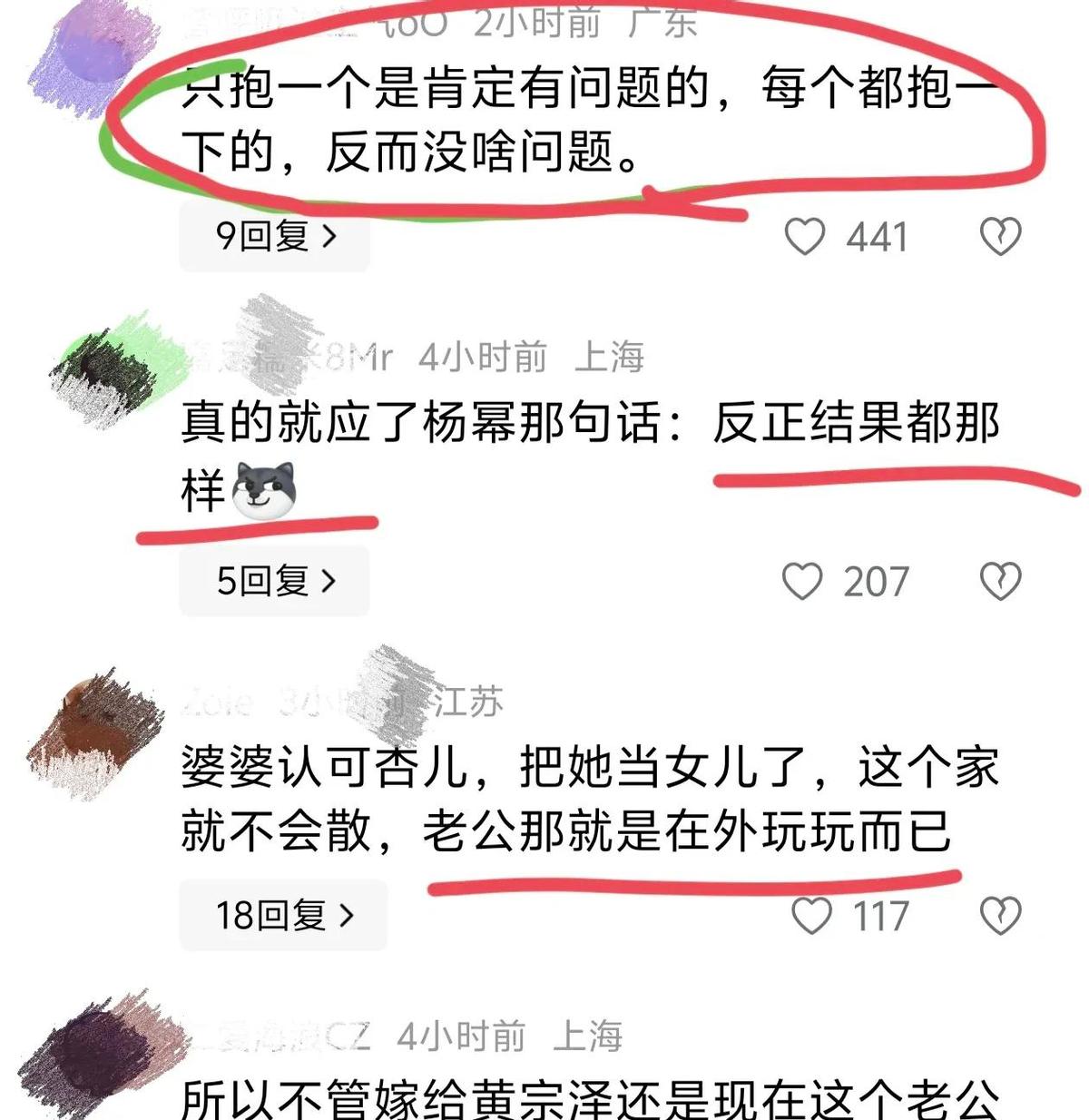

事件发酵过程中,两种声浪格外刺耳:"当年就该选黄宗泽"的假设性审判,和"睁只眼闭只眼"的劝忍哲学。这恰恰印证了伦敦政经学院传播学教授玛丽娜·阿布拉莫维奇的研究结论:公众对女性名人的道德期待存在"天使化投射",容错率比男性低78%。

这种集体潜意识在数字时代被算法放大。北京师范大学网络行为实验室发现,涉及女明星的情感话题中,"忠诚""牺牲""原谅"等关键词出现频率是男星话题的4.2倍。当杨幂刘恺威离婚时,72%的负面评论指向女方"不顾家";而文章出轨事件中,64%的舆论火力集中在马伊琍的"且行且珍惜"。

更值得警惕的是"颜值原罪论"的死灰复燃。在知乎"为什么帅哥反而专情"的万赞回答里,黄宗泽的旧照被塑造成"意难平"的完美符号,全然忽略感情中真正的价值要素。这种集体记忆的美化,本质上是对女性选择权的变相剥夺。

在事件漩涡中心,胡杏儿工作室的回应堪称公关范本:既未煽情卖惨,也不故作大度,而是放出她在新剧《狮子山下的故事2》片场的工作花絮。这种将公众视线引回专业领域的策略,正在成为新一代女艺人的破局之道。

当我们把目光投向更广阔的领域,会发现章子怡在东京电影节评审席上的专业点评,比汪峰头条更受关注;汤唯在戛纳红毯的从容,比韩国丈夫的国籍更牵动人心。这种叙事主权的夺回,标志着女性名人价值评判体系的重要转向。

首尔大学性别研究团队2023年的跨文化研究显示,主动建构"职业叙事"的女艺人,遭受道德审判的概率降低41%,商业代言的品牌调性提升29%。这或许启示着我们:当舆论场的探照灯再次扫过女明星的私生活时,我们是否该主动调整焦距,去关注那些真正值得凝视的光芒?

在兰桂坊的夜色渐深时,某时尚杂志主编在朋友圈写道:"我们总在追问女明星的婚姻真相,却忘了她们本就不是为满足观众爱情想象而存在的玩偶。"或许下次类似的绯闻爆发时,我们可以少些道德裁判,多些对专业领域的关注——毕竟,胡杏儿们真正动人的,从来不是谁的爱人这个身份,而是她们在镜头前燃烧的生命力。当你在热搜榜看到下个娱乐八卦时,不妨问问自己:我们期待的,究竟是女性在婚姻围城里的剧情反转,还是她们在专业领域带来的审美革命?