日本对中国三国时期(220-280年)的书写堪称“极致考据派”。据日本中学历史教材《新しい歴史教科書》记载,三国历史被纳入“东亚古代文明交流”章节,其篇幅远超同时期的罗马帝国,甚至细化到战役地图与人物关系图。例如:

诸葛亮与五丈原的“神化”:日本教材不仅标注诸葛亮病逝的五丈原位置,还引用《三国志》原文“星落秋风五丈原”,将其塑造成“忠义与智慧的象征”。这一叙事与日本战国时代推崇的“军师文化”形成呼应,江户时期《三国演义》的日译本《通俗三国志》更推动三国故事成为日本民间文化的一部分。

“三国热”的现代延续:日本教科书中对赤壁之战、官渡之战的战术分析,常与日本战国合战(如川中岛之战)对比,强调“以少胜多”的军事智慧。横山光辉的漫画《三国志》更被列为课外推荐读物,形成“教科书+流行文化”的双重历史传播。

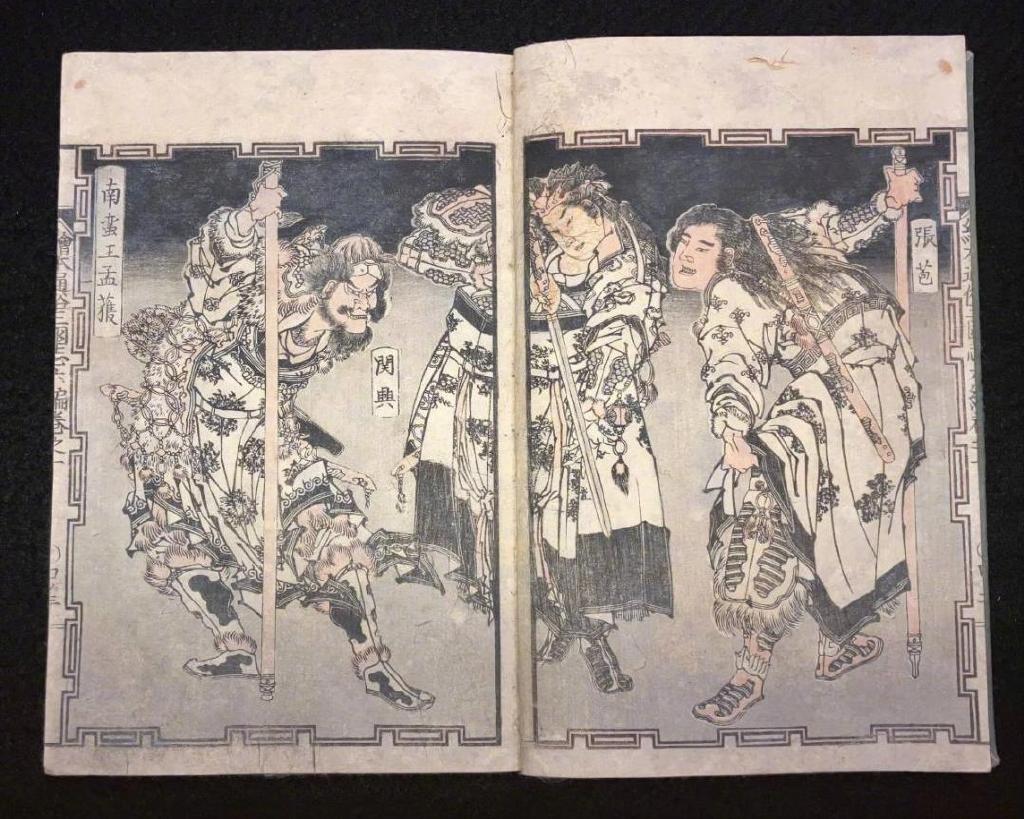

韩国画师三国演义图

文化心理溯源:日本学者内藤湖南曾提出“文化中心移动论”,认为三国时期是中国文化从黄河流域向长江流域扩散的关键阶段,而日本通过吸收这一时期的文化,奠定了自身“东亚文明继承者”的身份认同。二、韩国教科书:模糊叙事与“去中心化”相较于日本,韩国教科书对三国时期的描述呈现“战略沉默”。在韩国现行初高中历史教材中:

地缘视角下的“边缘化”:三国被纳入“古代东亚国际关系”框架,但笔墨集中于高句丽与中原王朝的互动,例如公孙度割据辽东时与高句丽的摩擦,而对魏蜀吴的内部纷争仅以“中国分裂时代”一笔带过。

争议性回避:韩国学界长期存在“高句丽归属论”,部分民间声音主张“高句丽是韩民族政权”,但教科书为避免争议,仅称“高句丽与中原王朝存在复杂关系”,未直接关联三国。

日本的“代入式书写”:日本将三国历史视为“东亚共同文化遗产”,通过细节还原实现文化共鸣。这种叙事既源于历史上对中国典籍的尊崇(如《三国志》为日本“六国史”编撰范本),也暗含对本国战国时代英雄叙事的投射。

三国历史在日韩教科书中的不同命运,揭示了一个深层命题:历史书写从不是对过去的复刻,而是当下价值观的镜像。日本以“考据”为桥嫁接文化认同,韩国以“沉默”为盾守卫史观独立,二者虽路径迥异,却共同印证了历史教育的终极使命——在真实与阐释之间,寻找文明对话的支点。

参考文献[1] 日本《新しい歴史教科書》、韩国《中学国史》教材内容对比分析[2] 内藤湖南《中国史学史》:三国文化对日本中世社会的影响[3] 金容燮《东亚历史教育的冲突与融合》,首尔大学出版社