在北伐战争激烈的背景下,周福成领导的东北军第6旅第17团在河南与国民革命军进行了残酷的交锋。面对强敌,周福成如何在政治和军事的双重压力下寻找生存与胜利的可能?下面小史就带大家一起了解一下。

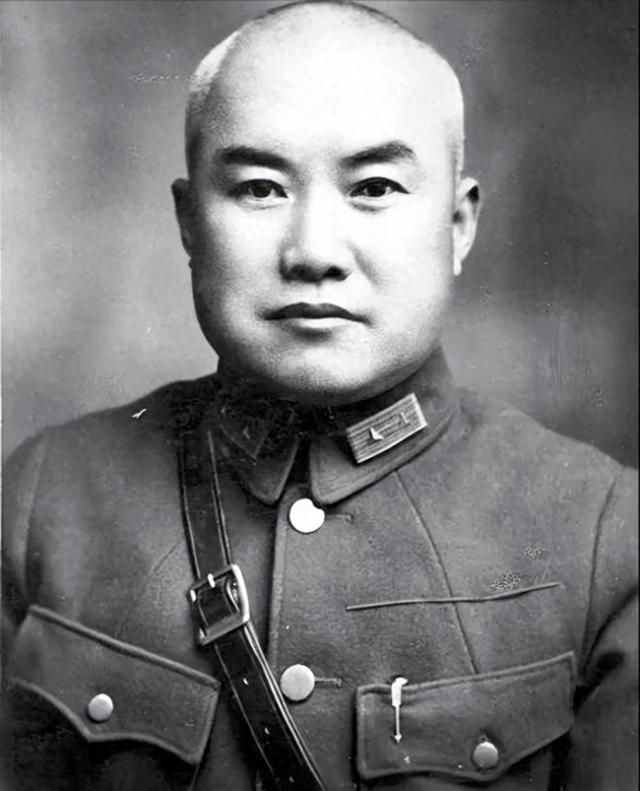

周福成

1898年周福成出生在辽宁省灯塔市的一个偏远山村,是保定陆军军官学校第九期步科的毕业生。1927年在北伐战争期间,周福成担任东北陆军第6旅17团团长,与国民革命军在河南地区进行了激烈的对抗。1928年12月,随着东北地区政权的变更,周福成历任多个职务,包括东北边防军第6旅44团团长、第13旅639团团长,及后来的独立第29旅旅长。

九一八事变后,东北军遭受了巨大的打击,失去了故土,并在接下来的岁月里,一直处于被边缘化和忽视的状态。一度自信和强大的军队,面对严峻的现实后,昔日的锐气和士气已经大不如前,许多士兵感受到深刻的疲惫与无力。尽管装备先进,但他们显著缺乏作战的决心和意志,这直接导致了连续的作战失利。战争的胜败往往取决于士气,当军队的斗志丧失,即便装备再精良,也难以发挥应有的战斗力。

第53军在调至武汉后,尤其面临了严重的水土不服问题。这支部队原本习惯于北方的干燥气候,一到湿热的武汉,不少士兵因此生病,非战斗因素导致的减员数目甚至超过了战斗伤亡,这大大削弱了他们的战斗效能。同样,西北军也面临着类似的困境。对比其他部队依然能在相似的困难中保持良好表现,53军的表现显得尤为令人失望。

万福麟

万福麟将军作战风格偏向保守,总是试图保存实力,这在某些情况下有助于维持军队的生存。但在战局紧张之时,他的反应往往缓慢,未能有效地调整战略。然而,到了战争最为关键的阶段,万将军终于做出了果断的决策,与敌军进行了殊死的战斗。

1938年10月,当日军波田支队向阳新推进,几乎切断了53军的退路,眼看无路可退,万福麟决定孤注一掷。此时的他抛弃了以往的保守,采用了激进的战术——在每个战斗地点坚持一天的激战后迅速撤离,以此消耗敌人的战斗意志并扰乱其作战节奏。部队被划分为多个小队,从侧翼和后方发动游击攻击,这种策略虽然代价高昂,但有效地阻碍了敌人的进攻。

在这场长达近一周的战斗中,53军面对日军的猛烈攻击,不得不抵御波田支队的连番攻势。敌人曾试图使用燃烧弹来清除我方小规模部队,但湿重的天气使得燃烧弹效果大打折扣,反而产生的浓烟为53军提供了临时的掩护。虽然最终不得不撤退,但此次防守成功迫使日军暂停了进一步的推进。

图片来源于网络

尽管付出惨重,53军在战后人员锐减,仅剩下不到三分之一的兵力,但这场战斗仍然为他们赢得了尊重与荣誉。随着战争的持续,原本隶属于53军的六个师在武汉会战期间遭受重创,作战效率急剧下降。尤其是91师的临时调动,使得整个军队的结构更加臃肿,资源更为紧张,指挥结构的问题也愈发明显。

战后,为了解决显露的指挥问题,部队进行了一系列精简和调整。万福麟被调任为第20集团军的副总司令,虽然这一职位名义重大但实权有限。他的离开后,周福成接任53军指挥权,面对的是一个士气和力量都在衰退的部队。周福成意识到,如果不能及时获得强有力的支持,53军将面临更大的风险。因此他决定与陈诚建立合作关系。两人虽然保定军校出身,年级不同,但这种背景赋予了周福成在与陈诚交流中的优势。

在1942年,随着战争的激烈进行,第53军在周福成的领导下被迁移到云南,并被纳入中国远征军的编制之中,归属于霍揆彰指挥的第20集团军。霍揆彰,作为黄埔军校出身的中央军人物,是陈诚的亲信,属于强大的“土木系”。

卫立煌

当时卫立煌已经替代陈诚,担任中国远征军的总司令,深知中央军部队指挥上的难题。为了强化作战力,卫立煌将大量美式装备分配给第53军,使其得以升级为甲种军。这份特殊关照让周福成对卫立煌充满了深刻的感激之情。

到了1943年,霍揆彰企图利用自己的黄埔背景和中央军身份,试图吞并第53军。然而卫立煌坚定地保护了周福成,多次驳回了霍揆彰的企图。为了防止潜在的内部冲突,卫立煌将第53军调配至黄杰指挥的第11集团军。

1944年,第53军在滇西战场上展现了出色的战斗力。尤其是在腾冲战役中,周福成带领的部队负责攻克东城,这场激战中国民党部队虽损失重大,达九千人,但成功消灭了超过三千名日军。11月,周福成继续领导第53军参与了龙陵的收复战役,随后前往中缅边境的畹町地区,与郑洞国的部队会合,成功打通了中印交通线,实现了滇西地区的完全收复。

合照

随着1945年5月抗日战争的胜利接近,周福成被选为国民党中央候补执行委员。战后,他带领第53军前往越南接收日军的投降。值得注意的是,在当时国民党的十三个美械军中,第53军是唯一由杂牌军组成的,这完全依赖于卫立煌的政治支持。

1947年4月,随着解放战争的爆发,周福成带领第五十三军返回东北参加战斗。7月,他被任命为第八兵团司令,兼任第五十三军军长及嫩江省主席,主要驻守在沈阳。在这一兵团中,还包括由蒋经国组建的青年军第207师,由于这支部队的特殊背景,周福成并不直接指挥它。

次年1月,陈诚在东北的半年努力未能控制局势,蒋介石随后指派卫立煌接替东北的最高军事职务。在这种复杂的指挥体系下,卫立煌发现难以有效指挥部下的各部。同时,郑洞国在长春也面临着极大的困境,而廖耀湘的第九兵团则直接服从蒋介石的指令,因此卫立煌实际可控的部队只剩下周福成的第五十三军。

蒋介石和卫立煌

1948年4月,周福成被任命为松江省主席,同时兼任省保安司令。10月,他又被卫立煌任命为沈阳守备兵团司令。这一年周福成在北平读大学的女儿飞往沈阳见他,并告诉他国民党在东北的局势已经岌岌可危,建议他领导起义。周福成对此感到极大的愤怒,甚至威胁要枪毙自己的女儿,最终由副官将她送回北平。

在卫立煌离开东北前,他劝说周福成放弃第五十三军的军长职务,但周福成坚持不退让。之后,他的老上司万福麟也离开沈阳,临行前告诫周福成要谨慎行事,但周福成装作不理解其言下之意。这时他的副军长赵镇藩却已经在暗中策划叛变,暗示如果周福成仍不明白,下次应直接向万福麟询问清楚。

同年10月,周福成进一步被提升为沈阳守备兵团司令官。在这个职位上,他的责任更为重大,需要确保沈阳在激烈的辽沈战役中的安全。然而尽管形势危急,他所在的阵地却岌岌可危。

11月1日当中国人民解放军庄严地进入沈阳这座古老的城市,为这片土地揭开了新的篇章。得知解放军即将到来的消息,赵国屏深感抗战的最后一刻已不可挽回。面对不可抗拒的解放潮流,他做出了明智的选择——放弃抵抗,转而支持解放军的行动,以确保过渡的平和。

他立即向他指挥的五十三师下达了命令,要求部下在与解放军接触时采取静观其变的策略,避免任何冲突。因此当解放军顺利进入沈阳时,几乎未遭遇实质性的抵抗,这一过程验证了先前对和平解放沈阳的乐观预期。

赵国屏在关键时刻阻止了蒋介石先前下达的焚烧城市的极端命令,确保了沈阳城的安全与完整。解放军的平稳接管进一步巩固了他们对城市的控制。同时人们对已经逃离的周福成能否逃脱正义的制裁持怀疑态度。命运的轮回是否会让他找到真正的安息之地?

显然答案是否定的。尽管多数国民党军官选择了不抵抗,仍有少数决定奋起反击。当解放军的连长黄达宣和指导员苏福林进入市区,经过世合公银行时,他们立刻注意到守卫士兵的异常,心生疑虑。他们谨慎前进,密切观察每一个角落,似乎能洞察其中隐藏的秘密。

围困世合公银行时,突然出现的几位国民党高层显得尤为突兀,其中竟包括已经被认为逃离的周福成。周福成的出现无疑给这场围捕增添了剧情的紧张。被捕后的周福成辩称自己在策划起义,但解放军的及时行动打断了他的计划。黄达宣审视着周的装扮,内心明白这不过是想在混乱中逃脱的伎俩。

周福成和他的随从在遭遇解放军时,并未选择抵抗,而是选择了投降。鉴于此,解放军将他们暂时看作投诚者,带回城中待命。

从11月1日的黎明开始,沈阳的新篇章随着解放军的号角而开启。至次日清晨,沈阳的政权交接已圆满完成。这座城市的解放,不仅是战略胜利的象征,也预示着整个东北解放的彻底。随着解放的喜讯传遍,沈阳市民纷纷走上街头庆祝这一历史时刻,他们的脸上洋溢着自由的喜悦。

到了3日,为庆祝沈阳的和平解放,东北野战军举办了一个盛大的庆功宴,表彰那些在关键时刻选择支持解放军的国民党将领。这些将领的选择虽未决定战局,但显著减少了无谓的牺牲。

在宴会上周福成的出现让所有人都感到意外。林彪邀请他参加,还特别将他安排在尊贵的位置上。这种待遇让周福成感到惊讶,同时也有些羞愧。他在宴会上回顾自己的选择,心生后悔,若知道会有这样的结局,或许他早就选择了不同的道路。

1953年3月,周福成最终获得释放。彼时他首次公开表达了自己在当年决定不起义的真正原因。他坦言自己的决定大多基于对卫立煌深刻的个人忠诚,以及对可能背叛的自我认知的恐惧。尽管从个人情感的角度,这种基于人情和感恩的行为是可以理解的,但从更广阔的历史和伦理视角看,这种决定显得过于狭隘,不应被提倡。

废话连篇