文|小彭的灿烂笔记

编辑|小彭的灿烂笔记

声明:本文陈述内容参考的“官方信息来源”,均赘述在文章末尾,感谢支持。

【前言】“时代到处是惊涛骇浪,你埋下头,甘心做沉默的砥柱;一穷二白的年代,你挺起胸,成为国家最大的财富。你的人生,正如深海中的潜艇,无声,但有无穷的力量。”

这是“感动中国”2013年度人物颁奖典礼上,对黄旭华的颁奖词。

而如今,这位为中国核潜艇事业奉献一生的巨匠,却永远地离开了我们。

2025年2月6日20时30分,中国第一代核潜艇工程总设计师黄旭华,因病医治无效,在湖北武汉逝世,享年99岁。

人们纷纷发文悼念,表达对这位“核潜艇之父”的敬重与不舍……

那么他的离去,对中国科技界会造成哪些损失呢?黄旭华一生又获得了哪些荣耀呢?

【神秘的30年:从被秘召进京开始】

【神秘的30年:从被秘召进京开始】1958年,国际形势波谲云诡,拥有核潜艇,成为了中国打破核威胁、维护国家安全的关键。

就在这一年,34岁的黄旭华,时任一机部船舶工业管理局设计二处潜艇科科长,突然接到了一个神秘的电话,通知他火速前往北京开会,却并未告知具体内容。

抵达北京后,他才知晓自己被选中参与国家最高机密,核潜艇的研制工作。

和他一样被秘密召集的,还有来自全国各地的28位舰船领域的精英,他们共同组成了“核潜艇总体设计组”。

彼时的中国,在核潜艇领域完全是一片空白,既没有相关技术,也没有任何经验可供借鉴。

西方国家对核潜艇技术严密封锁,使得中国的研制之路从一开始就布满荆棘。

而黄旭华,作为总设计师,面临的不仅是技术上的难题,还有生活与情感的巨大考验。

为了严守国家机密,他不得不隐姓埋名,从此与家人断了联系。

在长达30年的时间里,他仿佛人间蒸发,家人不知道他身在何处,在做什么,甚至连父亲去世,他都没能回去奔丧。

这种骨肉分离的痛苦,常人难以想象,可黄旭华却默默承受,将对家人的思念深埋心底,全身心投入到核潜艇的研制中。

正如他自己所说:“对国家的忠,就是对父母最大的孝。”

【白手起家:铸就深海利剑】

【白手起家:铸就深海利剑】在当时,核潜艇的研制是一项极为复杂且艰巨的系统工程,涉及众多学科领域,技术难度堪称世界级,国外的技术封锁,使得黄旭华团队只能从零开始摸索。

他们没有先进的计算机辅助设计,就用算盘和计算尺进行海量的数据计算;没有现成的图纸和模型可供参考,就通过拆解一个从国外偶然获得的核潜艇玩具模型,结合从国外浩瀚报刊杂志中搜集、分析、整理出的零散资料,一点点拼凑出核潜艇的设计思路。

黄旭华深知,核潜艇的研制不能闭门造车,必须要整合各方力量,协同作战。

他运用系统论思想,坚持“在综合上发展就是创新”“综合出尖端”的科研设计思路,大力倡导常规技术系统集成的科学设计理念。

在他的带领下,来自全国26个省市的1200多个单位,齐心协力、大力协同,共同攻克了核潜艇研制的七大关键技术,也就是史称的“七朵金花”。

包括核动力装置、水滴线型艇体、艇体结构、发射装置、惯性导航、水声和通信等关键技术。

这每一项技术的突破,都饱含着无数科研人员的心血与汗水,是他们夜以继日、不懈奋斗的成果。

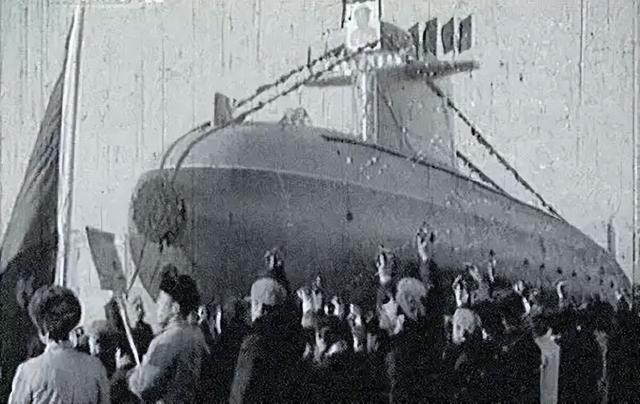

1970年12月26日,这是一个注定被载入史册的日子。在黄旭华和同事们的不懈努力下,中国第一艘攻击型核潜艇顺利下水,它犹如一条沉睡苏醒的巨龙,在深海中蓄势待发。

1974年8月1日,这艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列,中国海军也由此跨入了“核时代”。

这一伟大成就,让中国成为继美、苏、英、法之后,世界上第五个拥有核潜艇的国家,极大地提升了中国的国际地位和国防实力。

从此,中国拥有了捍卫国家海洋权益的坚实后盾,在国际舞台上有了更加强有力的话语权。

【花甲痴翁的无畏】

【花甲痴翁的无畏】1988年,对于中国核潜艇事业来说,是至关重要的一年。

这一年,中国第一代核潜艇迎来了首次极限深潜试验,这是对核潜艇性能和安全性的终极考验。

极限深潜试验,是核潜艇研制过程中最危险、最关键的环节之一。

潜艇在深海中,要承受巨大的水压,每下潜一米,压力都在增加,一旦出现任何问题,后果不堪设想。

当时,美国“长尾鲨”号核潜艇在进行极限深潜试验时,因事故沉没,艇上129人全部遇难,这一惨痛的事件,让参试人员的心理压力达到了顶点,不少人甚至写下了遗书。

在这生死攸关的时刻,64岁的黄旭华做出了一个惊人的决定,他要亲自参与深潜试验。

他深知,作为总设计师,自己的责任不仅仅是设计出核潜艇,更要确保它在各种极端情况下的安全可靠。

他的这一决定,不仅是对自己设计的自信,更是对全体参试人员的鼓舞。

他说:“我是总设计师,我要为这条艇负责到底,我必须下去。”

试验当天,黄旭华身着潜水服,与艇员们一起登上了核潜艇。

随着潜艇缓缓下潜,海水的压力越来越大,艇身发出“嘎吱嘎吱”的声响,每一声都揪着人们的心。

黄旭华却镇定自若,他密切关注着各种仪表数据,不时与艇员们交流,给他们加油打气。

当潜艇下潜到极限深度时,所有人都屏住了呼吸,紧张的气氛弥漫在整个潜艇内。

而黄旭华,眼神坚定,指挥若定,仿佛在告诉大家:“我们一定能成功!”

最终,核潜艇成功完成了极限深潜试验,安全浮出水面。

那一刻,整个潜艇内爆发出热烈的欢呼声,艇员们激动地拥抱在一起,喜极而泣。

黄旭华也露出了欣慰的笑容,他用自己的行动,向世界证明了中国核潜艇的卓越性能,也为中国核潜艇事业的发展奠定了坚实的基础。

这次极限深潜试验的成功,意义非凡,它不仅标志着中国核潜艇技术达到了世界先进水平,更让中国海军拥有了真正的“深海杀手锏”,极大地增强了中国的国防实力和国际影响力。

而黄旭华,这位花甲痴翁,用自己的无畏勇气和坚定信念,谱写了一曲壮丽的英雄赞歌。

【功成身退,精神不朽】

【功成身退,精神不朽】黄旭华的一生,是成就卓著、熠熠生辉的一生,他先后荣获1978年全国科学大会奖这些荣誉,之后还取得诸多荣耀。

而面对这些至高无上的荣誉和丰厚的物质奖励,黄旭华却始终保持着淡泊名利的心态。

他将党和国家给予的表彰奖励,看作是对中国核潜艇事业的肯定,而非个人的荣耀。

他深知,核潜艇事业的成功,离不开每一位科研人员的辛勤付出,自己只是这个伟大团队中的一员。

怀着对国家和社会的责任感,他先后向科研、科普、教育机构捐献自己的奖金逾2000万元。

2021年10月,他捐资1100万元设立“黄旭华科技创新奖励基金”,旨在激励更多优秀人才投身科研事业,为推动装备研制事业创新发展贡献力量。

他用实际行动诠释了什么是无私奉献,什么是家国情怀。

不仅如此,黄旭华还十分关心青少年的成长,他多次走进大中小学,为学生们作报告、科普知识,将自己的亲身经历和宝贵经验分享给下一代。

他用自己的故事,激励着青少年们树立远大理想,培养爱国情怀,努力学习科学知识,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

在武昌区中山路小学,他设立了“黄旭华院士科技教育中心”,为孩子们打开了一扇通往科学世界的大门,让他们在心中种下了科学的种子。

【结语】

【结语】黄旭华虽然已经离开了我们,但他的精神却永远不会磨灭。

他的爱国精神、奉献精神、创新精神和担当精神,将永远激励着后人在追求科学真理的道路上奋勇前行。

他就像一座灯塔,照亮了我们前行的方向,让我们明白,在实现国家富强、民族复兴的征程中,个人的力量虽然渺小,但只要心怀家国,无私奉献,就能汇聚成无穷的力量,创造出伟大的奇迹。

参考资料:

参考资料:大河报在2025-02-07关于《痛悼!中国第一代核潜艇工程总设计师黄旭华逝世,享年99岁》的报道

界面新闻在2025-02-07关于《中国“核潜艇之父”黄旭华去世》的报道