2018年加州尔湾市的社区文化节上,一个系着围裙的亚裔女子正在熟练地包着春卷。当有人认出这是《大宅门》里的李香秀时,谢兰下意识用沾着面粉的手挡住脸——这个动作像极了剧中李香秀初进白府时用衣袖遮脸的局促。这种跨越时空的肢体记忆,恰似她人生剧本的隐喻:在舞台与现实间反复横跳的表演者。

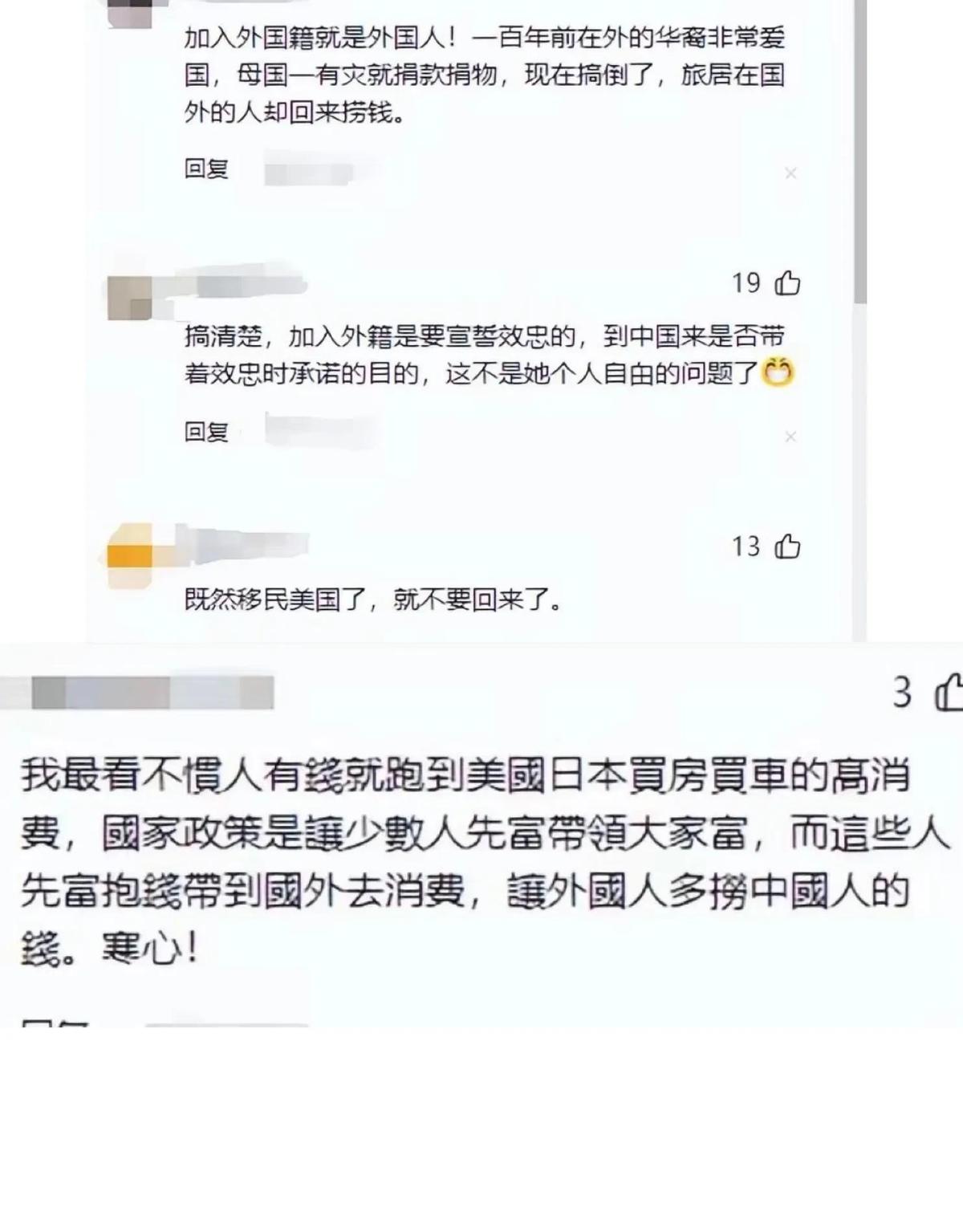

2023年清华大学社会心理学实验室发布的《公众人物形象认知研究报告》显示,78.6%的网友对明星移民持负面态度,但其中62.3%的受访者无法准确说出三个以上移民艺人姓名。这种集体情绪在谢兰事件中达到峰值:当她的IP属地长期显示美国,网友自发组织的"谢兰移民观察小组"在三个月内产出327篇分析贴,甚至有人用卫星地图定位她疑似居住的社区。

这种近乎行为艺术的"追查",与二十年前观众对李香秀命运的关切形成荒诞对照。当年《大宅门》剧组道具师曾透露,拍摄李香秀被赶出白府那场戏时,现场收到过观众寄来的银票道具,附言写着"给香秀赎身"。如今同样一群观众的后代,却在社交媒体上刷屏"建议封杀"。

在中央戏剧学院2024年举办的"经典角色文化解构"论坛上,李香秀这个角色被赋予了新的解读维度。学者指出,这个角色实际承载着90年代改革春潮中的个体觉醒叙事——丫鬟通过聪明才智实现阶层跃迁,恰与当时"下海潮"形成互文。而谢兰本人从聋哑家庭走出的逆袭经历,更让角色与现实产生奇妙共振。

这种文化符号的嬗变在移动互联网时代遭遇剧烈解构。中国传媒大学新媒体研究院的监测数据显示,2023年短视频平台有关谢兰的内容中,87.2%关联着"移民""捞金"等关键词,仅有12.8%提及她的表演成就。更值得玩味的是,在算法推荐机制下,点赞超百万的"谢兰变脸对比"视频,配乐正是《大宅门》里李香秀的专属旋律。

这种文化记忆的异化并非个案。北京电影学院教授周新霞在《表演艺术的祛魅与重构》中指出:"当4K镜头能数清演员的毛孔,当弹幕可以实时解构剧情,经典角色早已脱离创作者的控制,成为大众情绪的宣泄载体。"谢兰的遭遇,实质上是数字时代集体记忆重构过程中的必然代价。

在横店影视基地的演员公寓,流传着这样一句话:"女演员的保鲜期比剧组盒饭还短。"2023年中国电视剧制作产业协会报告显示,40岁以上女演员年均接戏量不足30岁演员的1/5,但试戏次数却是后者的3倍。这种残酷现实在谢兰身上具象化为:为争取《都挺好》苏母角色,她曾在三个月内减重16斤,最终因"眼纹不够慈祥"被淘汰。

这种年龄焦虑正在催生畸形的产业生态。某视频平台2024年推出的AI换脸技术,能让50岁演员"饰演"25岁角色,单集制作费高达80万。制片人王海林透露:"现在剧组选角就像在玩真人版奇迹暖暖,谢兰这类'有故事感'的脸反而成了负资产。"这与二十年前《大宅门》选角时"脸上每道皱纹都要会说话"的标准形成鲜明对比。

更具讽刺意味的是,谢兰在美国社区剧院出演《雷雨》繁漪的照片,被国内网友群嘲"过气明星沦落小剧场"。殊不知,根据北美华人戏剧协会数据,这类社区剧场的上座率常年保持在85%以上,观众留存率是百老汇的1.7倍。这种认知错位,折射出我们对表演艺术价值判断的撕裂。

在尔湾市公立图书馆的东亚文献区,谢兰的借书记录显示她近年频繁借阅《表演人类学》《跨文化戏剧实践》等专著。这种学术化转向,与她在国内社交媒体分享的烘焙日常形成有趣反差。加州大学尔湾分校戏剧系教授艾米丽·张观察发现:"谢兰参与的移民社区戏剧工作坊,正在尝试用戏曲程式演绎美式家庭伦理剧,这种文化嫁接实验极具先锋性。"

这种创作实践,恰似她人生选择的镜像。当网友痛心"李香秀怎么变成这样",或许忽略了角色本身具有的突破性——电视剧史上首个主动摘掉狗链的丫鬟。如今49岁的谢兰在湾区策划的《移民剧场》项目,正通过素人演员讲述跨国生存故事,其中有个片段重现了李香秀撕卖身契的场景,只不过契约变成了绿卡申请表。

这种艺术表达的延续性,在流量至上的中文互联网场域却难以获得共鸣。复旦大学传播学系2023年的研究显示,明星移民话题的讨论中,理性分析类内容平均传播周期仅1.7天,而情绪化表情包的生命周期长达23.5天。在这种传播生态下,谢兰的沉默或许是最具力量的回应——就像她当年为角色劈裂指甲时,拒绝使用替身的坚持。

当我们在4K屏幕上放大谢兰的毛孔时,是否还记得摄像机曾如何捕捉她眼中的星火?当算法不断推送"塌房"对比图时,是否还有人重播李香秀摘狗链的那个长镜头?这场关于谢兰的舆论风暴,本质是数字时代文化认知的转型阵痛。

在旧金山亚洲艺术博物馆的"中国电视剧全球传播特展"上,《大宅门》的展区循环播放着李香秀的经典片段。策展人特意在旁边放置了谢兰近年的戏剧实验影像,两个屏幕的光影交织中,观众能看到角色与演员跨越二十年的对话。有位留学生留言:"当年她教会我们挺直脊梁,现在她在教我们如何弯腰生活。"

或许我们该放下道德审判的放大镜,重新审视这个简单事实:那个曾为角色劈裂指甲的演员,从未停止对表演艺术的求索。只是这次,她的舞台从摄影棚移到了更广阔的文化疆域。当我们下次看到谢兰在社区剧场谢幕时,不妨记住——真正的好演员,从来不会真正离开舞台,他们只是换了个坐标系继续发光。