作为上海自贸区新片区的核心承载地,临港近两年以年均15%的GDP增速狂飙突进,集成电路、人工智能、新能源等产业集群汇聚,计划引进超20万高知技术人才。

临港新片区深入实施“人才筑巢工程”,截至2024年,上海自贸区临港新片区累计引进、落户人才超9.7万人。2024年,临港引进人才及落户总人数达到40,237人,同比增长35%。

产业的爆发式增长催生出对职住平衡的迫切需求,而长租公寓作为产城融合的关键纽带,正经历从“配套补位”到“生态重构”的质变。

没有市场是可以脱离大的整体环境,从整体上海公寓市场来看,2025年3月上海市集中式长租公寓租金同比下降超过5%,主要受保租房项目供应增加、租客支付意愿下降及经济环境影响。而临港地区新交付房源增多,也使租金面临一定下行压力。

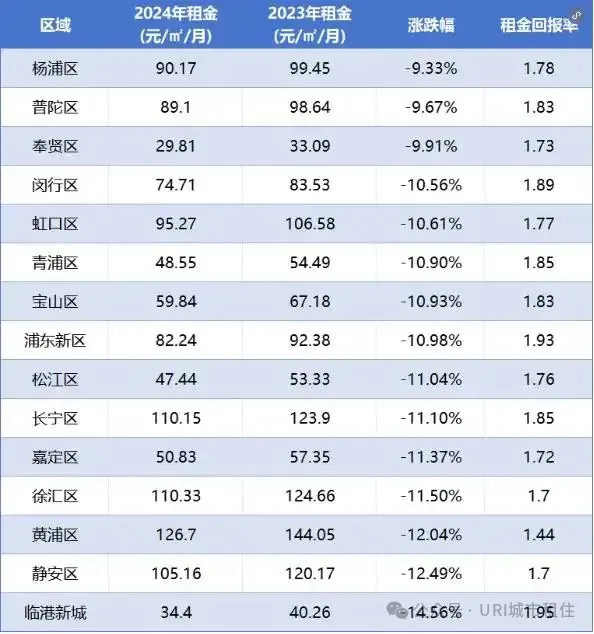

URI观察到,虽然上海整体租金下滑没有止跌趋势,但外环租金跌幅仍受控,但临港是个例外,房价房租双双跳水!2024年更是同比跌幅近15%。截止2025年一季度的租金数据显示,目前整体尚保持平稳。主要原因还是人口不断地导入,品质房源总量不算充裕。

本期,让我们一同剖析临港新区长租公寓的进阶逻辑,探寻产城融合的“临港样本”,为同行投资提供一些参考意见。

最新挂牌租金价格-贝壳数据

政策破局

从产城分离到职住一体

临港的蜕变始于顶层设计的强力支撑。2023年,《临港新片区职住平衡发展规划》明确提出:“到2025年,新增租赁住房供应占比不低于40%”,配套政策更是打出组合拳:

1、土地定向倾斜:产业园区内15%用地强制配建租赁住房,开发商可享地价减免30%,激发市场参与活力;

2、租金补贴加码:重点企业员工最高享50%租金补贴,硕士以上人才额外获2000元/月住房津贴,精准覆盖产业核心人群;

3、基建全面提速:南枫线、沪通铁路二期等轨交2024年密集通车,30分钟直达张江科学城,终结“远郊通勤困局”。

政策红利的释放,直接推动临港长租公寓进入爆发期。据URI数据显示,2023年区域内长租公寓投资额同比激增180%,成为爆发年,住房租赁企业加速布局。

URI认为,这种模式正在重新定义产业新城的居住逻辑——长租公寓不再是园区的附属品,而是吸引和留住人才的战略资产。

生态重塑

长租公寓的“临港模式”

临港长租公寓的独特价值,在于其深度嵌入产业生态的运营逻辑,形成三大差异化优势:

空间耦合:从“居住容器”到“产城接口”

●超70%项目布局在集成电路产业园、生命蓝湾等核心产业区1公里范围内;

●“公寓-园区”穿梭巴士覆盖率超90%,早高峰通勤时间压缩至15分钟内;

●共享会议室、路演厅等复合功能嵌入社区,实现“居住-工作-社交”场景无缝衔接。

服务升维:用“人才后勤部”思维破题

●定制化清洁、24小时医疗站成标配,一些公寓运营商甚至提供“芯片工程师夜班专送餐”;还提供社区定制班车服务、多样化可选配的增值服务等,提升租户生活品质。

●临港管委会联合运营商搭建数字平台,租客凭人才码可一键预约园区健身房、图书馆等设施;

●智能化管理系统覆盖78%项目,房租支付、报修服务响应效率提升60%。

人群适配:精准匹配产业升级需求

●主力户型聚焦35-70㎡单间及一居室(占比80%),月租金2100-3500元,贴合年轻技术人才消费力;

●试点推出配备独立办公区的“科创家”户型,服务科研团队带头人等高知群体。

投资指南

狂飙背后的四重挑战

URI调研发现,尽管数据亮眼,临港长租公寓仍面临关键瓶颈:

配套“时间差”难题

商业体周末人流量比工作日低40%,暴露出产业人口“潮汐性流动”导致的消费动能不足。如何让商业、文娱设施与租赁社区同步成熟,成为租赁企业的必修课。

供给结构性矛盾

当前主力户型集中在30-50㎡单间(占比65%),但临港2024年企业扩招计划显示,35%岗位要求应聘者具备家庭居住需求。针对“带娃工程师”的亲子户型供给不足,可能引发新一轮住房错配。

运营“长尾效应”

尽管片区目前成熟项目出租率才达70%,但如何通过增值服务(如社区活动、技能培训)提升租客黏性,仍是运营商需突破的“软实力”关卡,目前市场并未形成有效机制。

公寓运营人才“短缺”

长租公寓行业快速扩张,对运营管理人才需求大增。据URI调研数据显示,2025年市场对长租公寓运营人才的需求同比增长30%,但供给量仅增长15%,人才缺口显著。

临港片区的公寓运营管理岗位招聘更是难上加难。一方面,行业本身人才储备较少,可挑选的范围有限;另一方面,临港地处上海边缘,位置偏远。对于优秀人才而言,他们往往更倾向于选择市中心或发展更为成熟的区域,因此不太愿意前往临港任职。

这种人才供需的不平衡,使得临港片区公寓运营管理岗位的招聘难度居高不下,成为当地公寓行业发展面临的一大挑战。

未来图景

从“住有所居”到“产城共生”

临港的野心不止于解决住房缺口。2024年,全国首个“职住平衡指数”在此发布,从通勤效率、服务密度、社群活跃度等12个维度量化居住品质。更具前瞻性的是,一批创新模式正在酝酿:

1、动态供给调节:根据企业扩产节奏自动匹配房源,空置率再降5%;

2、社群生态共建:租客参与公共空间改造投票,社区活动参与率提升至50%;

3、绿色居住实践:节能行为兑换物业折扣,试点项目人均能耗下降18%。

这一系列探索表明,临港正在将长租公寓从配套升级为产城融合的“操作系统”,推动中国产业新城进入4.0时代。

结

语

从特斯拉超级工厂的机器轰鸣,到长租社区夜晚亮起的万家灯火,临港用两年时间证明:产业与居住从来不是零和博弈。

随着“15分钟职住圈”从蓝图落地为现实,这里或许正在孕育下一个“硅谷式”的产城范式——不只是制造芯片与新能源汽车,更在生产一种更有温度的工作生活方式。

从行业投资角度看,临港作为上海自贸区新片区的核心区域,政策红利显著,叠加产业导入(如高端制造、数字经济)和人口导入(人才引进、高校迁入)的长期利好,公寓投资具备一定潜力,尤其适合长线持有;但需注意区域供应量较大、配套成熟周期较长及政策调控风险,短期租金回报可能有限,建议结合自身资金规划及风险偏好,优先选择轨交沿线、产业集聚区的优质项目。

数据来源:公开数据 URI复核整理、URI Data Bank

撰文: URI研究中心

内容审核:林夏

内容复核:木兮

运营编辑:树懒