红螺寺:千年古刹承载的现代焦虑

二月的北京城寒风凛冽,红螺寺朱红色的墙垣在冬阳下泛着暖意。

数据显示,2023年寺院接待游客量同比激增180%,其中20-35岁群体占比超六成。

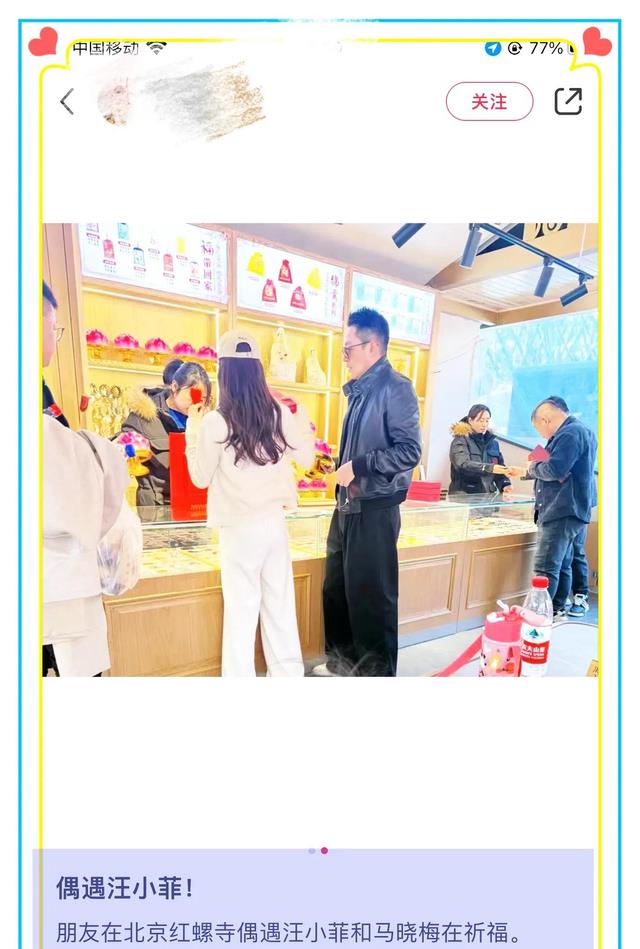

当汪小菲与马筱梅的身影出现在法物流通处时,这个传统空间瞬间被赋予了现代叙事。

这种集体无意识的具象化投射,恰似当代社会的压力温度计。

公众人物的私域与公域界限博弈

汪小菲黑色皮衣上的褶皱,马筱梅棒球帽檐的倾斜角度,在偶遇视频中被1080P画质清晰记录。

这种显微镜式的围观,折射出移动互联网时代的新型关系学。

当二人提着糖炒栗子走出山门,这个生活化场景在舆论场裂变为多重符号:有人计算从寺庙到炒货店的距离,推测他们的步行时长;美食博主分析栗子品种,估算卡路里含量;更有情感专家从递食物的手势,解读亲密关系浓度。

这种现象引发社会学者的关注。

北京大学新媒体研究院2023年报告指出,明星私人行程的传播转化率高达47%,是商业代言的1.8倍。

这种公私界限的模糊化,正在重塑大众文化消费的伦理边界。

当代婚姻观变迁下的生育迷思

寺庙檐角的风铃声中,隐藏着这个时代最隐秘的集体焦虑。

卫健委最新数据显示,2023年全国生育登记数量同比下降7.8%,与之形成戏剧性对照的是辅助生殖机构预约量激增42%。

在这组矛盾数据背后,公众人物的生育选择成为社会情绪的泄压阀。

马筱梅口罩遮掩下的表情,在短视频平台被AI技术模拟出18种微表情版本。

有博主将她的着装与三年前大S孕照对比,从大衣廓形到鞋跟高度都做成可视化图表。

这种过度解读背后,是传统宗族观念与个体自由意志的激烈碰撞。

这种集体心理投射,使汪小菲手中的莲花灯不再只是宗教器物,而变成承载社会期待的容器。

流量时代的情感消费与集体狂欢

夜幕降临时,红螺寺的灯光在社交平台持续闪亮。

从台北到北京,从婚姻登记处到寺院台阶,每个坐标都被数据可视化。

这种集体创作的数字叙事,正在重塑公众人物的生命轨迹。

流量经济的齿轮从未停转。

当传统文化空间被卷入商业洪流,我们是否正在见证新型宗教消费主义的诞生?

结语

红螺寺的香火袅袅升起,在冬日晴空划出问号般的轨迹。

这场偶遇引发的舆论海啸,恰似多棱镜折射出光怪陆离的现代性症候。

当祈福行为被解构成社交货币,当私人时刻沦为公共素材,我们或许该思考:在点击转发的瞬间,究竟是谁在凝视谁?

寺院墙外,卖糖炒栗子的小贩依旧在翻炒着铁锅。

那些滚烫的果实,是否也承载着普通人的悲喜与期待?

下次经过古刹时,不妨问问自己:若置身镜头之下,我们又会演绎出怎样的人生剧本?