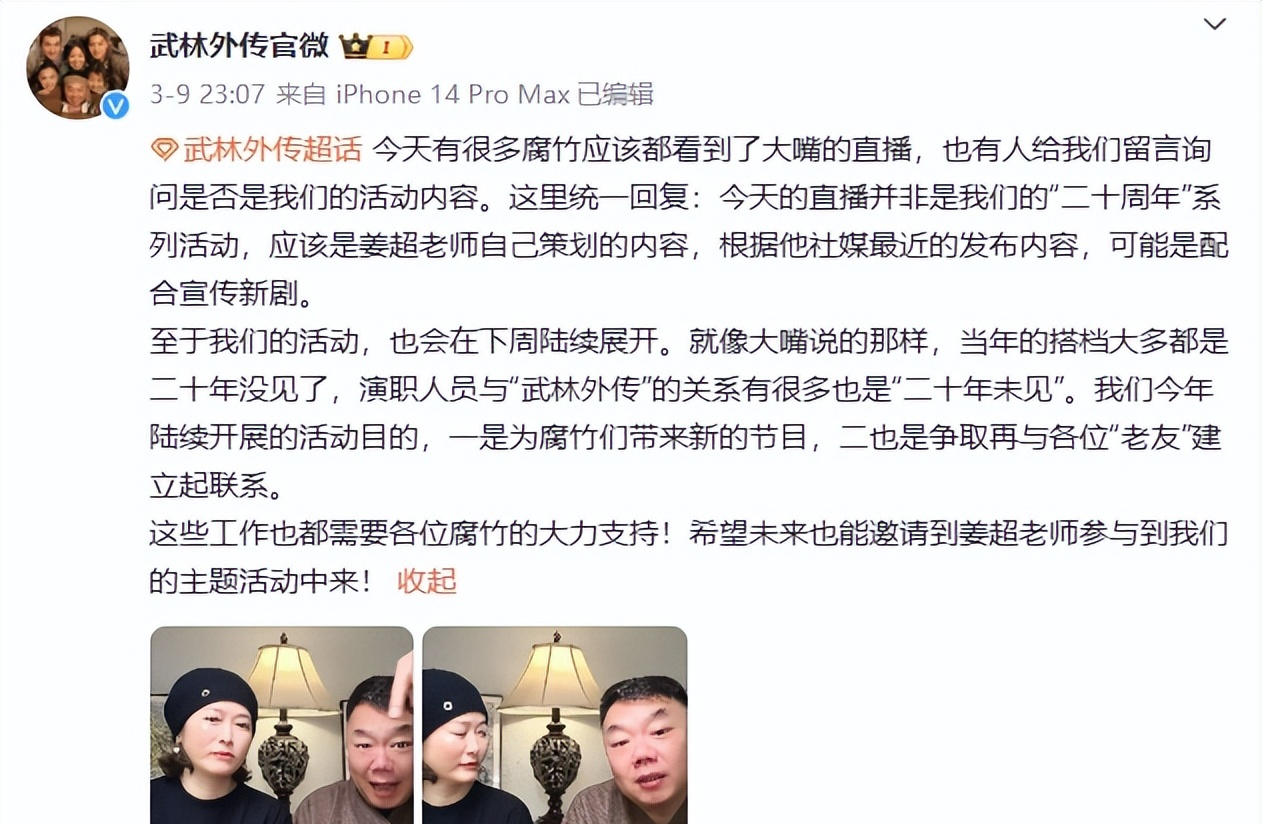

2024年1月2日深夜,演员姜超的手机屏幕突然被成百上千条@消息点亮。这位因饰演"李大嘴"而家喻户晓的演员,此刻正在成都某影视基地为新剧试妆。当他点开《武林外传》官微评论区,看到"腐竹"们对二十周年直播的疯狂催更时,化妆间的镜子映出了他湿润的眼眶——这个诞生于2006年的客栈故事,在短视频与元宇宙交织的时代,依然保持着令人惊叹的生命力。

当我们回望中国情景喜剧发展史,《武林外传》的横空出世堪称现象级事件。这部投资仅2000万元、最初被质疑"不伦不类"的作品,在开播首周就创下4.26%的收视奇迹。更令人称奇的是,根据中国视听大数据统计,2023年该剧在各大视频平台的年播放量仍维持在12亿次以上,弹幕总数超过8000万条。这些数据背后,是整整三代观众在七侠镇构筑的情感共同体。

在清华大学新媒体研究中心的报告中,"同福客栈效应"被定义为经典IP的跨代际传播现象。研究显示,该剧的95后观众占比高达47%,其中00后群体通过二次创作接触原剧的比例达到62%。就像剧中邢捕头那句"我看好你哟"演变为网络流行语,客栈里的江湖规矩早已渗透进当代青年的社交密码。

2024年3月,成都春熙路的裸眼3D大屏上,佟湘玉掀开客栈门帘的经典画面引发路人集体驻足。这场由粉丝众筹发起的"回忆杀"事件,单日话题阅读量突破3.8亿。当我们惊叹于"腐竹"们的狂热时,更应该看到数字时代怀旧经济的深层逻辑——这不是简单的消费情怀,而是Z世代在虚拟与现实交织中寻找情感锚点的集体行动。

阿里文娱最新发布的《经典IP价值评估报告》揭示了一个有趣现象:在《武林外传》的周边消费群体中,购买戏曲脸谱盲盒的00后占比达54%,而选择传统DVD典藏版的70后仅占12%。这种代际差异恰恰印证了英国社会学家鲍曼的"液态现代性"理论——年轻群体正在用碎片化、游戏化的方式重构经典记忆。

在杭州某MCN机构的直播间里,95后主播"莫小贝分贝"每晚戴着红色头巾复盘剧集细节,她的"武林经济学"系列短视频累计获赞超2000万。这种自发的内容再生产,让老剧在算法推荐中持续焕发新生。正如编剧宁财神在采访中坦言:"现在的同福客栈,早就不只是我们搭建的那个摄影棚了。"

技术赋能下的经典重生2023年12月,当修复团队打开尘封的原始母带时,所有人都倒吸一口冷气——那些承载着无数人记忆的胶片,有些已经出现霉斑和划痕。负责本次高清修复的工程师王磊透露,他们采用了AI帧修复+人工精修的双重模式,仅第一集就处理了超过18万帧画面。这种近乎考古的修复过程,恰似数字时代对文化记忆的温柔打捞。

更值得关注的是官方公布的"声音重置"计划。音频总监李明阳带领团队,利用空间音频技术重新构建了客栈的声场环境。当观众戴上VR设备,可以清晰听到老白踏着"葵花点穴手"步法从右后方掠过的声音轨迹。这种沉浸式体验的升级,让经典IP具备了穿越时空的物理触感。

在四川大学数字人文实验室里,研究员们正在构建"同福客栈元宇宙"的雏形。通过区块链技术,每位用户都能在虚拟七侠镇拥有数字身份,甚至参与改写"燕小六到底会不会吹唢呐"这样的经典桥段。这种开放式叙事,正在模糊创作者与受众的边界。

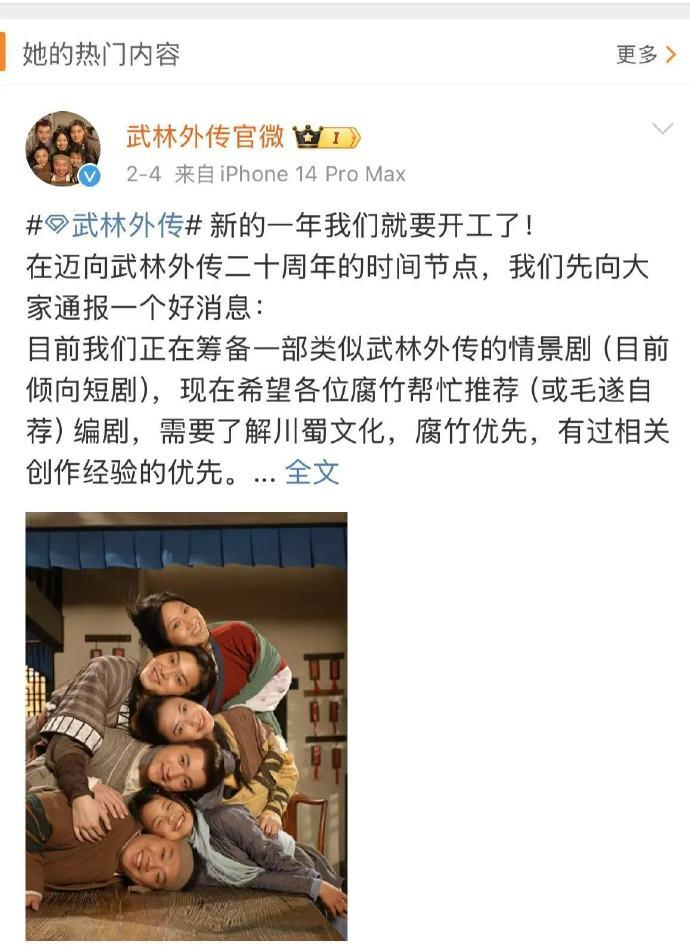

互动叙事开启的江湖新篇当官方宣布招募川蜀文化编剧时,重庆女孩林筱筱的剧本已写到第三稿。这个看着《武林外传》长大的95后,计划将"龙门镖局"的故事线延伸到火锅沸腾的朝天门码头。在她构建的新江湖里,郭芙蓉的"排山倒海"变成了麻将桌上的绝杀,而吕秀才的"子曾经曰过"则被改编成川剧帮腔。

这种在地化改编的背后,是经典IP本土化传播的战略升级。根据国家广电总局发展研究中心的调研,融入地域文化元素的短剧用户留存率比普通作品高出37%。就像剧中邢捕头说的"亲娘咧,可能影响仕途啊",新时代的江湖故事需要更接地气的表达。

在横店影视城的某个摄影棚,道具师老周正在手工锻造"二十年纪念版"的玄铁菜刀。这把将在直播中亮相的复刻道具,刀柄处暗藏NFC芯片,扫描即可解锁独家幕后花絮。这种实体与数字的融合,让纪念品变成了连接多重宇宙的密钥。

结语:永不落幕的江湖夜雨站在同福客栈的虚拟门廊前,我们忽然读懂佟掌柜那句"二十年快得很"的深意。当4K修复版的月光重新洒在青瓦屋檐上,当李大嘴的炒勺与00后的弹幕同屏共振,这个持续二十年的江湖传说,正在书写着文化传承的全新范式。

或许正如编剧尚敬在采访中说的:"我们当年埋的梗,就像埋在客栈地窖里的女儿红,时间越久,开封时越香。"在这个注意力稀缺的时代,《武林外传》用二十年的时间证明:真正的经典永远不会被技术淘汰,它们只会在与时代的对话中,淬炼出更耀眼的光芒。

此刻,你是否也想起了某个深埋心底的江湖梦?当直播倒计时的数字开始跳动,不妨沏一壶茉莉花茶,和我们一起等待客栈灯笼的再次亮起。毕竟,这个关于欢笑与温情的江湖,永远都会为相信童话的人留着一间上房。