医艺双楫,美学觉醒

— 张月红的东方美学革新之路

“他们都称我为跨界者”

—张月红如是说

“医学”与“艺术”,看似是两条完全不相交的河流,但仔细端详那些蜿蜒之处,却又看到无数细小分支的碰撞与交融,张月红,便始终以“跨界者”的姿态立于二者的交汇之处。她研习书画数载,师从书画名家戴丕昌先生。多年来也一直致力于与雕塑家探讨人体韵律,同油画家共论光影美学,结识了众多艺术家朋友,也汲取了众多艺术流派思想智慧。这些看似与医美无关的艺术深耕,实则是她构建“医学艺术化”体系的根基——“手术刀是画笔,人体是画布,而美学的终极使命是让生命焕发本真的诗意”。

与岳海波老师、闫平老师、王克举老师等艺术大家

接受著名书画名家、书画教育家戴丕昌教授指导

与戴丕昌教授中国艺术研究院名家高研班学员一起写生

01

艺术修炼:医者眼中的“形与神”

在张月红的办公室里,书法条幅“气韵生动”与人体解剖图谱并置,展现出其心中,艺术与医学的独特交融。

她将书法中“藏锋与露锋”的笔法奥义融入面部年轻化设计:通过微创技术模拟书法线条的虚实变化,使其既保留肌肉筋膜的天然张力,又塑造出宛若天成的轮廓美感。

那些与艺术家们的深度对话让张月红领悟到,医美绝非简单的“修补术”——雕塑家对空间结构的敏锐感知,启发她将“三维动态美学评估模型”融入美学设计的过程中;水墨画“留白”的哲学,则转化为她手术设计中“克制与释放”的平衡智慧。

与著名油画艺术家闫平老师

与著名国画艺术家岳海波老师

02

破壁创新:定义中国医美新范式

面对行业内“西式审美模板”泛滥的现状,张月红选择以东方艺术精髓破局。

她从宋代山水画“平远、高远、深远”的构图法则中汲取灵感,主张采用“中式骨相重塑技术”,通过数字化建模实现面部骨骼的立体重构,并在此基础上融入东方审美理念,既符合现代医学标准,又彰显东方含蓄典雅之美。

其团队首创的“纹绣艺术修复术”,更将工笔画的“丝毛技法”与显微医学结合,让瘢痕修复化作肌肤上的“微型水墨画卷”。

张月红院长部分书画作品

03

美学觉醒:构建行业生态新坐标

“医美从业者应是‘医学艺术家’。”张月红在2024国际医学美学峰会上提出颠覆性理念。

为推动医美行业的艺术化进程,她联合美术学院共同开设了“医美艺术特训营”,课程要求医生临摹《八十七神仙卷》以理解人体线条韵律,通过研习色彩心理学以提升美学敏感度。此外,张月红还在筹备《东方美学医美操作指南》,预备将书法的“永字八法”拆解为八大手术原则,如“侧锋取势”对应微创切入角度,“逆锋蓄力”则诠释组织复位技巧,旨在让传统艺术智慧转化为可复制的临床方法论。

在美学咨询与设计培训中,张月红深入参与探讨了医美从业者应如何有效学习绘画,以及在学习过程中应关注的关键要素,并指出掌握绘画技巧不仅能够提升从业者的沟通能力,还能显著提高手术质量与效果,为求美者带来更精细、个性化的治疗体验。

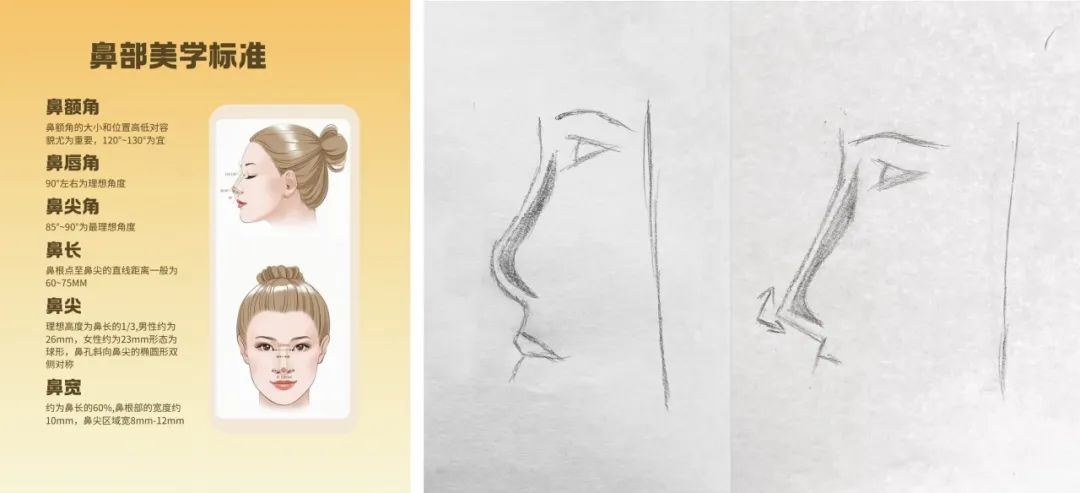

掌握人体美学比例,熟知如何构图,培养对整体和局部的把握能力,由简到繁,由基本的线条和轮廓形状,逐步过渡到更为精细的人体结构,并能将这些绘画知识与技巧熟练地应用在美学设计和手术执行过程中,对于医美从业者来说尤为重要。

张月红院长主张的美学比例

同时,为有效提升医美行业的视觉表达与沟通效率,张月红支持将绘画作为视觉辅助工作。

医美从业者可通过绘制草图进行方案设计与效果预测,不仅有助于团队间精准规划手术细节,更能降低与求美者的沟通壁垒,减少信息偏差。此外,绘画能力亦是医美从业者美学素养与专业表现力的直观体现,在增强求美者信任感的同时,进一步推动医美行业向精细化、艺术化方向发展。

04

四、未来图景:让世界看见东方美

如今,张月红正致力于推动“新中式美学医美联盟”的建设,邀请艺术家、人类学家、非遗传承人等多领域专家共同参与术前设计。

除此之外,她正在探索敦煌美学修复技术,设想从飞天壁画的飘逸形态中汲取灵感,并使其能实际应用于“动态抗衰”的美学设计中。

结语

“美不应被标准化定义,”她凝视着案头未干的山水小品说道,“就像这幅画中的留白——医美的至高境界,是激发每个人独有的生命意境。”

从执笔挥毫到执刀为美,张月红以艺术家的匠心重塑医者之道。在她眼中,每一次手术都是“以医学为底、艺术为魂”的创作,而中国医美的未来,必将在这般跨界融合中,书写出兼具科技理性与人文温度的东方美学新篇章。