《几何原本》共分13卷,有5条公设、5条公理、119个定义和465个命题,构成历史上第一个数学公理体系。是希腊古典时期数学之集大成,是古代演绎推理的杰作,是公理化方法的伟大创举,是科学的圣经,据说这本书的出版数量仅次于圣经。这本古老的几何著作,对当代教育工作者又有哪些启迪呢?

一、为什么古希腊能产生《几何原本》

二、《几何原本》的“精髓”

一直以来我们都认可《几何原本》的“精髓”就是它提出的5条公理,5条公设。看起来十分简单易懂,但其实非常的伟大而艰辛,伟大的知识总是那样的平易近人,静静的呆在那里等着你来接触她。

但是我觉得它的精髓不仅仅是这些字里行间描述的知识,而是对阅读它的人的要求,它的目的是培养理智、科学客观、逻辑严谨、推理有据的人,从每一条公理公设的提出,到命题的证明,无不体现出它的苛刻和伟大而又让人拍案惊奇。

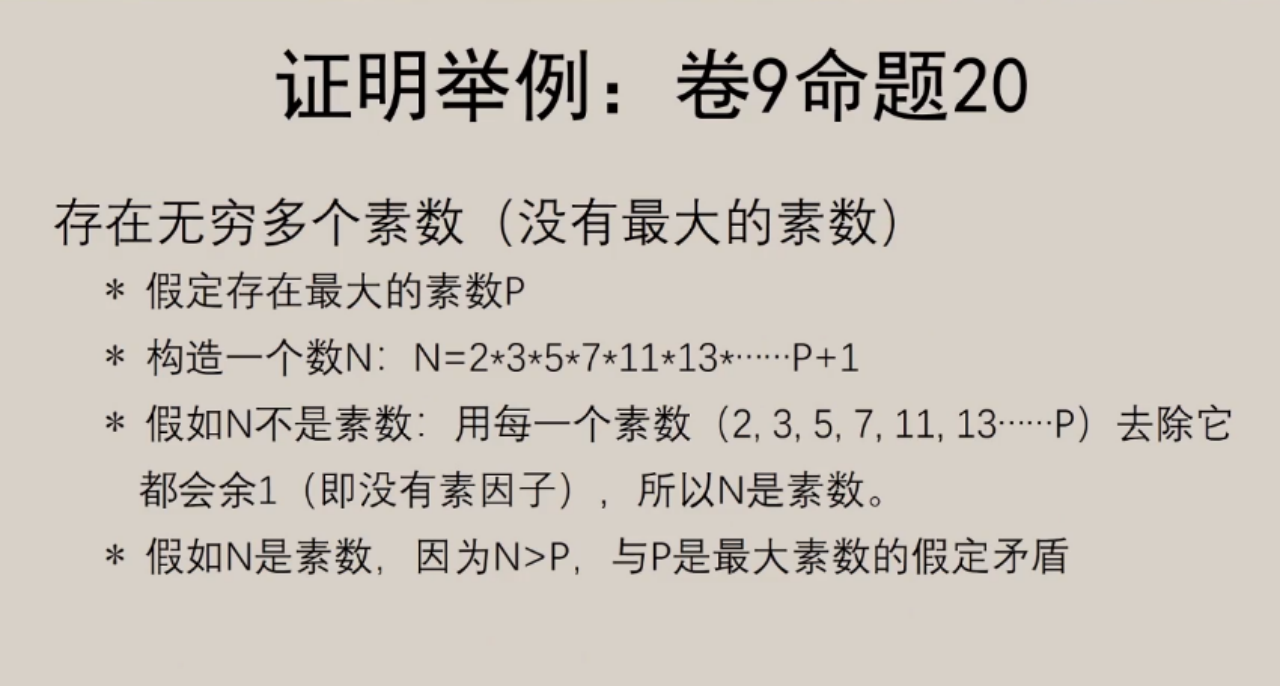

比如,证明:对顶角相等。这么简单的一个结论的证明,过程是如此的严谨。再比如证明有没有最大的质数?书上通过反正法的证明方法让数学有了强有力的武器:

三、当代教育的疑问——学你这个有什么好处?

新课标要求我们培养“三会学生”,会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界。如果一位学生问老师:“老师,我学了你说的这个《几何原本》有什么好处,我能得到什么?”,现代的教育,肯定不能回避学生,要求给出具体答复,人们的学习越来越抱有功利性,但是欧几里得会给你一个鄙夷的眼神,告诉你,你可以离开了,永远也不要学习。古希腊的学习氛围想教会我们学习数学可能什么功名利禄也获得不了,单纯的就是学习本身,也许就只是为了解开一个谜题从而获得心灵上的乐趣。再来审视我们提出的三会目标,要用数学的眼光、思维、语言来观察、思考、表达现实世界,注意,是与现实世界紧密结合,这是国家层面的要求,然而,数学一定要描绘现实世界吗?现实世界里什么都描绘不了行不行?描绘虚拟世界行不行?数学可不可以脱离现实世界,是我们需要重新思考的问题。我想《几何原本》更是想告诉我们,数学可以来服务世界,但一定不受世界约束。

四、几何原本留下的空白

没有完美的作品,《几何原本》也留下了许多的缺陷和空白。毕达哥拉斯的勾股定理证明过程并没有呈现;三角形的内角和是双直角直接给的结论等等。对点的定义不够清晰:“点是没有部分的东西”,什么是“部分”,什么是“东西”?没有明确说;线是什么?线是没有宽的长。又对“宽”和“长”没有解释。还有一些公理公设的表达也不够“数学”。例如:公理四,“彼此重合的东西相等”。看着好像问题不大,毕竟重合的图形自然是恒等或相等的,但是,这条公理事先预设了图形的可移动性,而在空间中能够移动的是物质,这又超出几何的范围了,几何不研究物质。

正是有如此多的留白,后世的教育工作者们需要不断学习补充,细化,让后人在学习中更加通俗易懂。