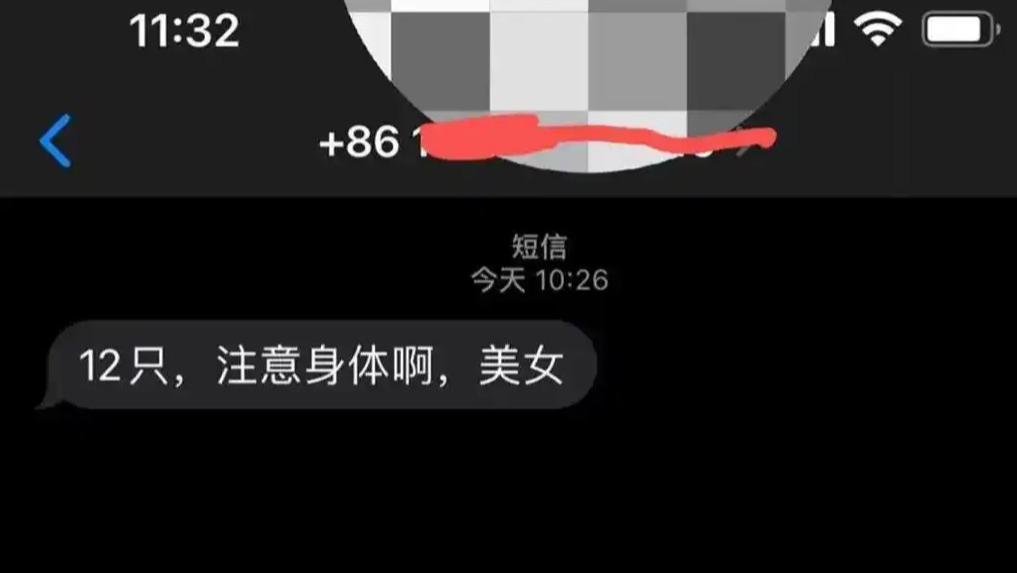

近日,成都一位网友在社交平台爆料称,通过饿了么平台购买避孕套时遭遇配送员骚扰,引发舆论对网购隐私保护的广泛讨论。事件中,尽管商家使用黑色塑料袋隐藏商品并折叠小票,但骑手仍在送货时投以异样目光,随后发送露骨短信:“妹妹一个人用这么多,需要哥哥帮忙吗?”目前饿了么已拉黑涉事骑手,但平台未解释为何配送员能获取商品敏感信息。

隐私保护的三大溃败

包装形同虚设:避孕套等特殊商品即使使用隐蔽包装,仍可能因形状被识别。更严重的是,部分第三方商家未接入平台隐私系统,订单详情页直接暴露商品类别。

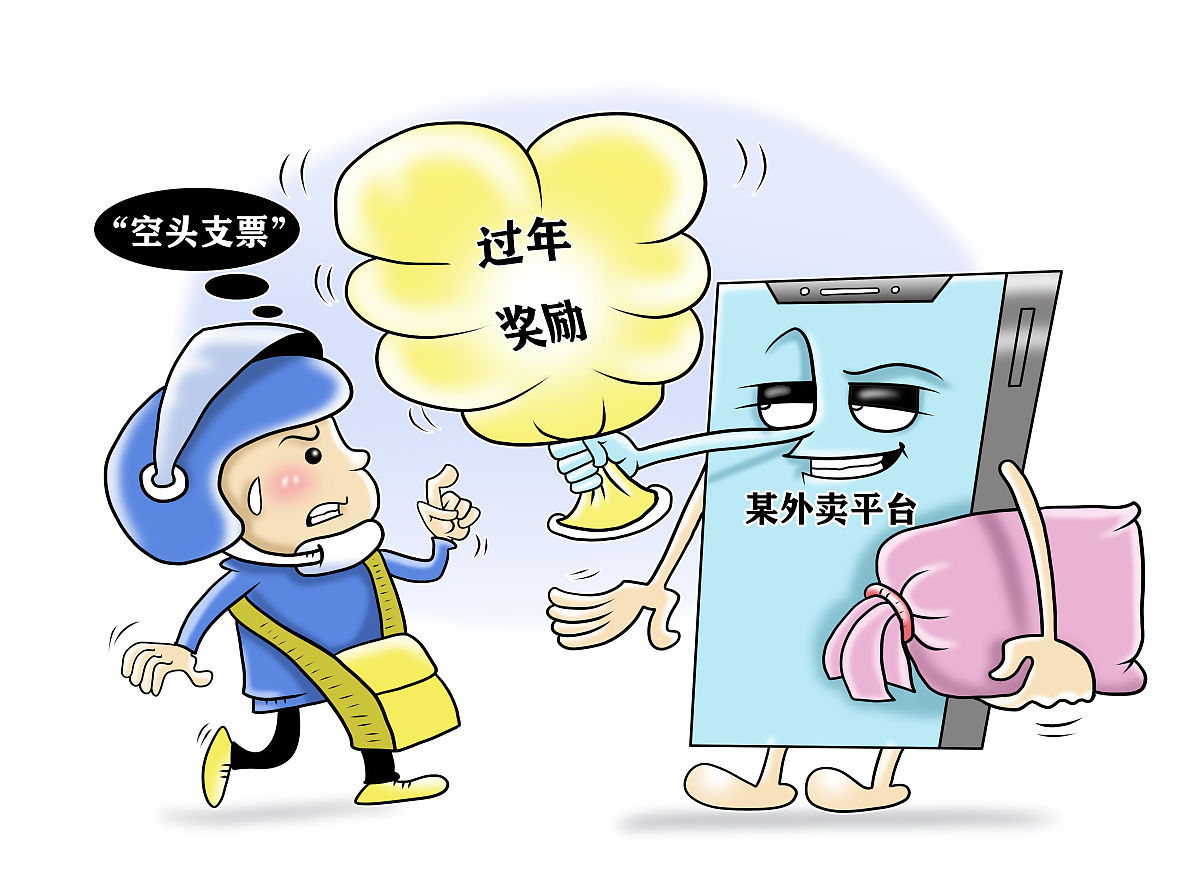

功能设计缺陷:平台“匿名购买”功能默认关闭,需用户手动勾选,被网友讽刺为“皇帝的新衣”。

骑手管理缺失:此前已有骑手倒卖用户信息、伪造差评等案例,但平台处罚多以封号罚款了事,缺乏有效震慑。

平台回应遭质疑 饿了么客服称“隐私订单默认隐藏敏感信息”,但网友发现电子面单仍会将商品标签同步至骑手端。评论区涌现尖锐批评:“隐私保护像渣男的承诺”“技术漏洞不修复,下一个受害者就是你我”。更有建议平台推出“社死险”或借鉴游戏公司“隐私皮肤”功能,自动加密敏感信息。

法律与社会责任的双重拷问 根据《消费者权益保护法》和《个人信息保护法》,平台需对合作方行为负责。律师指出,骑手行为已涉嫌违法,若平台未采取有效措施,可能面临行政处罚。社会层面,央视曾呼吁“避孕套不应成为道德审判的工具”,但现实中女性因购买计生用品被嘲讽、尾随的事件频发,折射出深层偏见。

破局之路何在?

技术层面:推广虚拟号码、强制屏蔽敏感商品名称(如仅显示“生活物资”),上海试点无标识包装值得借鉴;

法律层面:建立行业黑名单,追究平台连带责任;

观念层面:推动“无歧视配送”标准,正视合理需求。

这场风波再次警示:隐私权不是便利的代价,而是不可妥协的基本人权。饿了么若仅以“拉黑骑手”草草收场,终将透支用户信任。变革,已刻不容缓。