2000年辽宁的一对老夫妻,送女儿坐上了前往德国的飞机。

令他们没想到的是,这一别就是21年。为了送女儿留学,他们砸锅卖铁,借钱凑了7万。

可是当他们身患癌症,躺在病床上的时候,女儿却连面都没露。

连女儿成为了德国教授的消息都是别人告诉他们的。

女儿为何21年不见父母?事情传到网上后,一家人最终见面了吗?

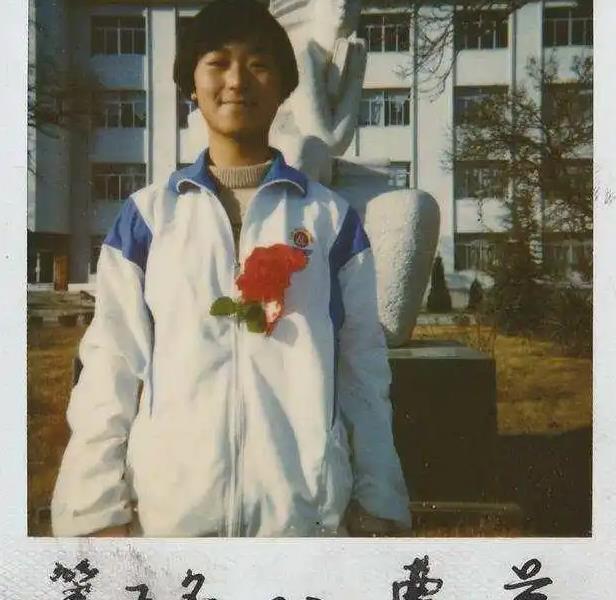

曹茜的成长环境

1979年,在辽宁农村,曹茜呱呱坠地。当时她的母亲刘玉红已经30多岁。

夫妻俩多年来一直未能如愿怀孕。曹茜的到来无疑是上天赐予他们最珍贵的礼物。

但是,女儿一出生就体弱多病,这可急坏了曹家夫妇。

为了给女儿补充营养,夫妇俩不惜节衣缩食,将有限的收入大部分用于购买各种营养品。

每当曹茜生病,曹肇刚总是第一时间背着女儿奔向村里的卫生院。

照顾这个孩子夫妻俩可谓是操碎了心。但是孩子乖巧懂事,常常主动为父母捶背。

或者绘声绘色地讲述自己在学校听到的有趣故事,逗得父母开怀大笑。

这样的温馨时刻,成为曹家最珍贵的回忆。

作为"老来得子"的独生女,曹茜自小就承载着父母过高的期望。

他们将全部心血倾注在女儿身上,希望她能够通过读书改变命运。

因此,即便在农忙时节,他们也从不让曹茜参与农活,而是鼓励她专心学习。

但这种特殊关照让曹茜感到深深地压力,看着父母操劳的背影。曹茜总是很有愧疚感。

在这种压力下,曹茜也没有辜负父母的期待,她展现出了惊人的学习能力和专注力。

很快,她就成为了班级里的佼佼者,各科成绩名列前茅。

然而,随着年龄的增长,孩子总会生出一点虚荣心。

每当母亲刘玉红穿着朴素的服饰来学校看望她时。曹茜心中总会涌起一丝难以言说的自卑感。

高考前夕,曹茜非常高兴地填着志愿。她想着多填一些南方的大城市,多去看看不一样的世界。

可是,这个想法却被父母打断,他们严肃命令她不准填那么远的学校。

这让曹茜倍感愤怒。她第一次对父母讲述自己的心中的不满,控诉着这些年父母对自己的控制。

泪水中充满了对未来的迷茫和对父母的失望。

然后父母受伤的表情,崩溃的情绪却是曹茜更不想看到的。

最终,曹茜选择妥协,带着复杂的心情踏入了辽宁师范大学的校门。

大学期间,曹茜越来越发现对于这个专业自己非常不喜欢。

尽管如此,她还是凭借着优秀的学习能力,在班级中保持着良好的成绩。

同学们眼中的曹茜是个很有个性的女生,初次见面时,她给人以高冷的印象。

但熟悉后却会发现她善良温和,富有同理心。她酷爱阅读,经常沉浸在文学世界中。

闲暇时,她喜欢给室友们讲解自己读过的名著,声情并茂的讲述总能吸引所有人的注意。

看着这些书籍,她好像跟随者作者前往了更广阔世界。

就在曹茜以为自己的人生将在平淡中度过时,命运之神再次眷顾了她。

通过自己的不懈努力,她获得了去德国留学的机会。

这个消息犹如一道曙光,照亮了曹茜内心对远方的向往。

她深知,这可能是改变自己命运的唯一机会,无论如何也要牢牢把握住。

然而,留学的道路并非一帆风顺。高昂的学费和生活费用成为了横亘在曹茜面前的一道难关。

她清楚地知道,要说服父母支持自己出国并不容易。

但是,对于未来的渴望给了她勇气,她决定试一试,为自己的梦想争取一次机会。

留学生涯

曹茜提出留学的想法时,曹肇刚夫妇内心充满矛盾。一方面,他们不舍得女儿远赴异国他乡。

另一方面,又希望她能有更好的发展。经过一番挣扎,他们最终选择了支持女儿的决定。

为了凑齐7万元的留学费用,夫妇俩可谓是倾其所有。

他们变卖了家中仅有的几件值钱物品,甚至连曹肇刚珍藏多年的老式手表也忍痛割爱。

即便如此,筹集的钱仍然远远不够。无奈之下,他们只好向亲戚借钱。

每当看到亲戚们为难的表情,曹肇刚夫妇心里都会涌起一阵酸楚。

但为了女儿的未来,他们咬牙坚持了下来。曹茜抵达德国后,就像鱼儿进入了大海。

她疯狂的学习,用了两年就掌握了和当地人流利沟通的能力。

随后,她又补习了一年文化课。最终,她如愿进入汉堡大学,修习自己喜欢的专业。

每次每当得知女儿在学业上取得进步,曹肇刚夫妇都会欣喜若狂。

仿佛女儿的成就就是他们最大的骄傲。

然而,随着时间推移,他们发现女儿的态度变得越来越生疏。

曾经那个会给他们讲述学校趣事的女儿,如今电话里只剩下简短的问候。

这种变化让老两口心里很不是滋味。但他们总是安慰自己,女儿在异国他乡一定很辛苦。

偶尔发发牢骚也是正常的,而且为了减轻女儿的负担,曹肇刚夫妇更加卖力地工作。

他们省吃俭用,把攒下的每一分钱都寄给了女儿。

尽管自己的日子过得紧巴巴,但只要想到能帮到女儿,他们就觉得一切都值得。

2003年,非典疫情爆发,曹茜突然中断了与家里的联系。

这让曹肇刚夫妇陷入了极度的焦虑之中。他们担心女儿是否染上了非典,或者遇到了什么不测。

日复一日的等待中,他们的心情越来越沉重。终于,在漫长的等待后,曹茜重新联系了家里。

然而,她的态度比以往更加冷淡,通话都显得心不在焉。

更让父母心寒的是,她似乎只记得向家里索要生活费,却忘记了关心父母的近况。

2003年,曹茜两次要钱,就拿走了3.3万元,年底的时候又给家里打电话要钱。

这次因为生活费的问题,父女之间爆发了激烈的争执。

通话结束后,曹茜就彻底切断了与家里的联系。

从此22年,曹肇刚夫妇再也没有收到过女儿的任何消息。

但是曹肇刚夫妇始终没有放弃寻找女儿。

他们珍藏着曹茜在失联前寄回的两封信,每次翻看都会泪流满面。

那些泛黄的纸张上,记录着女儿在异国的点点滴滴,成为了他们与女儿最后的回忆。

每年春节,曹肇刚夫妇都会为曹茜准备一副碗筷,摆在餐桌上。

他们期盼着有朝一日,女儿能推开家门,重新坐在这个属于她的位置上。

然而,年复一年,那副碗筷始终未曾使用过。

随着老两口年纪越来越大,身体也总是出现一些小毛病。

他们总是担心自己的时间不多了,也不知道在有生之年能否再见女儿一面。

即使只是远远地看上一眼,确认她平安无事,他们也就心满意足了。

然而,这个简单的愿望,却始终无法实现。

无人养老

命运无情地折磨这两位老人,他们接连得了癌症。医疗费直接压垮了他们。

在绝望中,他们甚至尝试申请计划生育家庭独生子女死亡补助。

却因为无法证明女儿已经离世而被拒绝。走投无路之际,老两口想到了求助媒体。

他们希望借助舆论的力量,能够找到失联多年的女儿。

这个凄凉的故事很快引起了社会各界的广泛关注。

德国辽宁同乡会和热心侨胞得知消息后,立即行动起来。

他们在当地华人社区发布寻人信息,甚至在德国最大的华文报纸上刊登了寻人启事。

许多素不相识的海外华人也加入了寻找曹茜的行列。

他们走访曹茜曾经生活过的城市,试图寻找任何可能的线索。

经过不懈努力,曹肇刚夫妇终于通过大使馆得到了女儿的消息。

然而,这个消息却让他们五味杂陈。原来,曹茜已经改名换姓,成为了一所大学的"终身教授"。

她不仅事业有成,还已经结婚。但令人心痛的是,她坚决拒绝与父母见面。

最让人唏嘘的是,调查发现曹茜曾于2004年8月5日至17日短暂回国。

然而,在这12天里,她竟然没有回家看望年迈的父母,仿佛已经彻底切断了与过去的联系。

得知女儿在德国生活美满,事业有成,曹肇刚夫妇心中的一块石头终于落地。

然而,女儿的冷漠态度却如同一把利刃,深深刺痛了他们饱经沧桑的心。

尽管社会各界倾尽全力帮助寻找,曹茜却始终拒绝与父母相见。

直到生命的最后一刻,两位老人依然带着对女儿的思念和遗憾离开人世。

未能实现与至亲重逢的心愿。人生充满无奈与遗憾。曹茜为何会对养育之恩如此绝情?

是否曾经的矛盾和误会真的无法化解?这些问题或许永远也得不到答案。

结语

也许在曹茜眼中,父母的爱对她来说,更多的是一种枷锁。但是在两位老人心中他们真的为了女儿掏心掏肺。保护和控制也许只是一念之隔,稍稍越线,就会激发矛盾。而解决矛盾的最好办法就是互相理解,积极沟通,这样才能和谐相处。

参考文献:

1.辽沈晚报:.《留学德国17年无音讯,女儿啊……你妈快不行了,你在哪里啊》2020-06-09

2.辽沈晚报:《17年无音讯留学女孩找到了,仍在德国!父亲平静面对,有句话给她》2020-07-02