凌晨1点,走廊尽头的办公室灯还亮着,那是媳妇儿在赶最后一个楼梯详图节点,这样的场景,是设计院生活的常态,虽然忙碌,却也满足。

这是县城某设计院里最普通的夜晚——一对双职工夫妻,一个在赶最后一张施工图,另一个刚结束加班,正盯着手机里的账单发呆。

十年前,设计院门口的台阶曾是县城年轻人眼中的“镀金石”。项目源源不断,月薪能轻松覆盖房价,加班虽然辛苦,但是收入不错,虽然时常吐槽设计院牛马,大家脸上洋溢的是幸福的笑容。

彼时,一对二本毕业的夫妻挤进这里,婚纱照特意选在设计院门口拍摄:男人穿着笔挺的西装,女人捧着绣球花,身后“XX设计院”的金字招牌在阳光下熠熠生辉。

他们以为,这是他们人生最高光的时刻,这份职业能浇筑出安稳的人生,一度感到幸运。

如今,行业寒冬席卷而来。设计费缩水至三成,AI绘图抢走了基础岗位,曾经引以为傲的“技术饭碗”变得脆弱不堪。

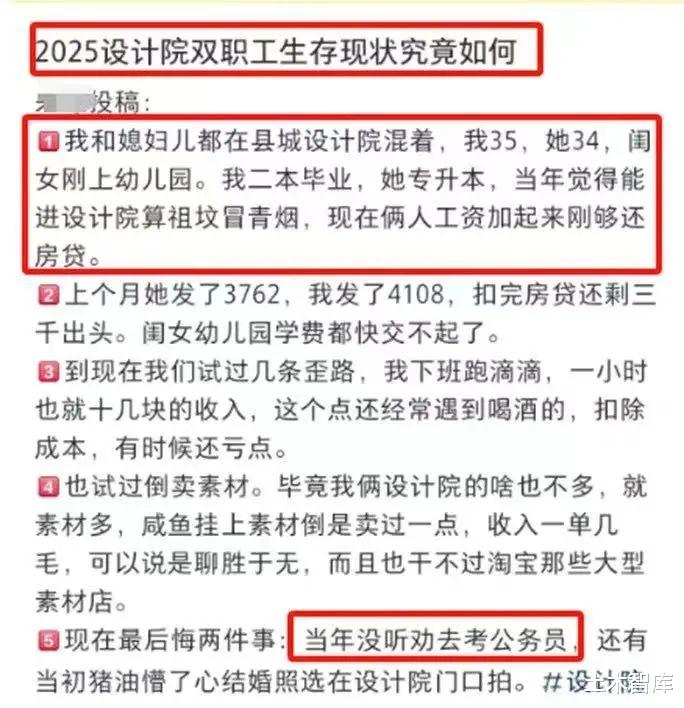

两人的工资条上,数字永远卡在7000元边缘,扣除4000元的房贷,剩下的钱要精打细算地分配:女儿的幼儿园学费、二手电动车的维修费、老人逐渐增多的医药开支。

上个月,妻子领到3762元工资时,盯着购物车里女儿心仪的粉色书包看了许久,最终默默点了删除。

他们也尝试过突围,丈夫下班后开滴滴,深夜常遇到醉汉呕吐在车内,洗车费耗掉大半收入;妻子在二手平台倒卖设计素材,熬到凌晨却只能赚到几毛钱一单,最终被淘宝店铺的价格战彻底击垮。

行业的崩塌来得猝不及防,办公楼前的梧桐树黄了又绿,当年拍婚纱照的台阶爬满裂痕,像极了这个行业的缩影——风光时人人趋之若鹜,衰败时只剩一地鸡毛。

更讽刺的是,当年领导挂在嘴边的“建筑越老越吃香”,如今成了最苍白的安慰。

有人提起考公务员的旧事,但当年的他们沉浸在设计院的“小资情调”里:咖啡配硫酸纸,周末写生谈美学,以为这样的日子会永远光鲜。

如今,这对夫妻的客厅里仍挂着那张婚纱照,只是再无人提及当年的骄傲。妻子悄悄报了会计班,丈夫开始研究短视频剪辑。

行业的潮水退去后,有人沉溺于昔日的荣光,有人却在淤泥中咬牙前行。他们终于明白:没有护城河的体面,终究是沙上筑塔;而生活的答案,或许藏在一张新的技能证书里,或是一条未尝试过的赛道中。

设计院的灯光依旧彻夜长明,只是不再为理想而亮。