别看现在的人们冬暖夏凉,无论面对怎样的天气,都有相对应的措施。

特别是冬天,大家都会将压箱底的棉被和棉衣取出来,以达到抵御寒冷的效果。

这不禁让人感到好奇,那在棉花并未被发现和流传开之前,也就是宋朝以前的人们,他们面对着寒风凛冽的冬天,又该怎么办呢?

虽然那个时期的人们没有棉花可以使用,但他们的智慧不容小觑,创造出了多个方面的办法,令人大开眼界。

先从穿衣方面说起。

从很多古装剧中,我们不难发现,当剧集演绎到冬天的情节时,总是会有一个固定的情节。

女主角身穿单薄的里衣站在室外,随后男主角登场,满含关心的指责一番,随即将身上的狐裘取下来披在女主角的身上。

由此不难看出,这里的狐裘就是古代取暖的一种方式。

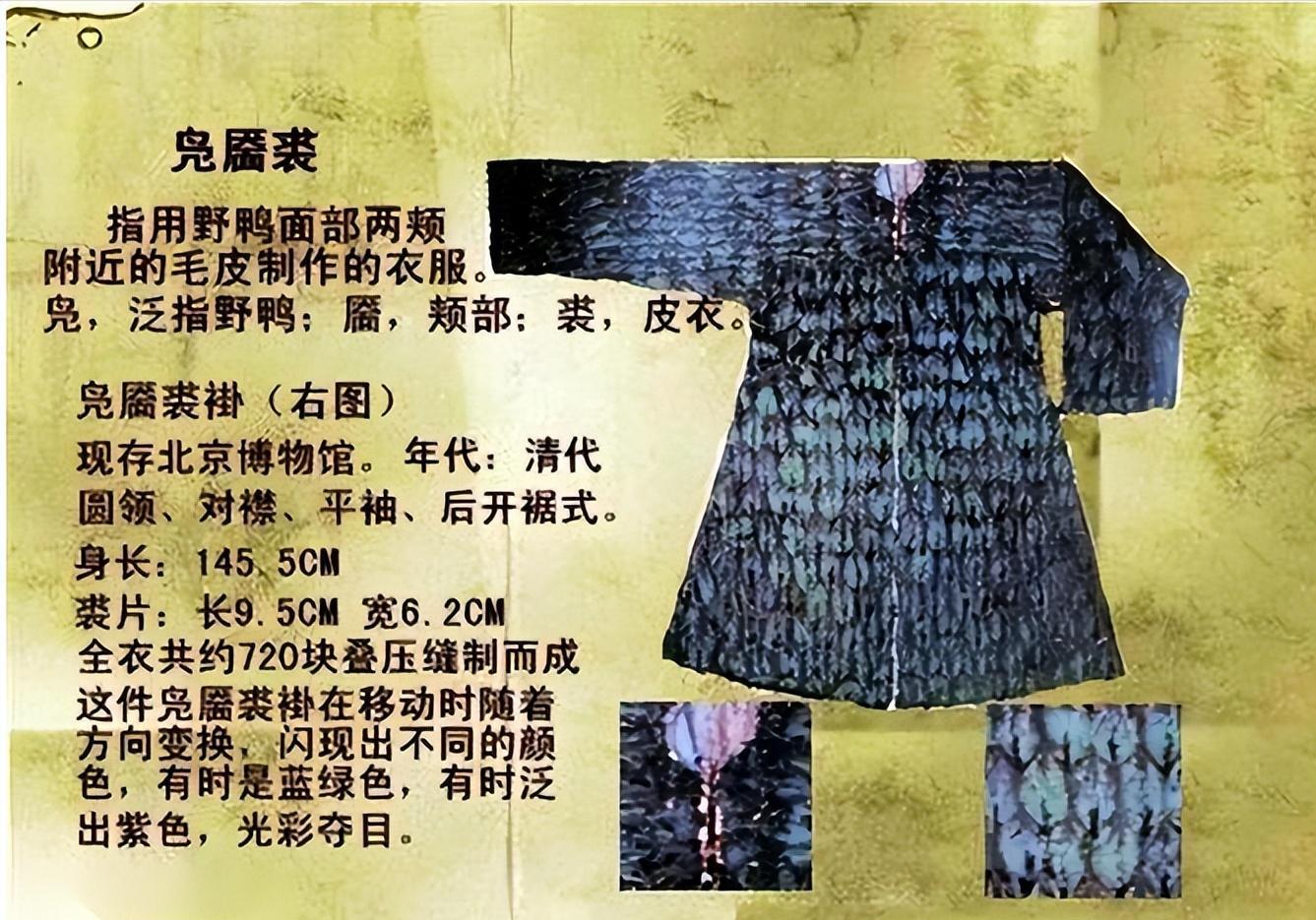

狩猎从远古时期就开始了,但随着人类文明的进步,兽皮的处理要更加精美化,由此演变出了裘的存在。

其中要数狐裘和貂裘最为华贵,和如今的奢侈品在一个层面,其他动物的皮毛恐会逊色一些。

可即便是品相不好的裘也并非普通人能够消费,裘只是有钱人才能够拥有的“新宠”。

那普通老百姓究竟如何取暖呢?

最开始,老百姓的冬衣被称为“袍”,用葛麻质地的絮状物作为填充,可这并不能起到多大的保暖效果。

完全可以说是,不仅没有达到预期的保暖程度,从外观来看也不好看,随着造纸术的发展很快就被人们淘汰了。

有了纸张的出现后,百姓们集思广益将纸裁剪成衣服的大小,以此来达到御寒的目的。

相比同一时期出现的蚕丝棉衣,还是纸衣对老百姓而言更有性价比。

南北朝时期,各国纷争,战乱频发,最受苦的还要数社会最底层的百姓。

这个时候的百姓,唯一的选择便是纸衣蔽体,甚至有些士大夫也会沦落到穿纸衣的地步。

可以说,纸衣一直到宋朝,都是最流行的“保暖衣”。

而与之不同的就是古人晚上睡觉的被子,他们在没有棉被的情况下,所用的也并非纸做的被子了。

虽然很早就有了蚕丝技术,可其又是那样的珍贵,用来制衣便已是一种奢侈,更别提制作被子了,更是老百姓不敢肖想的存在。

所以老百姓的被子中,所填充的自然就不是蚕丝和羽绒,反而是芦花和杨絮。

这些东西在特定的季节随处可见,也就不是那么的金贵,老百姓才堪堪承受得起。

当春季和秋季到来,他们会提前收集储存,一旦错失,那么这年的冬天就只能等着挨冻了。

除了贴身衣物外,古人在建造房子时,也会考虑到冬日御寒的问题。

就类似于现在的“保暖层”,而古人所用的材料则是花椒,这同样也是汉朝时期,所出现的“椒房”一词的由来。

主要的制作过程,则是将大量花椒磨成粉末,混合在准备好的泥土之中,搅拌均匀涂抹于墙面。

在此基础上,搭配着古人房间必不可少的屏风、帷幔、热汤等物,这个房间怕是想不热都困难了。

可想而知,在这里居住的除了达官贵人就是皇亲国戚,尤其是皇上的妃子,更是会主动提出加盖“椒房”。

其原因不难猜测,花椒在那个时代,不挑地段十分好养活,结出来的果子也十分茂密,被誉为多子多福的象征。

试想一下,皇帝后宫佳丽三千,那个不想在宫中长久且荣宠的活下去,那就只有一个办法,为皇帝多添子嗣。

那么就冲着“多子多福”的寓意,妃子们也都会争先抢着加盖椒墙。

然而,对于老百姓来说,椒墙同样是一种奢侈。

毕竟像花椒这样珍贵的材料,是他们想吃都吃不到的存在,怎么可能会愿意糊在墙上呢?

正所谓,富人有富人的办法,穷人自然有穷人的智慧。

百姓们会选择农田里用不到的稻壳、秸秆等,用以代替花椒,混合在泥土中再糊上墙,和椒墙的原理相近,唯独成本微乎其微了。

不过,这些只能起到一个保温的效果,如果没有热能量的来源,一切都是白搭,那么,这就要提到火墙的重要性了。

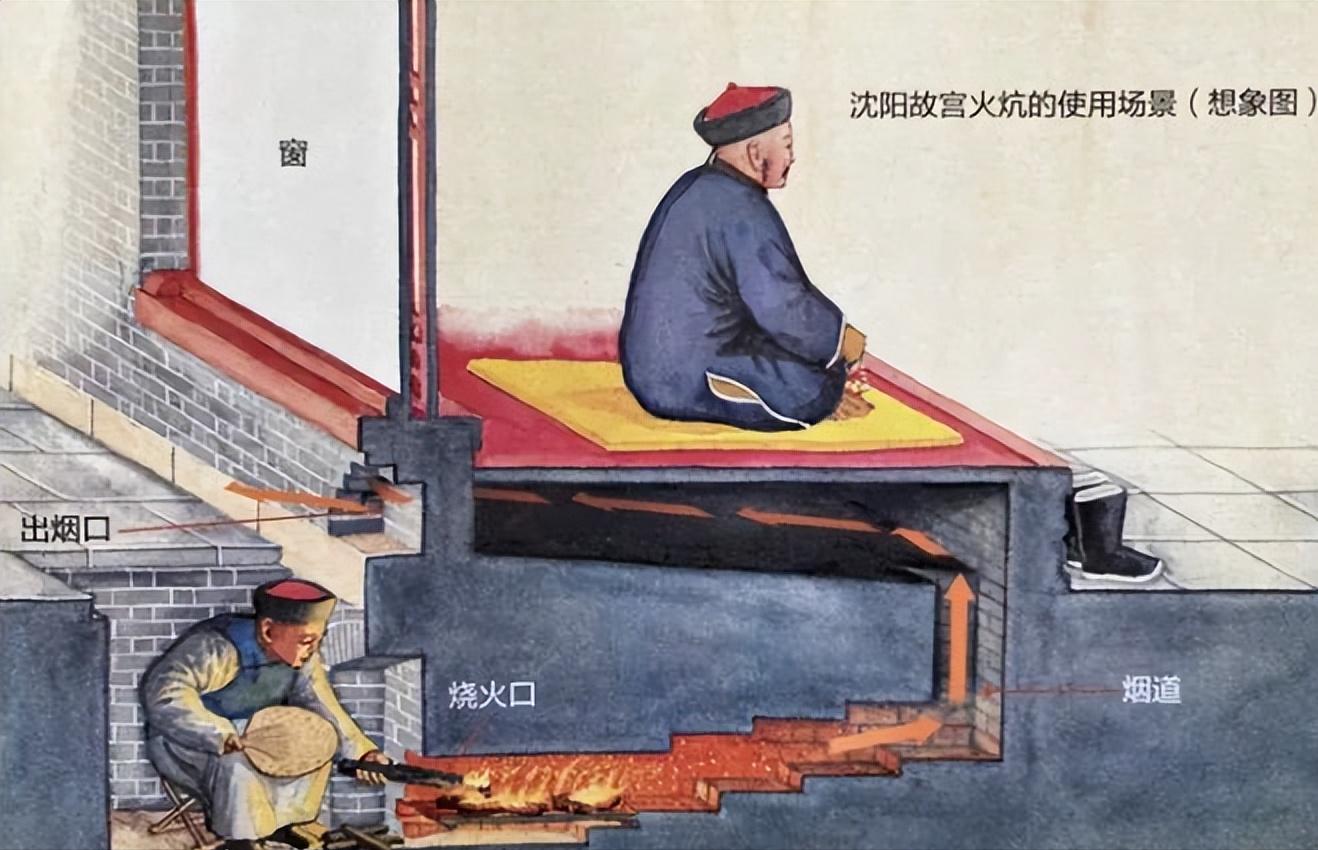

火墙最曾出现在秦朝,后世的考古学家曾在一处遗址中有所发现。

它主要是利用燃烧所形成的烟气,顺着人们设计的通道游走,和现代东北地区的火炕是一个道理。

通俗易懂的说,就是墙体里面留个适当的空间,方便热空气在其中的流通,但需要和灶台相连接,达到整个墙面发热的成果。

可以预见这样的成本也是不小的,所以在百姓中更为常见的主要还是依靠烧炭取暖。

从最初的空地,到专门为其打造器皿,逐渐形成了更文明的一种方式,也就是“燎炉”的出现,它就和你印象中的火盆一样。

这是在室内的一种取暖方式,出门当然也需要取暖了,所以也就衍生出了“手炉”的存在。

相信这在电视中也是常见的道具之一,有钱人家的公子和小姐在冬日里出门,身边的丫鬟免不了为其准备。

同时又被称为“袖炉”,小巧又精致,隐在宽大的袖袍里不易被人察觉。

这其中还曾有个典故,相传是隋朝时期,隋炀帝治下的部分官员想要博得圣心,所发明创造出来的。

此后一直在达官贵人之间流传,直到明朝才被走进普通百姓的家门。

手炉的设计十分巧妙,是由内外两部分组成,内里燃烧炭火,将热气散发在外壁,通过外壁留着的些许透气孔而出,始于手心从而席卷全身。

暖手的有了,晚上睡觉暖脚的也不曾落下。

不过这个就更常见了,名叫“汤婆子”,也称之“脚婆”,它的原理则是要和如今常见的暖水袋一个道理。

只需要在容器中灌满热水,将接水口封闭完好,就可以使用了。

需要注意一点,由于它是铜制品,在使用的初始阶段,最好是在其表面裹层布,以免烫脚。

事实上,古代取暖的方式还有很多,衣食住行都不曾拉下。

虽然其中也充满了大智慧,但与现如今的生产力相比,还是相差甚远。

所以在这里,不可避免的让人感慨,能够生活在现代的我们,是何其的幸福啊!