“噫!好了!我中了!”这一声呐喊,如平地惊雷,划破了平静的小镇,也拉开了范进命运惊天逆转的大幕。在《儒林外史》这部经典巨著中,范进中举的情节堪称一绝,让无数读者或捧腹大笑,或唏嘘感慨。

范进,这位年过半百的老童生,半生都在科举的道路上艰难攀爬。他出身贫寒,家境窘迫,一件破旧的长衫洗得发白,补丁摞补丁,却始终不肯脱下,那是他作为读书人的“体面”。在中举之前,范进的生活可谓凄惨至极。家里常常揭不开锅,为了参加乡试,他硬着头皮向岳父胡屠户借钱,却被骂了个狗血淋头:“你不看见城里张府上那些老爷,都有万贯家私,一个个方面大耳?像你这尖嘴猴腮,也该撒泡尿自己照照!不三不四,就想天鹅屁吃!”街坊四邻对他也是百般嘲讽,在众人眼中,他就是个不务正业、只会读书的“呆子”,是个注定一事无成的失败者。

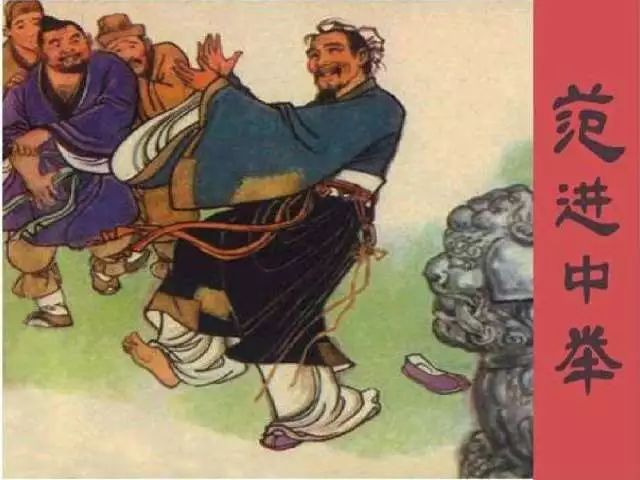

然而,命运似乎总爱开玩笑。范进在屡战屡败、屡败屡战之后,终于迎来了人生的高光时刻——他中举了!那日,范进抱着家中仅有的一只母鸡,想去集市换些米面,以解家中断炊之急。正当他在集市上与人讨价还价时,报录人的一声高喊:“范老爷,恭喜高中举人!”让他瞬间呆立当场。起初,他以为是听错了,直到亲眼看到那大红的报帖,巨大的喜悦如汹涌的潮水般将他淹没,他只觉一阵眩晕,竟喜极而疯,披头散发,两手黄泥,满街狂奔,口中高呼:“中了!中了!”那模样,既让人觉得好笑,又透着无尽的悲凉。

这突如其来的喜讯,不仅让范进陷入癫狂,更如同一颗石子投入平静的湖面,激起了层层涟漪,让周围人的态度发生了戏剧性的转变。曾经对他百般羞辱的岳父胡屠户,此刻吓得脸色惨白,哆哆嗦嗦地说道:“贤婿老爷,方才不是我大胆,是你老太太的主意,央我来劝你的。”那语气里满是谄媚与讨好,与之前的嚣张跋扈判若两人。街坊邻居们也纷纷变脸,前一秒还对他避之不及,此刻却争相前来道贺,“范老爷”“贤婿老爷”的称呼不绝于耳,一个个提着礼物,满脸堆笑,仿佛范进一直都是他们眼中的贵人。还有那富贵的张乡绅,平日里从不正眼瞧范进,如今却主动上门攀亲,又是送银子,又是赠房产,一口一个“世弟兄”,热络得让人咋舌。

二、半生困窘,科举路上的执着行者

范进的半生,是在困窘与屈辱中苦苦挣扎的半生。从20岁开始,他便踏上了科举这条“不归路”,将青春与热血全部倾注其中。那时候的他,满怀憧憬,眼中闪烁着对未来的希望之光,坚信通过科举能够改变自己和家人的命运,摆脱贫困的枷锁。

然而,现实却无比残酷。科举之路荆棘丛生,每一次考试都是一场艰难的闯关,而范进却屡屡受挫。他没有优越的家境,没有名师的指点,只能凭借自己的一腔孤勇和对书本的死磕,在黑暗中摸索前行。为了准备考试,他日夜苦读,常常伴着昏黄的油灯,熬到深夜。夏日,酷热难耐,蚊虫肆虐,他却沉浸在书海之中,浑然不觉;冬日,寒风刺骨,手脚冻僵,他依然紧紧握着笔,书写着对功名的渴望。

岁月无情地流逝,范进从一个朝气蓬勃的青年,逐渐变成了一个面容憔悴、白发苍苍的老童生。但他依旧执着,从未有过放弃的念头。家中的日子愈发艰难,常常食不果腹,衣不蔽体。他的住所是一间破旧的茅屋,每逢雨天,屋内便摆满了接雨水的盆盆罐罐,滴滴答答的声音仿佛是他命运的悲歌。身上的长衫早已破旧不堪,补丁摞着补丁,却依然是他最珍贵的“行头”,因为那是读书人的象征,是他心中仅存的一丝体面。

周围的人对他的态度,也随着他的屡试不中而愈发恶劣。岳父胡屠户更是视他为眼中钉、肉中刺,动辄辱骂嘲讽:“你这现世宝,穷鬼!也不撒泡尿照照自己,就想中举当官?”邻里乡亲们也在背后指指点点,将他当作茶余饭后的笑柄。但范进把这一切的屈辱都默默咽下,他的心中只有一个信念:考中举人,出人头地。

三、中举之疯,喜极而悲的人性爆发

范进的疯,看似荒诞不经,实则蕴含着深刻的人性逻辑。多年来,他在科举的泥沼中苦苦挣扎,背负着沉重的压力。来自家庭的生计重担、外界的鄙夷嘲笑,如同千斤巨石,压得他喘不过气来。而中举的那一刻,所有的压抑瞬间找到了出口,巨大的喜悦如决堤的洪水,汹涌而出,冲垮了他脆弱的心理防线,让他的精神陷入了癫狂。

从心理学的角度来看,范进长期处于极度渴望成功却又屡屡受挫的状态,这种心理落差不断累积,最终在成功降临之时,引发了情绪的“井喷”。他的疯,是对多年苦难的一种宣泄,也是对曾经被践踏尊严的一次“报复”。在那个瞬间,他不再是那个唯唯诺诺、任人欺凌的范进,而是一个被喜悦冲昏头脑、忘乎所以的“狂人”。

科举制度,本应是选拔人才的“龙门”,却在无形之中扭曲了人性。它让无数像范进这样的读书人,为了功名利禄,不惜耗费一生的光阴,在书本中寻章摘句,忽视了现实生活的丰富多彩。范进的疯,正是科举制度对人性异化的生动写照。在科举的指挥棒下,读书人的价值被单一化,只有中举当官才被视为成功,否则便一文不值。这种畸形的价值观,将人性中的善良、质朴一点点侵蚀,取而代之的是对功名的狂热追逐和对权贵的谄媚逢迎。

四、世态炎凉,中举前后的冷暖人间

范进中举前后,周围人的态度转变犹如一面镜子,清晰地映照出那个社会的现实与势利。

先说胡屠户,这位范进的岳父,在女婿落魄时,简直把他当作脚底的泥。每次见面,不是破口大骂,就是冷嘲热讽。范进想去考举人,胡屠户一口啐在他脸上,骂道:“不要失了你的时了!你自己只觉得中了一个相公,就‘癞蛤蟆想吃天鹅肉’来!我听见人说,就是中相公时,也不是你的文章,还是宗师看见你老,不过意,舍与你的。如今痴心就想中起老爷来!这些中老爷的都是天上的星宿。你不看见城里张府上那些老爷,都有万贯家私,一个个方面大耳?像你这尖嘴猴腮,也该撒泡尿自己照照!不三不四,就想天鹅屁吃!”那语气里满是鄙夷与不屑,仿佛范进是他这辈子最大的耻辱。可一旦范进中举,胡屠户瞬间换了副嘴脸。他战战兢兢地跟在范进身后,满脸堆笑,一口一个“贤婿老爷”,那谄媚的模样让人作呕。当众人让他打醒疯癫的范进时,他起初还不敢,哆哆嗦嗦地说:“他虽是我女婿,如今却做了老爷,就是天上的星宿。天上的星宿是打不得的!我听得斋公们说:打了天上的星宿,阎王就要拿去打一百铁棍,发在十八层地狱,永不得翻身。”后来在众人的逼迫下,才勉强打了一巴掌,范进清醒后,他又赶忙上前赔笑,巴结道:“贤婿老爷,方才不是我大胆,是你老太太的主意,央我来劝你的。”前后态度的巨大反差,将他嫌贫爱富、趋炎附势的丑恶嘴脸展露无遗。

再看那些邻居,中举前,范进家穷得揭不开锅,也不见他们伸出援手。范进抱着母鸡去卖,想换些米面,众人在一旁冷眼旁观,甚至暗自嘲笑。可当范进中举的消息传来,他们立刻蜂拥而至,有的提着鸡蛋,有的拿着酒菜,满脸堆笑地前来祝贺,“范老爷”“恭喜恭喜”的声音此起彼伏。之前的冷漠瞬间化为热情,仿佛他们一直都是范进最亲近的人。

还有那富贵的张乡绅,中举前与范进形同陌路,从未正眼瞧过这个穷酸书生。得知范进中举后,他却急急忙忙坐着轿子赶来,一见面就套近乎:“世先生同在桑梓,一向有失亲近。”接着又送上五十两白银和一所三进三间的宅子,还美其名曰:“你我年谊世好,就如至亲骨肉一般。”其目的无非是拉拢范进,为自己的仕途人脉添砖加瓦。

这些人的变化,深刻地揭示了当时社会的世态炎凉。在那个以功名利禄为价值标尺的时代,人情如纸薄,人们只看重权势与财富,对于落魄之人,他们肆意践踏;而一旦对方飞黄腾达,便争相巴结,不择手段。范进的遭遇,让我们看到了一个扭曲的社会生态,也让我们对人性的复杂与脆弱有了更深的思考。

五、官场“变形记”,科举“后遗症”

中举之后,范进的人生彻底改变了轨迹,他顺利踏入官场,开启了一段看似风光无限,实则充满荒诞与讽刺的仕途之旅。

起初,范进对官场的种种规矩还略显生疏,但他有着惊人的适应能力,很快就学会了官场的那一套“生存法则”。他变得世故圆滑,善于逢迎,与同僚们交往时,总是笑容满面,言辞谦逊,让人挑不出一丝毛病。面对上司,他更是极尽谄媚之能事,送礼、巴结,样样不落,很快便赢得了上司的欢心,在官场中站稳了脚跟。

然而,随着官位的逐渐提升,范进的初心也渐渐迷失。他开始利用职权谋取私利,收受贿赂,结党营私,往日那个朴实憨厚的书生早已不见踪影,取而代之的是一个虚伪矫情、利欲熏心的官僚。他的学问并没有因为官位的提升而增长,反而在官场的染缸中,越发显得浅薄无知。

有一次,在与其他官员的聚会中,众人谈及诗词歌赋,范进却支支吾吾,说不出个所以然来,只能尴尬地陪着笑,试图蒙混过关。还有一回,下属向他请教一个关于民生的问题,他竟全然不知如何作答,只能顾左右而言他,敷衍了事。可即便如此,他依然凭借着自己的“官场智慧”,在仕途上一路高升,让人不禁感叹科举制度下培养出的官员竟是如此的德不配位。

范进的官场生涯,是科举制度“后遗症”的典型体现。在那个以科举为尊的时代,一旦考中功名,便仿佛拥有了一切,学问、品德、才能都变得不再重要,权力和利益才是最终的追求。范进从一个被人欺凌的穷书生,变成一个腐败堕落的官员,这其中的转变,不仅是他个人的悲剧,更是整个社会的悲哀,让人对科举制度的毒害有了更加深刻的认识。

六、范进的“幸”与“不幸”,时代的悲剧

范进,这个在《儒林外史》中极具代表性的人物,他的一生交织着“幸”与“不幸”,而这背后,实则是整个时代的悲剧。

从某种程度上来说,范进是“幸运”的。在那个“万般皆下品,惟有读书高”的封建社会,科举几乎是寒门子弟改变命运的唯一途径。范进苦读半生,屡战屡败却又屡败屡战,终于在知天命之年中举,实现了阶层的跨越。他从一个被人鄙夷、穷困潦倒的老童生,一跃成为众人巴结、名利双收的举人老爷,获得了财富、地位和权力。这份“幸运”,让他摆脱了物质上的匮乏,也让他在家族和乡里扬眉吐气,一雪前耻。

然而,范进的“幸运”背后,隐藏着更深层次的不幸。他的大半生都耗费在科举的牢笼之中,为了追求功名,他放弃了太多。青春岁月里,他埋头书本,错过了人生的诸多美好,没有享受过天伦之乐,没有体验过生活的丰富多彩,而是在贫困、屈辱与压力中艰难前行。科举制度对他的精神毒害更是深入骨髓,让他变得迂腐、世故、利欲熏心。中举后的他,虽然拥有了荣华富贵,却也失去了曾经的质朴与纯真,沦为了科举制度的牺牲品。

范进的悲剧,不仅仅是他个人的悲剧,更是那个时代无数知识分子的共同命运。封建科举制度如同一座巨大的“围城”,城外的人拼命想挤进去,城内的人却在名利的漩涡中迷失自我。它以功名利禄为诱饵,吸引着读书人皓首穷经,却忽视了他们的个性、才华与品德的培养,将他们扭曲成一个个为了功名不择手段的“范进”。在这个制度下,人性被异化,世风日下,社会陷入了一种病态的追求之中。

[爱心][爱心][爱心]