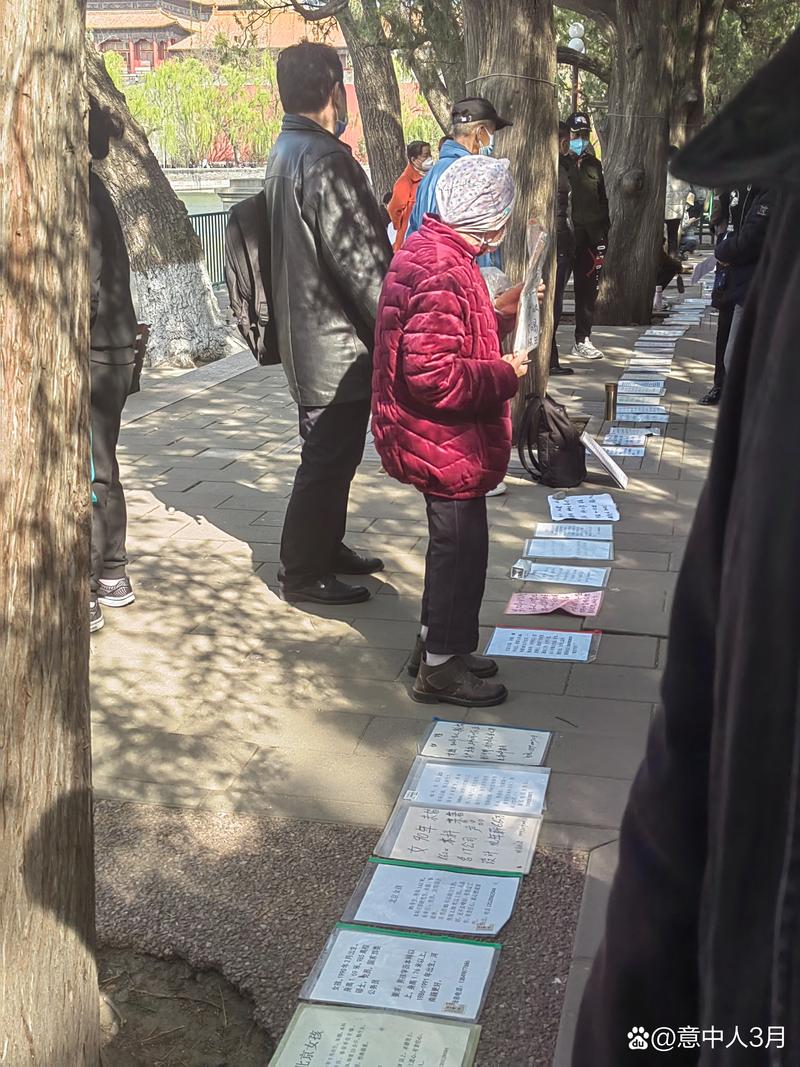

在中国各大城市的公园一隅,常常上演着一道独特的风景线——相亲角。这里没有年轻的主角,舞台中央站满的是手持子女“简历”的父母们。他们或高声推介,或仔细比对,或三两成群、低声交流,空气中弥漫着一种难以言说的急迫与焦虑。当我们将目光投向这些白发增多的身影,不禁要问:他们代替早已成年的子女站在这里,忍受着可能的拒绝与审视,究竟在焦虑什么?这喧嚣景象的背后,又隐藏着怎样深刻的“中国式催婚”与代际情感错位?

作为一名观察和书写社会现象超过十年的写作者,我认为,理解相亲角父母的焦虑,绝不能简单地将其归结为“封建思想”或“控制欲”。这背后交织着复杂的个人情感、深刻的社会烙印以及时代变迁下难以弥合的代际鸿沟。

一、 对未来的不确定性与自身养老的隐忧

最直接的焦虑,源于对子女未来的不确定性。在许多父母的观念里,婚姻不仅仅是两个人的结合,更是抵御未来风险、组建稳定生活单元的基础。他们经历过物质相对匮乏、社会保障体系尚不完善的年代,深知“成家立业”对于个体生存和发展的意义。他们眼中的“幸福”,往往与稳定、安全、可预测紧密相连。当子女迟迟未婚,他们会本能地担忧:孩子老了谁来照顾?生病了谁在身边?社会竞争如此激烈,单枪匹马是否太过艰难?

这种担忧,也折射出他们对自身养老的隐忧。虽然现代社会养老模式趋于多元,但“养儿防老”的传统观念依然在许多父母心中占据重要位置。子女成家、生儿育女,不仅意味着家族的延续,也常常被视为父母晚年情感寄托和潜在照护的保障。子女的“悬而未决”,在他们看来,不仅是子女未来的风险,也间接关联着自己晚景的安定感。相亲角里的奔波,某种程度上,是他们在为子女,也是在为自己寻求一份未来的“确定性”。

二、 “面子”文化下的社会压力与比较焦虑

中国社会深厚的“面子”文化,是理解相亲角现象的另一个关键维度。在熟人社会和集体主义的文化背景下,个体的成就与归属往往与家庭、群体的评价紧密相连。子女到了适婚年龄尚未成家,很容易在亲戚、邻里、同事圈中引发议论,甚至被视为家庭的“不圆满”或父母教育的某种“失败”。

父母们承受着来自周遭环境的无形压力。“别人家的孩子都结婚了,我家的是不是有什么问题?”“过年回家,亲戚朋友问起来怎么回答?”这种比较带来的焦虑感,促使他们不得不采取行动。相亲角,便成了一个既能展现“积极解决问题”姿态、又能与其他父母抱团取暖、交换信息的特定场域。在这里,他们或许能找到一些慰藉,证明自己“尽力了”,同时也承受着将子女条件公开比较的压力和尴尬。他们焦虑的,不仅是子女的婚姻本身,更是婚姻状况所关联的家庭声誉和社会评价。

三、 代际价值观的冲突与掌控感的失落

时代飞速发展,两代人成长的社会环境、接受的教育、形成的价值观存在显著差异。父母辈可能更看重物质条件、门当户对、性格稳重等“硬性指标”,认为这是婚姻长久稳定的基石。而子女辈则可能更强调情感契合、精神共鸣、个人自由和生活品质。

这种价值观的冲突,导致了沟通上的困难和选择上的分歧。父母可能无法理解子女为何对他们认为“条件很好”的对象不屑一顾,也无法认同子女“不切实际”的爱情理想。当子女坚持自己的步调,不愿意遵循父母规划的“最优路径”时,父母会感受到一种强烈的掌控感失落。他们习惯了为子女规划人生、遮风挡雨,却发现自己熟悉的世界观和方法论在子女的婚恋问题上逐渐失效。前往相亲角,某种程度上是他们试图用自己熟悉的方式,为失控的局面强行找回一点掌控力的尝试,尽管这种方式往往与子女的意愿背道而驰。

四、 爱与期望的错位表达:以焦虑为名的深层关怀

不能忽视的是,驱动父母们站在相亲角的,还有一份深沉却常常表达错位的爱与关怀。他们希望子女幸福,但他们对“幸福”的定义,深受自身经验和所处时代的局限。他们或许不擅长、也不习惯与子女进行平等、开放的情感交流,探讨内心真实的需求与恐惧。于是,催婚、代相亲,这些看似强硬、控制的行为,成了他们表达关切、传递期望的扭曲方式。

他们焦虑子女“剩下”,焦虑子女孤独终老,这份焦虑本身,根植于对子女深切的爱。然而,这种以焦虑为包装、以催促为手段的“爱”,往往让子女感受到的是压力、是不被理解、是被物化。父母难以理解子女对个体独立和情感自由的珍视,子女也难以体会父母那份掺杂着时代烙印和个人恐惧的深沉关怀。这种情感表达与接收上的“错位”,构成了“中国式催婚”背后最令人唏嘘的代际情感困境。

结语:理解、沟通,弥合情感的鸿沟

相亲角,这个浓缩了期望、焦虑、无奈与冲突的特殊空间,是观察中国社会代际关系变迁的一个窗口。父母们的焦虑,是个人经历、社会文化、时代变迁共同作用的产物。它既包含了对未来的实际担忧、对社会压力的被动回应,也体现了价值观的差异和掌控感的失落,更隐藏着一份可能被误读的深层关怀。

要真正化解这份焦虑,缓解“中国式催婚”带来的矛盾,需要的不是简单的评判,而是更深层次的理解和更有效的沟通。父母需要尝试理解子女所处的时代环境和他们的真实想法,学会在关爱中保持边界,尊重子女的选择和节奏。子女也需要尝试体察父母焦虑背后的深层动因和那份可能笨拙的爱,用更成熟、耐心的方式沟通自己的想法和规划。

最终,无论是坚守传统还是拥抱现代,婚姻的本质应关乎爱与幸福本身。当两代人都能放下部分执念,尝试倾听与对话,或许才能逐渐弥合那条横亘在相亲角内外的、无形的情感鸿沟,让焦虑的目光转为理解的注视,让催促的声音化为真诚的祝福。这需要时间,更需要双方共同的智慧与努力。