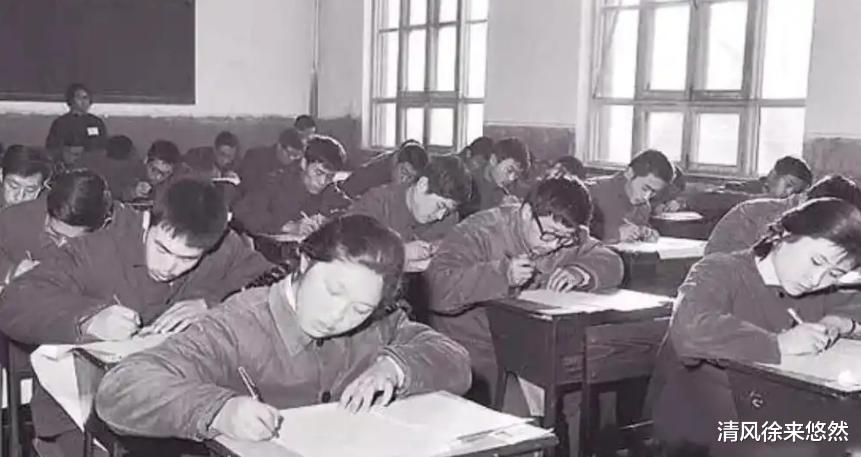

那是一个寒冷的冬天,1977年。全国570万考生,怀揣着梦想与忐忑,走进了考场。这是一场怎样的考试? 它不仅仅是一场考试,更是时代变革的缩影,是无数人命运的转折点。

百万考生,寒窗苦读?

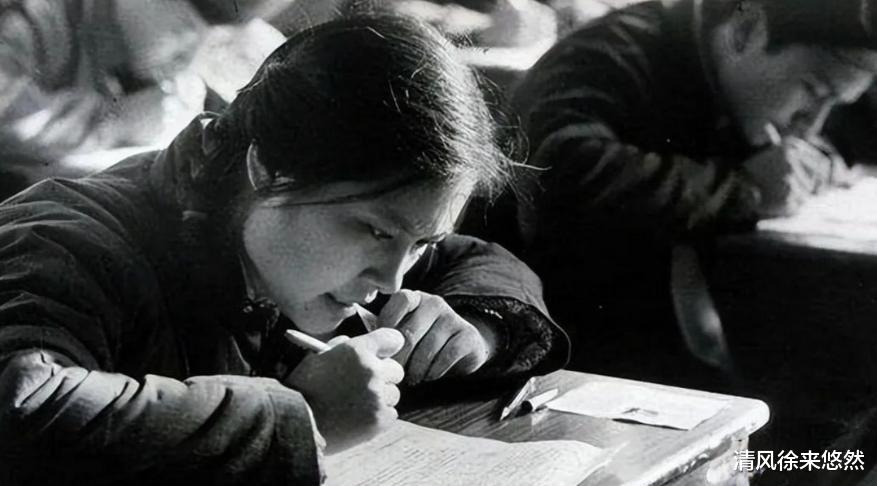

想象一下,十年动荡后,教育体系千疮百孔,多少人失去了学习的机会,多少知识被埋没在历史的尘埃中?而这570万考生,很多人来自田间地头,工厂车间,甚至军营,他们中许多人已过而立之年,却仍然怀揣着对知识的渴望,毅然决然地走到了考场。他们有的或许连完整的初中教育都没经历过,却要面对这场决定命运的考试。这需要多大的勇气和决心? 这是一种对知识的敬畏,是对未来生活的期盼,是对改变命运的执着追求。 他们不是简单的考生,他们是时代的弄潮儿,他们用自己的行动,诠释了什么是“逆风飞翔”。

冰冷的试卷,滚烫的梦想?

有人说,1977年的高考试卷,难度不过初中水平。或许吧,但对于那些多年远离书本的人来说,这依旧是一座难以逾越的高山。试卷上每一个字,都仿佛在拷问着他们过去十年的经历,每一个题目,都像是一道道难以解答的人生难题。考场里,有人奋笔疾书,有人默默垂泪,有人甚至因为长期脱离学习而感到茫然无措。 试卷的冰冷,掩盖不了他们心中滚烫的梦想;考试的难度,无法磨灭他们对未来的渴望。

4.74%的录取率,残酷的现实?

最终,只有不到5%的人被录取,约27.3万人。 4.74%,这冰冷的数字,背后是数百万人的希望破灭,是无数个家庭的期盼落空。这不仅仅是考试的残酷,更是那个时代社会现实的残酷写照。录取名额的稀缺,以及“成分”、“政治面貌”等隐性门槛,更是让这场考试充满了不确定性。 有的人,即使分数过线,也可能因为这些“隐形”因素而与大学失之交臂。这公平吗?我想,答案不言而喻。

公平的曙光?

尽管残酷,1977年的高考,却也代表着一种希望,一种对公平的追求。它标志着国家从动荡走向稳定,也为无数人提供了改变命运的机会。它打破了旧的选人模式,用考试成绩来衡量人才,这本身就是一种进步。它在“关系为王”与“知识为梯”之间划了一道分界线,这是历史的进步,是时代的转折。 虽然录取率低,筛选机制残酷,但它为国家选拔人才,为社会发展输送新鲜血液,也给无数渴望改变命运的人们提供了一条光明之路。

回望过去,展望未来?

1977年的高考,不仅仅是一场考试,更是一段刻骨铭心的历史。它留给我们的,不仅仅是回忆,更是对教育公平、社会公平的思考。我们应该如何更好地完善教育体系,如何创造更加公平的竞争环境,这是我们应该一直思考的问题。我们也应该向那些1977年的考生们致敬,致敬他们为梦想而付出的努力,致敬他们对公平的渴望。

大家觉得1977年高考在今天还有哪些值得我们学习和借鉴的地方呢?欢迎在评论区留言,一起交流讨论!