刚搬进新家时,满眼都是精心挑选的沙发、华丽的吊灯、网红同款的岩板餐桌……可随着时间推移,生活逐渐被孩子的玩具、囤积的日用品、换季衣物塞满,当初那些“颜值至上”的设计,在凌乱的杂物面前显得苍白无力。

这时才恍然大悟:装修尽头,不是风格,而是收纳。不是我贩卖焦虑,而是无数家庭用踩坑经历换来的真理。

一、为什么说“装修的尽头是收纳”?

1、生活的本质是“物品流动”

据统计,一个三口之家平均拥有超过3000件物品,且每年新增10%-20%。装修时规划的储物空间若仅能满足当下需求,3-5年后必然“爆仓”。

案例:朋友@小A的89㎡新房,装修时坚持“极简风”,全屋仅有一组衣柜和电视柜。入住两年后,婴儿车、玩具、露营装备堆满客厅,连扫地机器人都要“翻山越岭”。

2、收纳决定家的“可持续性颜值”

再高级的装修,若被杂物淹没,也会显得廉价。反之,普通户型若收纳合理,反而能通过“留白”凸显质感。

日本住宅设计师中村好文曾提出:“家的美,50%来自收纳的隐蔽性。”

3、收纳是家庭矛盾的“隐形调解员”

调查显示,“找不到东西”“空间被占用”位列夫妻吵架原因TOP5。清晰的收纳系统能减少70%的日常摩擦。

二、传统装修的“收纳误区”

1、盲目追求“空无一物”

误区:跟风断舍离,柜子越少越好,结果杂物无处可藏,反而更显凌乱。

真相:普通人很难做到极致极简,“藏八露二”才是更落地的法则——80%藏起来,20%展示。

2、柜子多≠收纳强

案例:@大刘家做了满墙柜子,但进深60cm的柜体放一排浪费、两排难拿取,最终沦为“黑洞区”。

关键:柜体内部结构比数量更重要,需按物品尺寸定制分层(如鞋柜层板高度15-35cm可调)。

3、忽视“动线收纳”

玄关只放鞋柜,却忘了雨伞、钥匙、拆快递工具;厨房吊柜塞满,但炒菜时油盐酱醋还得摆在台面。

核心:收纳应贴近使用场景,“在哪用,就在哪收”。

三、让家越住越顺的收纳设计法则

1、按“收纳占比”规划空间

中小户型建议储物面积占房屋套内面积12%-15%(如100㎡至少预留12㎡储物)。

参考公式:

收纳体积(升)= 家庭人数 × 300L + 100L × 兴趣品类数

(例如三口之家+2项爱好:3×300+100×2=1100L≈4个顶天立地柜)

2、立体化收纳:向墙面和高度要空间

墙面:走廊、沙发背后做30cm深薄柜,收纳书籍、药品、工具箱。

高度:衣柜上方预留40-50cm被褥区;厨房吊柜与地柜之间装升降拉篮。

缝隙:冰箱侧面用磁吸收纳架,马桶上方装窄柜。

3、按动线设计“分级收纳”

一级收纳(高频使用):玄关挂衣区、厨房调料架、卫生间洗漱台,要求“触手可及”。

二级收纳(中频使用):衣柜当季衣物、客厅玩具箱,需“易拿易放”。

三级收纳(低频使用):换季被褥、纪念品、备用家电,可放在高处或深处。

4、给收纳留“生长空间”

儿童房不做固定家具,用可调层板衣柜+灵活收纳盒,适应孩子成长。

阳台柜预留插座和排水口,为未来添置洗烘套装、扫地机器人留余地。

5、隐藏与展示的平衡术

露出的20%展示区要“精致留白”:用统一颜色收纳盒、玻璃柜门藏乱显美。

隐藏的80%可“粗放管理”:床底带轮储物箱、伸缩隔板提升空间利用率。

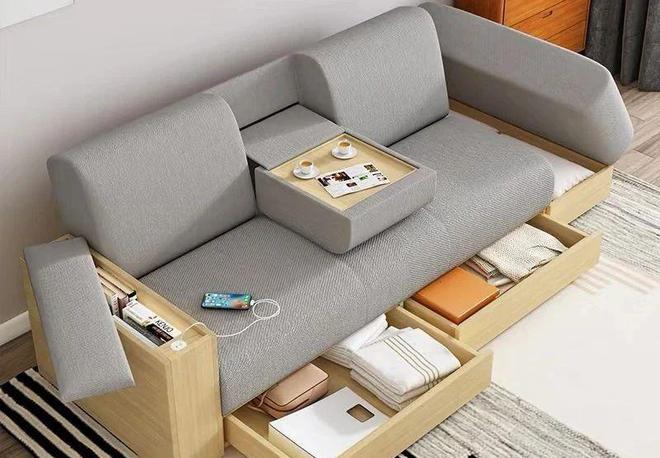

四、过来人的“救命型收纳神器”

1、小户型救星

镜柜衣柜:卧室衣柜门换全身镜,省下单独放镜子的空间。

折叠家具:换鞋凳内嵌抽屉,餐桌拉伸变会议桌。

2、家务减负帮手

抽拉式水槽柜:搭配处理器+净水器,减少台面堆放。

家政柜洞洞板:吸尘器、拖把、清洁剂统统上墙。

3、防翻车细节

衣柜内装感应灯,找衣服不再“摸黑作战”。

厨房转角装小怪物拉篮,深处罐头伸手可得。

五、收纳不是“牺牲生活”,而是“重塑秩序”

有人质疑:把家变成仓库,还有生活气息吗?其实恰恰相反。

高效收纳=更多自由时间(不用每天花1小时找东西)。

清晰分区=更低决策成本(孩子自己收玩具,老公不再乱丢袜子)。

灵活系统=更高生活弹性(二胎到来、居家办公都能快速适应)。

正如整理师近藤麻理惠所说:“收纳不是目的,而是通过整理物品看清自己想要的生活。” 装修时若能把收纳视为“底层逻辑”,而非“补救措施”,你的家才能真正经得起柴米油盐的考验。

装修时,少看两张效果图,多问自己三个问题:

1)我家未来5年会增加多少物品?

2)每个区域的杂物能藏在哪?

3)哪些设计能让家人主动参与收纳?

记住:一个“能呼吸的家”,永远比“完美的样板间”更值得。

(本文由齐家安安整理编辑,图片来源于网络,如有侵权请告知我们删除!)