有一种病症叫“应激综合症”说的是一个人在遭受到伤害之后,看到跟伤害自己的人有关的人或者事情,总会产生一种恐惧的反应。当然,应激综合症并不仅仅局限于受害者,有一种反向的应激综合症,比方说施暴者看到自己曾经施暴的对象也会有这样类似的反应,不过这种反应本身在于看到受害者让施暴者容易回想起自己曾经的不堪过往,因此,施暴者往往会对跟受害者类似的人或者事情继续伤害。

今天给大家推荐的影片就跟应激综合症有关联。《游牧者》是一部略带诡异的惊悚片,本片讲述了一个从法国搬到美国的夫妇住在了洛杉矶的一个住所内,但是丈夫却发现一个奇怪的现象,自己的家在被一伙人破坏后,这伙人仿佛缠上了自己一般。他们神出鬼没,让丈夫拿他们没有任何的办法,终于,这伙人被丈夫解决了,然而没过多久,他们就又都回来了,原来他们杀不死,而丈夫临终前因为跟抢救他的医生有了一面之缘,就将自己的记忆根植在了医生脑海中,医生收到了丈夫的所有的记忆,她决定,要解开丈夫身死的谜题。

本片中,困扰丈夫的谜题就是这群神出鬼没的人群,当然,也可以说他们不是人,他们是一群幽灵,然而任何的幽灵都有属于自己的阵营,这群幽灵被丈夫认定为因纽特人或者吉普赛人。因为这两个人群都是神出鬼没的存在,而丈夫属于正常社会的人,在面对这样的神出鬼没的人群的时候,自然抵抗起来力不从心。

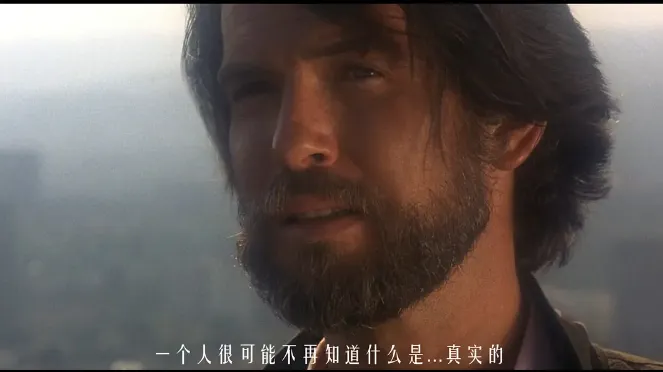

本片营造出来的氛围很诡异,同事也甩出来了一个概念,灵魂交换,记忆交换等等,这些概念之下,本片作为一部惊悚片很有趣,但抛开这一点,我们去探究下本片深层次的恐惧源泉就会发现,本片所设定的概念,仍旧是西方中心主义之下,对于别的民族的排斥,而且这种排斥就属于种族歧视。

本片的核心在于丈夫对于因纽特人或者吉普赛人的恐惧,但任何的恐惧都不是没有源头的,为什么这两个人群会对于丈夫产生某种恐惧,不妨看看欧洲社会以及北美社会对于这两个人群的态度。欧洲社会对于吉普赛人的歧视是由来已久的,因为吉普赛人更从事的底层的工作,街头杂耍,占卜,修修补补等零碎的活计。而且吉普赛人居无定所,这对于进入到现代社会的欧洲来说是不能容忍的。因此,吉普赛人在欧洲普遍被认为是小偷,骗子。二战期间,纳粹德国在集中营里就杀害过数十万吉普赛人。

欧洲社会对于吉普赛人深恶痛绝,尤其是法国,因此,本片中的法国人在异国他乡看到这群人之后,自然产生了应激反,这也是不奇怪的。而对于因纽特人也就是我们常说的爱斯基摩人,同样的,这也是北美当代民众的一种刻板偏见反应。当然,这种反应也是在迫害这些人致死后发生的。

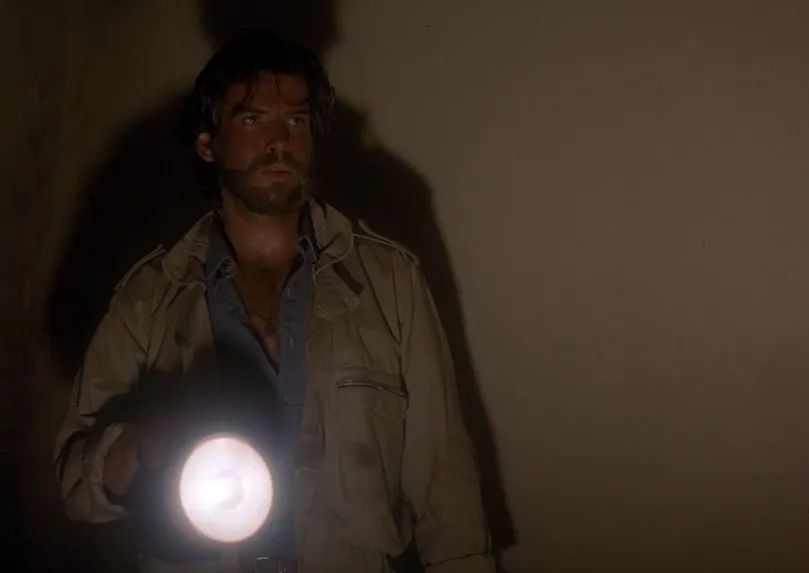

美洲大陆在被欧洲殖民者发现后,受伤害的不仅仅是印第安人,北美乃至加拿大北部地区的因纽特人也成了被迫害的对象。他们遭受到的不亚于印第安人,加拿大对于这些人群的处置方法也同样类似于美国对印第安人的处置方法。将他们圈进保留地,然后占据他们原有的家园。

因此,这两个人群在很多人眼里就成了一种威胁,当他们的祖先将这两个人群迫害致死后,他们的后裔再次面对这两个人群的时候,就容易产生应激反应。这就如同美国社会对于亚洲黄种人的歧视远远高于黑人一样。因为黄种人有着跟印第安人一样的面孔,曾经的美国人系统性的灭绝了大部分印第安人,而黄种人出现在美国社会中之后,自然会引发他们后裔的应激反应。这是一个道理。

因此,本片的逻辑在于这种应激反应带来了什么?或者说这种应激反应是什么产生的。这些都是问题。而美国社会或者欧洲社会最喜欢做的就是将这种歧视通过影视作品传播出去,只要时间足够久,人们就会忘记是什么原因造成了印第安人的灭绝,因纽特人的被歧视,吉普赛人被污名化等等。人们只会记住那些影视作品中,这些人的负面形象,而少有人问一句为什么。

为什么美国西部片中标配总需要以一个邪恶的印第安人作为反派出现,因为印第安人作为反派了,那么白人才能担当正面形象,白人对于印第安人的屠杀才有了正义性。这就是树立一个靶子的重要性。只要类似的作品足够多,人们就会自然而然的产生一种印象,那就是印第安人全是坏蛋,类似的原因,吉普赛人诠释小偷,巫婆,饮酒特人全是幽灵等等。当这些刻板偏见的标签被贴上,再拿下来就很困难了。而本片这样的影视作品虽然是不起眼的,但是不起眼的背后,是一个族群的系统性被歧视,这就有的说了。

影视作品本身在当代社会担当的作用是非常的,舆论就是一个非常重要的武器,当这个武器被用在弱势群体身上后,就会产生像本片一样的效应,受害者依旧被污名。

……

你好,再见