第六次十字军是唯一一次由德国人主导的,也是唯一一次通过外交手段而非军事手段达成的,而这次特殊的十字军领导者也是中世纪最特殊的君主之一——神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世。

腓特烈二世的祖父是大名鼎鼎的“红胡子”腓特烈一世,他的父亲是俘虏了狮心王理查的亨利六世,他的母亲是西西里诺曼王朝的继承人。这样一来,在亨利六世死后,腓特烈二世就成了德国和西西里两个王国的继承人。

然而在中世纪的德国和法国英国不一样,要想成为国王必须得靠大贵族的选举。亨利六世死后,一向不安分的大贵族又发生了内乱,当时腓特烈二世还小,根本无力掌控国内局势,于是在他母亲的授意下就放弃了对德意志王位的争夺,专心经营西西里(现在意大利南部和西西里岛)的事务。不久后,腓特烈的母亲也死了,临终前将小腓特烈托付给了教皇英诺森三世。

但是腓特烈虽然是名义的西西里国王,但是实际统治者却是罗马教皇,腓特烈成了一个没人重视、没人照管的透明人,有时甚至连吃饭都成了问题。幸运的是,当时西西里很多下层百姓都很同情这个小国王,经常会无私地救济他。

这样的生存环境,得以让腓特烈二世同不同阶级、不同职业甚至不同宗教的人进行深入且平等的交往。童年悲惨的经历,也让腓特烈更着眼于现实生计问题,而不是更虚幻缥缈的宗教精神事务,这最终影响了其一生,成为那个时代西欧最特立独行的一个君主。

腓特烈成年后,教皇试图将其扶上德意志的王位,以对抗不服从的奥托四世。但是这么做就有一个巨大的风险,如果腓特烈成为德意志的国王,加上此时已经统治的西西里王国,就会彻底把教皇国夹在中间,所以英诺森三世让腓特烈的儿子加冕为西西里的国王,并让他承诺不会将德国和西西里合并,另外一条就是加冕为神圣罗马帝国皇帝后会参加新的十字军东征。

当时统治德意志的是老熟人奥托四世,他在1214年联合英国的约翰王夹击法王腓力二世,结果在布汶战役中遭遇惨败,在国内失掉了民心,腓特烈得到了德国贵族的支持,最终在1220年被选举为德意志国王,并于当年加冕为神圣罗马帝国皇帝。

然而此时教皇英诺森已经去世四年了,继任的教皇洪诺留三世优柔寡断,没有英诺森三世那样的政治手腕,根本无力约束已经成年的腓特烈。

成为皇帝后的腓特烈很快就违反了和教皇达成协议的第一条,他对德国事务根本不关心,而是继续对西西里事务指手画脚,这样就把德意志和西西里两国置于他一人统治之下,形成了对教皇国的彻底包围,这是历任教皇都最不愿意看到的。

而承诺中的第二条,参加新一轮的十字军,腓特烈显然也不愿意遵守。

早在三年前的1217年,西欧就发动了第五次十字军东征,在1218年十字军攻克了埃及的港口城市——达米埃塔,建立了向埃及腹地进发的桥头堡。

然而十字军孤军深入,遭遇了阿尤布王朝的顽强抵抗,达米埃塔成了一座固守待援的孤城。

教皇(洪诺留三世)就催促腓特烈尽快派兵支援,腓特烈以自己还没有成为德王,没有加冕为皇帝不能号令德意志境内诸侯为由拒绝了。

1220年5月,腓特烈被选举为德王,随后就率大军越过阿尔卑斯山,向罗马进军。腓特烈不是要攻打教皇,而是要去罗马加冕。

这里说明一下,成为德国国王后,并不能立马成为皇帝,必须得得到罗马教皇的加冕,才能成为欧洲最高的世俗统治者——罗马皇帝。

而与之相比,英王、法王虽然实际权力可能比德王小不了多少,但其头衔要比皇帝矮了一层,也不需要教皇加冕,只需要大主教加冕就行了。

1220年12月22日,腓特烈终于被教皇加冕为神圣罗马帝国皇帝,这下总该履行承诺参加十字军了吧。

然而加冕后的腓特烈二世却仍然以国内政治不稳定为由继续拖延参加十字军的日期。最终孤立无援的第五次十字军只得和穆斯林签订停战合约,放弃坚守的达米埃塔,退回到了巴勒斯坦。第五次十字军同样是寸土未收而结束。腓特烈要为这次东征失败负很大责任,但腓特烈二世并不在乎。

合并西西里和德意志,拒绝参加十字军,公然违背两项对前任教皇的承诺,让新教皇对腓特烈二世愈发不满。

除此之外,腓特烈二世还有不少渎神的行为,最终导致他和教皇的公开决裂。

一个是他对穆斯林的宽容政策。西西里岛早年被阿拉伯人占领过,岛上生活着很多穆斯林,但是腓特烈二世对这些异教徒十分宽容,他的宫廷中经常看到有穆斯林官员的出入,甚至他还组建了一支由穆斯林人组成的私人卫队。更可恨的是,因为西西里岛上的穆斯林发动过叛乱,为了稳定岛上局势,腓特烈将穆斯林迁到了意大利本土南部的一个小城,这个小城距离教皇的皇宫仅有18公里。教皇每天都能听到清真寺的钟声和祈祷声,这简直就是贴脸开大啊,自然让教皇愤怒不已。

再一个就是兴办大学。可能有人会问兴办大学怎么了?这个话题要展开估计得专门写篇文章了。简单地说,大学在当时并不是做科学研究的,而是教皇和皇帝争夺话语权的基地。

中世纪无论百姓和贵族都不怎么识字,所以话语权掌握在教会手中,教会以此掌控了欧洲的精神世界。当时的大学基本上都是从事神学研究,负责为教会培养合格的神学家,包括当时的博洛尼亚大学和巴黎大学都是如此。

而腓特烈而是自然不甘心舆论掌握在他人手中,就创建了一个受皇帝控制的大学——那不勒斯大学(现在以他名字得名为费德里科二世大学),那不勒斯大学不研究神学而教授法学——罗马法。想通过罗马法这一世俗法律体系来对抗教会法,从而强化世俗皇权,这可比第一条宽容异教徒还严重,直接触犯了天主教会的根本利益。

尽管如此,洪诺留并没有将腓特烈处以绝罚,其一洪诺留性格软弱,并不愿得罪此时权势熏天的腓特烈,其二教会发动十字军仍需要仰仗这位西欧最强大的君主。

腓特烈也并非不想东征,只是他不想重蹈过去五次十字军的覆辙,他想通过外交手段而非武力实现收复圣城的目标。因为此时伊斯兰世界的情况也并不好,新的阿尤布苏丹阿尔卡米尔虽然打退了第五次十字军,但是也面临大马士革方面挑战,对伊斯兰世界的掌控已经大不如前,也不愿和十字军再发生军事冲突,尤其是欧洲最强大的皇帝。还有一点,阿尔卡米尔和他的父亲阿拉迪尔、伯父萨拉丁都没有宗教狂热,这点和腓特烈很像,这就更容易促成双方的和谈。

而恰在此时,耶路撒冷国王提出了要和腓特烈联姻的邀请。

此时耶路撒冷国王已经年近70,却没能生下男性继承人,只有一个女儿约兰达。一旦他死去,他的女儿就成了耶路撒冷唯一的继承人。然而此时约兰达只有14岁,还是一介女儿身,很难掌控中近东的局势。因此老国王急于在临死前为其寻找一个合适的靠山,而腓特烈无疑是极好的选择。

四个十字军国家

腓特烈第一任妻子是阿拉贡的公主,但是在不久前就去世了,此时30岁的皇帝孑然一身。腓特烈对耶路撒冷递过来的橄榄枝欣然接受,如此一来他更有充分的理由以外交手段收复耶路撒冷。

1225年11月,约兰达带着丰厚的嫁妆来到意大利,和腓特烈举行了婚礼。这样一来除了德意志国王、西西里国王、神圣罗马帝国皇帝外,又多了耶路撒冷国王的头衔。教皇对这场政治联姻并不反对,因为这样一来腓特烈更有理由发动东征去收复属于自己的都城——耶路撒冷了。

然而在随后的两年中,腓特烈一直同穆斯林一方进行和平的接触,并未急于向耶路撒冷进发。

1227年,教皇洪诺留三世去世,临死前他也没能看到西欧的皇帝发动新一轮的东征。

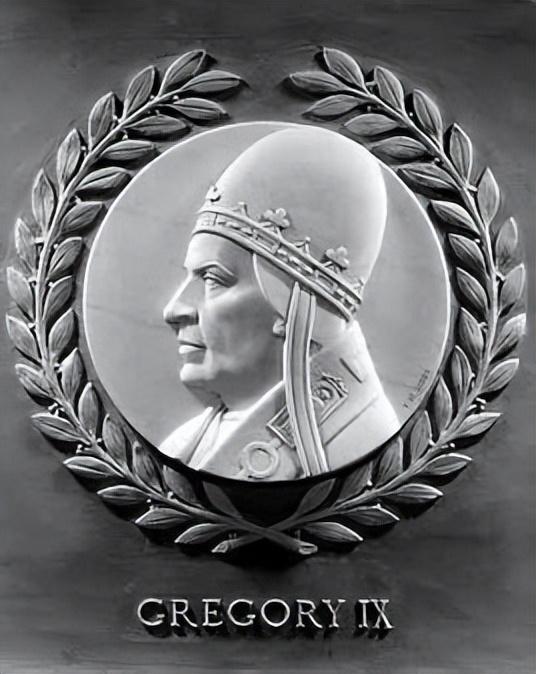

新任教皇格列高利九世性格强硬,他甫一继位就命令腓特烈立即开始推迟已久的东征,否则就会将其开除教籍。

腓特烈二世并不想和教皇公开决裂,于是在1227年8月率领一支大军在意大利南部启程。然而不久后,军中就爆发了瘟疫,腓特烈二世不得不再度推迟出发。

教皇已经对腓特烈多次推迟东征感到失望和愤怒,于是将其开除教籍,并将绝罚的檄文传于整个西欧。

腓特烈回了一封强硬的书信,让教皇更加怒不可遏,于是又发布了第二次将腓特烈绝罚的敕令,这样一来腓特烈就成了有史以来第一个连续被处以两次绝罚的君主了。

在第二次绝罚中,除了解除所有人对腓特烈的效忠职务,还额外加了一条,腓特烈率领的军队不再是十字军,没有权利继续东征。这一条让教皇的敕令权威大为受损。

因为当时腓特烈已经说明了东征的时间,只是推迟不是拒绝,教皇这样的做法就成了阻止第六次十字军出征的障碍。

这样一来,在教皇和皇帝的斗争中,皇帝反而占据了道义优势,获得了民心,因此并没有受到两次绝罚的影响。

就在这时候,又有两个消息传来。

第一个是腓特烈的妻子约兰达在难产死了,腓特烈失去了耶路撒冷继承人的合法权利,不过约兰达成功生下了一个儿子,这样一来腓特烈就成了未来耶路撒冷国王的父亲。这样一来,腓特烈就有了为儿子夺取属于自己王国都城的合法出兵理由,即使被处以绝罚,这个理由也天经地义。

第二个消息就算不上好消息了。穆斯林一方此前一直分成埃及和叙利亚两部分,南北相互对立,这才给了历次十字军可乘之机。而此时,叙利亚一方的统治者死掉了。阿尤布苏丹阿尔卡米尔重新统一了伊斯兰世界。

这样一来腓特烈在同穆斯林一方进行和平谈判时就有了更大压力,所以腓特烈决定尽早出征,赶在阿尔卡米尔稳固伊斯兰世界的局势前,取得更大的谈判筹码。

1228年夏,推迟已久的腓特烈终于率军向中近东行去。这是一支受到绝罚的十字军,而且人数并不多,但完全听命于腓特烈一人,所以凝聚力更强,不会出现前几次东征指挥混乱,内斗不止的情况。

除此之外,三大骑士团也加入其麾下。尤其是条顿骑士团本来就是由德意志骑士组成,其团长赫尔曼又和腓特烈私交甚好,就成了腓特烈东征的左膀右臂。

三个月后,腓特烈率领的第六次十字军到达耶路撒冷王国的首都阿克城(耶路撒冷还没收复)。基督教世俗世界最高统治者神圣罗马帝国皇帝第一次踏上圣地,顿时引发了中近东基督徒的宗教狂热,甚至对教皇的绝罚敕令也置若罔闻,坚定地和腓特烈站到了一起。

不过腓特烈谨慎起见,考虑到十字军中很多都是狂热的基督徒,自己被教皇绝罚,名不正言不顺,可能会导致军心不定,就把十字军最高统治权交给了条顿骑士团团长赫尔曼,这样一来十字军就不是一支受绝罚的军队了。

腓特烈仍然没有改变通过外交手段和平收复耶路撒冷的想法,派使节与阿尔卡米尔交涉。

此时阿尔卡米尔虽然表面上将埃及和叙利亚再次统一,然而仍然存在不少反对的力量,此时腓特烈大军压境,更让他感到了压力。

阿尔卡米尔一开始还想拖延时间,因为他也得知了腓特烈被教皇绝罚的消息,希望西欧出现乱局迫使腓特烈撤军回援。

第六次十字军路线

然而无论是十字军内部还是西欧并没有像阿尔卡米尔预想的那样出现反对腓特烈的情况。而腓特烈也深知只有依靠强大的武力才能取得和平的道理,不断加固防御工事,在他的支持下,成立不久的条顿骑士团也建立了大量的城堡。

就在双方剑拔弩张的对峙中,阿尤布的使节法拉丁频繁穿梭于腓特烈大帐和苏丹的宫廷之中,最终法拉丁和腓特烈二世也建立了超越宗教的友谊,腓特烈效仿狮心王查理将法拉丁也授予了骑士。

而此时的苏丹阿尔卡米尔正是在第三次十字军东征期间被狮心王理查授予骑士称号的孩子。当得知法拉丁也被授予了骑士,阿尔卡米尔打趣道“你小子也成了骑士!”

双方的谈判从1228年11月一直进行着,直到三个月后的1229年2月,双方才达成一致,在和平议定书上签了字。根据协议,穆斯林将耶路撒冷归还给基督徒,但是城中保留了部分穆斯林的自治区,而耶路撒冷周边地区仍被穆斯林控制,这样一来耶路撒冷就成了一个和十字军国家不相连的一块飞地。

然而这样的结果已经是自第二次十字军到第五次十字军从未取得的成果了,而腓特烈却是在没有损失一兵一卒的情况下完成的。第六次十字军就以这种前所未有的形式结束了它的使命。

然而双方的和平协议在基督教和伊斯兰世界都引起了轩然大波,伊斯兰世界自不必说了,还没打就把圣城拱手相让自然让哈里发和其他反对势力极为不满,然而没有十字军威胁的阿尔卡米尔已经有足够力量来应对这些反对声音。

而在基督教世界,很多人也并未因收复圣城而高兴,尤其是耶路撒冷的牧首认为圣城必须用基督徒的剑和血去征服,而不是通过和异教徒的谈判来获得,西欧也有很多这样的声音,无论是圣地还是西欧都对第六次十字军感到失望。

教皇更以腓特烈与异教徒勾结为由,率军攻打西西里,腓特烈不得已从圣地率军返回意大利,并很快击败了教皇军队。1230年,迫于腓特烈的军事压力,格列高利九世解除了对腓特烈的绝罚。